茨城県建設業協会

更新日:2025/6/2

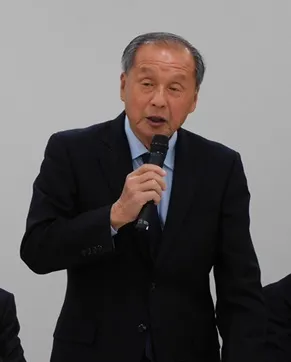

【前例を改善する打開策】

茨城県建設業協会は、石津健光氏が会長に就任して以来、これまでの慣例を見直し改善した実績がある。何かの壁にぶつかる度に国土交通省や県等の官公庁などと、綿密な意見のすり合わせにより打開策を導き出してきた。2015年に発生した関東・東北豪雨の影響で、鬼怒川の堤防が決壊した際は、復興工事に地元の企業が参加できない事態に陥った。主な原因は、被災した市が他県と災害協定を結んでいた為、他県の建設業者が救援に向かうことになっていたこと。また、茨城県内で国の仕事を担当してきた建設企業は少なく、あくまで「これまでの実績」を勘案し、堤防修復の工事発注を出したこと。同様のケースは、2019年の台風19号により久慈川の4ヶ所で堤防が決壊した時にも起こり、石津会長は「災害協定があるとはいえ、非常時は身近な地元の企業が関われる仕組みも作ってほしい」、「地元の災害復旧の核となる業種を育てることも官公庁の重要な業務」など、真摯かつ丁寧に時間を掛けた調整を継続。結果的に県内での緊急災害時は、地元の企業が災害復旧を行える体制構築を実現した。

【縦割り業務を減らす努力】

行政機関との意思疎通で心掛けている事柄を聞くと、石津会長は「地元の声をきちんと伝えて、双方の合意が取れる環境を作ること」と明言する。「立場が違うのは当然のこと。しかし、目的は同じはず。一方の都合だけで話を進めると、最も重要だったはずの県民の安全・安心が不安定になってしまう」と語る。「対話を重視する姿勢を崩さず向き合い続けていると、不思議と円滑に話がまとまるようになった」と述懐する。「良好な関係を作り上げるには、小さな協議の積み重ねで信頼を築くことが大事と」力を込める。

最近では、全国建設産業団体連合会(建産連)の会長としての活動をする中、会合にて「全国での建築分野におけるBIMの導入率は46%。今年度中には7割近くに到達する」との説明を受けた。その際も「体感ではあるが茨城県内のその導入率については、疑問が残る。各地にある大手企業の営業所を基にしたデータではないか。実態を踏まえないで、流れを変えると、地方にある建設会社は立ち行かなくなる」と進言。常に中小建設企業・専門工事会社・建設関連業者団体に配慮した立場と行動を取ることで、各会員から厚い信頼を得られているのも納得である。

【価格転嫁・休暇・給与】

昨今の工期中にも起こる資材高騰に対し、石津会長は国との懇談会で「価格転嫁に関しては、制度の見直しが必要な時期に来ている」と提案した。確かに労務単価は20数年前より若干は上がった。しかし、その割合以上に物価が上がっている状況に加え、働き方改革への対応などで利益が減っていく状況に直面している。このまま「建設業は儲からない業態」というイメージが定着すると、若者の多くは建設業を就職先として選ばないようになり、業界内の高齢化は加速する。結果的に「業界全体の衰退に直結するリスクが大きい」と指摘した上で、給与を担保する意味でも年棒制の導入や温暖化の影響で酷暑となる期間は、思い切って長期休暇とする働き方改革の推進などの選択肢も提起している。一連にある全ての言動には「現状のままでは、建設業が持続可能な産業として存続していくことが危ぶまれる」との見立てが起因しており、「良い悪いではなく、『休暇』と『給与』を保証しなければ、もはや若者は建設業界を選ばない。この現実と逃げずに向き合えば、自ずと価格転嫁が必要不可欠という結論に辿り着くはずだ」と具体案を挙げる。建産連内でも徐々にだが柔軟な考えが通るようになってきている。今後5~10年、更に長期的スパンで対策を考えなければならない時期に差し掛かっている。

【県全体を見渡した舵取りを】

茨城県の建設業が全体で抱える課題として、石津会長は「これまで県内の安全・安心を守ってきた企業の後継者が居ない事例が出始めたこと」を憂慮する。公共工事では圏央道の4車線化が進み、民間工事でも複数の物流センターの建設が進むなど需要も増えている。地域にバラつきがあるとは言え、現状では全体的に円滑に推移しているので、後継者問題にも取り組みたいと語る。

2022年には県内で鳥インフルエンザが発生し、100万羽を殺処分する必要があった際は、深夜に及ぶ作業に建設業が対応した。「建設業は地域あってのもの。県民や国・県の方々には、日頃からお世話になっているので、このような場合は『困った時は建設業』と頼られる存在として助け合う関係を継続したい」というスタンスを見せていることも印象的だ。

【建設業を選ばれる産業に】

石津会長の目標は「建設業界を選ばれる産業に変えていくこと」。頻発化・激甚化の一途を辿る昨今の自然災害に対応していくために、早急に人材確保を実施してしっかりと利益を生み出せる構造を作らなければ、取り返しの付かない状況を迎えるとの認識は全国に浸透しつつある。「インフラ整備は、生活に密着した重要なもの。現状維持では、国民の生命・財産を守れない可能性もある」と危機感を強める。課題は山積みだ。だが、石津会長は「皆さまに『建設業は素晴らしい仕事』と思って頂ける領域に辿り着くまで、地域の守り手としての使命を全うしたい」と誰よりも強い使命感を持っている。若手入職の促進に必要なポイントは、「休暇の保証」「儲かる業界」「良い給与」。茨城県が進めている「活力があり、県民が日本一幸せな県」の具現化に向け、茨城県建設業協会は今日も与えられた環境で積極的に取り組んでいる。

茨城県建設業協会のホームページ:http://ibaken.or.jp/

全国建設産業団体連合会のホームページ:http://www.kensanren.or.jp/index.html

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦

大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。

2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。