全日本災害住宅レジリエンス協会

更新日:2025/7/23

【災害レジリエンス力を加速する】

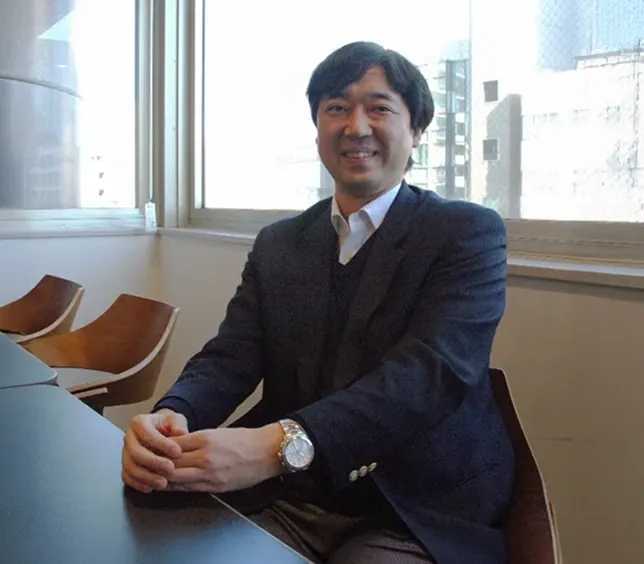

昨年9月に全日本災害住宅レジリエンス協会が開かれ、2代目の代表理事に高木強氏(ディートレーディング・取締役社長)が就任した。高木氏は、「引き続き、被災者のために専門工事業者が素早く献身的な活動ができる環境を整備する」と宣言。「災害レジリエンス力の加速」を誓った。同協会は、コロナ禍である2020年9月1日に発足。建設事業者と保険会社が、全国にある市町村との連携を果たすことで、被災住宅の迅速・適切な復旧工事支援事業を進めている。2019年に発生した台風第19号にて、千葉・茨城県で救援に向かった際、現場での対応力不足や悪質工事業者によるトラブルを目の当たりにしたことで、「罹災証明書を発行し、資金の支払いまで責任を持てる仕組みが必要」と設立を決意した。高木代表理事は、「災害時に支払いの遅延が頻発していたこと。また現地での実体験をエビデンスに、保険会社に提案したことで事業化が実現した。行政との関係を更に強めることで可能性を広げたい」と意気込みを語る。

【災害対策を前進する】

災害発生後、行政の責任で仮設住宅を建てられるが、建物の修繕には携われないケースは多い。「このような隙間に悪徳事業者が入り込み、被災者から搾取する劣悪な環境を変えたかった」と経緯を話す。「被災者の不安を払拭するには、大手保険会社からの紹介と、地域行政との連動が必須と感じ協定を結んだ。特に人口が減少し、救助に向かえる建設従事者が減少する現実はある。今後も提携する市町村を増やすことで、協会が盤石な体制を築けるようにしたい」と意向を示す。設立1年目に実績が出来上がってからは、評判が周囲に波及し声が掛かる機会も増え続けている。一時は「火災保険を使えば、住宅リフォームは無料」と間違った認識が業界内に普及した現状とも戦い、「協会としては、この状況を変えるためにも『災害対策を前進させること』をテーマに、一致団結した活動を継続する必要がある」と常に前を見続けている。

【スムーズな連携と現場力】

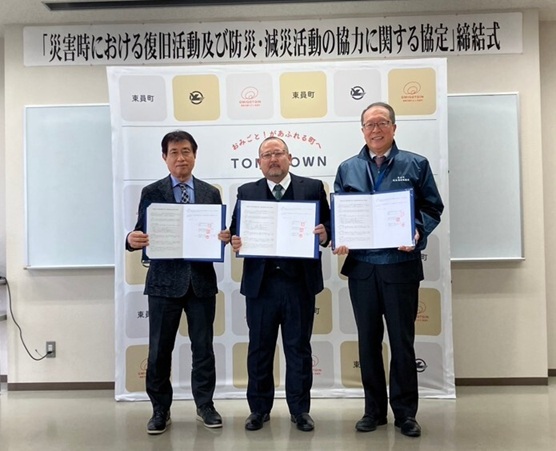

高木代表理事は、協会の強みとして「複数の専門工事業者と協働しているので、災害復旧をワンストップで実施できること」と断言する。特に会員には、塗装・防水・足場・ロープ・屋根・板金・タイル・左官・瓦など、外廻りの工事を手掛けられる者が多い。その他の工事は、日本住宅リフォーム産業協会などアライアンス協定を結ぶ団体に依頼するなど、スムーズな現場力を発揮しているという。「三重県東員町では、役場だけでなく社会福祉協議会とも綿密なコミュニケーションを実施している。建設業は様々な業種・企業が協力し合うことが醍醐味のはずだが、この余白こそが悪徳事業者を生み出す温床にもなる。地域に根差した事業展開を続けることで、不幸な事態の発生を最小化に抑えることも意識している」と原動力を話す。被災していないエリアから、即座に優良な建築復旧技能者の応援の連携が可能な点は、想像以上に緊急時に役立ち、ナレッジマネジメントによる構造の変化も実現していることが特徴である。

【被災復旧工事に取り組む熱き集団】

協会として掲げる目標を高木代表務理事は、「建設業界の地位向上を目指すこと」に設定している。「常日頃から建設事業者が、災害時に人を助けられる技術を活用している現実を知ってほしい」との思いは誰よりも強い。さらに、「全国的な防災機能の低下は、近年の地域コミュニティーの希薄化によるものが大きいと分析している。当協会では、新たなリスク対策や地域の防災力を高めるためにも、団体としての活動を更に活性化することで、小さくても共同体の強化を目指す」と明確なスタンスを示す。「個人的にはだが~」と前置きをした上で、「子供たちに対して、『建設業はカッコイイ!』と思って貰いたくて事業を展開している点が多い」と照れながら話す姿も魅力的だ。全国の建築技能者が一丸となり、被災復旧工事に取り組む熱き集団。損害保険業界・行政・地方自治体・被災地企業と協調できる強みを武器に、全日本災害住宅レジリエンス協会は今日も新たなハザードに対する減災方法の策定・事前準備を進めている。

関連記事:業界トレンド 『全国総会を開催 全日本災害住宅レジリエンス協会』

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦

大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。

2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。