一般社団法人 日本足場会

更新日:2025/6/2

▼目次

【足場業界の未来を作る】

日本足場会が発足から3年目を迎えている。星山忠俊代表理事(Saaave・会長)が、落合裕樹副代表理事(RELIEF・代表取締役)に「既成の足場団体には、同じ目線でゼロから経営手法を共有できる場所が無い」と打ち明けたのが2020年。落合副代表も「業界の繋がりや、経営の学びも無いまま、勢いだけで突き進んできた足場企業は多い」と自覚していただけに、「そのような団体が無いなら、自分たちで作るべき」と結論に至るまで時間は掛からなかった。これまでもLINEグループやオープンチャットなど、雑ではあったが同業者同士のコミュニティーは存在していた。しかし、自社の利益のみに執着する企業や現場作業者を蔑ろにする経営者が現れるなど、少なからずトラブルが発生する状況は耳にしていた。そのため、星山代表は「『団体を作るならば、入会希望者を募るのでなく、会員が紹介したい企業を推薦する方式を採るべき』など、徐々に落合副代表と日本足場会の原型となる形が固まり始めた」と当時を振り返る。既存の団体では、メーカーの意向が先行きを左右するケースが多く、現場で働く人と経営者の双方がフラットな関係が築けない。やはり理想を追求するには、ゼロから取り組むことがベスト。たった2人だけで何気なく始めた会話から、新たな骨格が浮かび上がった瞬間となった。

【豊かな経営資源を得られる環境を】

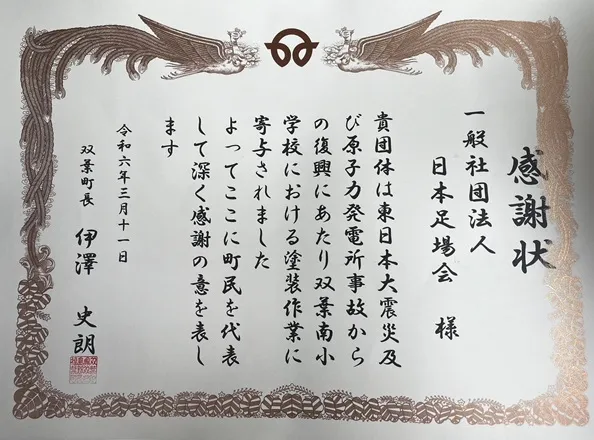

日本足場会を作るに当たり、星山代表は「まず、将来的に理事になってほしい経営者と、他の団体の設立やイベント作りに携わった経験者に声を掛けた」と語る。特に中小企業家同友会や船井総研など、外部で組織作りに携わった足場企業の経営者が入り、そこで培ったノウハウを還元し始めたことで、団体としての厚みは増した。その後、正式な発足を前に「質の高い組織に所属した経験のある人」と「質の高い組織を自ら作り上げたい人」との心持ちの違いから認識にギャップが生まれ、2社が脱退する事態にも陥った。しかし、「格好が悪くても良い。基礎から組織運営を学びたいと切望する企業に、豊かな経営資源を得られる環境を作る」という大義を忘れることなく、試行錯誤を繰り返し続けたことで、2022年6月18日の総会で無事に日本足場会は設立。会員10社の同志たちと共に、会として船出を迎えることになった。

【執行部の創設と盤石な体制作り】

設立から今日までの期間を回顧すると、星山代表理事は「誰が何をするべきかを明確に決められず、時間だけが過ぎていた状態が何よりも苦しかった」と本音を話す。当時、この状況を見兼ねたメンバーが「もっと細かく物事を決められる組織を作りましょう」と声を上げたこともあり、理事会を動かすための部署である執行部の創設を決意。執行部には、宣伝・広報を担当する落合副代表、組織図を描く宇津木巧副代表理事(アートビルダー・代表取締役)、タイムマネジメントや金銭面の管理を担当する榎本裕希事務局長(希匠・代表取締役)、星山代表理事のメンター的な役割を務める七黒幸太郎専務理事(七黒・代表取締役)、小川功常務理事(オーテクニック・代表取締役)を配置した。理事会での決定事項は、全て執行部を通す仕組みを作り上げて以降は、「いつ、誰が、何をする?」という事柄が明文化し、「急速に会員が増える貴重なきっかけになった」と経緯を話す。監事には、敢えて足場企業でない建設職人甲子園の事務局長も兼任する川村謙作氏(Cメーカー・代表取締役)と、埼玉中小企業家同友会の広報情報化委員長も務める齊藤壽和氏(ディクタクス・代表取締役)を選定。足場施工には携わらない責任者として団体の運営を担える組織を作ったことで、設立から3年目にして「会員同士の空中分解を未然に防げる盤石な体制が構築できた」と星山代表理事は胸を張る。

【例会の可能性と定義】

日本足場会では現在、3ヶ月に1度の頻度で会員を集め例会を開催している。例会では、成功体験を発表するのではなく、参加者全員が1時間かけて、失敗談や抱えてきた悩みをどのように克服できたかなどを発表。それに伴い、グループを8つに分けてディスカッションし、弱みを見せても安心な場所を整備している。「必ず1人の発言は2分以内に収めること」、「それぞれの違いを認め、全員が万遍なくコミュニケーションを取ること」などルールを設け、仲間意識を築いた上でアドバイスを言い合える土壌を形成している。最初は、会員同士の関係構築が出来ていないが故に、体裁を気にした見栄えの良い話が多く披露された。しかし、一度「社員が突然逃げ出してから増員できなくなった」や「実は資金繰りが苦しくて八方塞がり」など、腹を割った本音が出始めると、自然と前のめりの議論が繰り広げられ始め、すぐに合理的なフィードバックが行われるように変化。今では、日本足場会の主軸となる名物企画に成長し、例会参加を熱望する新規加入企業も増える程、充実した討論を実現している。星山代表は、「あまり大きな声で言うことでもないけど~」と前置きした上で、「実はこの例会、中小企業家同友会が実施していたコンテンツを、そのままトレースしただけなんだ」と照れながら告白する。もちろん、中小企業家同友会には許可を求め、「団体の充実化を図れるならば、好きに使って下さい」という正式な快諾も得ている。一連の流れを見ても日本足場会の周囲には、各々の成長に繋がるならば、自らが立案したプランすらも快く無料で貸し出す懐の深い人々が多く、様々な形で切磋琢磨し続けている現実があることが理解できる。

【安全衛生委員会の設置】

今年12月を目処に日本足場会は、「安全衛生委員会」を開催する方針を固めた。同委員会は、足場の安全や資格についての講習を、国土交通省や労働基準監督署の担当者を招き、現場からの声を共有する場となる。ここでは昨今、マーケットがくさび式足場の活用に大幅シフトしているにも関わらず、国家資格となると単管足場が技術対象となるジレンマも報告していく予定であり、全体に配慮したバランス感覚が必要になりそうだ。委員会では、小川常務が星山代表のサポートに徹する姿も目立つ。星山代表は「当会は、まだ成長段階にある団体であり、拡大も望み続ける組織。既に国会議員との意見交換の段階に入っているが、既存の団体とも情報交換を忘れず物事を慎重に進めていきたい」と意向を話す。国・行政が為すべきことは、法律・条例を現状の課題に合わせて刷新すること。公共工事のルールが変われば、そのしわ寄せは必ず民間工事に辿り着く。深刻な事態の表面化を最小限に抑えるためにも、しがらみや利権のない日本足場会の立ち位置は極めて重要なものになりそうだ。

【足場工事=安全・お金が稼げる・カッコ良い】

星山代表は、日本足場会を「中長期では、足場工事の単価と価値を上げること」を目標に設定しているが、「短期的には、若い人に『足場工事は、安全でお金が稼げてカッコ良い!』というイメージを定着させる」と宣言する。「建設業界に希望を生み出すための最優先事項は、活気ある若手の入職者を増やすこと。若者に魅力的な産業と感じて貰うには、早期に働く環境や待遇、印象を出来る部分から一新していく必要になる。当会は、慣習に捕らわれない新しい組織。過去に様々な要因で実現を頓挫した団体を知っているだけに、出来る範囲のことからでも歩みを進めていきたい」と一点のみを見つめる。現段階で所属する会員の総意は、「日本足場会に加盟して良かった」と実感できる企業が1社でも多く増えていくこと。外的要因による影響で、これまで「常識」とされてきたことが一変する可能性も高まっている。黎明期に組織化を実施した日本足場会が、過去の歴史を教訓に今後どのような選択を決断していくかを、他人事とせず注視するスタンスは重要である。

日本足場会のホームページ: https://ashiba-japan.org/

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 編集長 佐藤 和彦

大学在学時よりフリーライターとして活動し、経済誌や建設・不動産の専門新聞社などに勤務。ゼネコンや一級建築士事務所、商社、建設ベンチャー、スタートアップ、不動産テックなど、累計1700社以上の取材経験を持つ。

2022年よりクラフトバンクに参画し、クラフトバンク総研の編集長に就任。企画立案や取材執筆、編集などを担当。現在は全国の建設会社の取材記事を担当。