2024年問題は「人手不足」の建設会社の経営にどう影響するのか? をデータできちんと検証する

更新日:2025/4/17

2024年問題=時間外労働の上限規制まで残すところ半年となりました。

社会保険労務士事務所勤務の労務コンサルタント監修のポイント解説、30秒でできる対策チェック、「解体と内装の対策が難しい」などの工種別の傾向については以下の記事にまとめています。

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

また、「中小工事会社の83%は未対策」「41%は残業管理に課題」などの中小工事会社の対策の実態についても調査レポートを公開しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000080019.html

そんな中、2024年問題は「人手不足」の建設会社の経営にどう影響するのか? を特に経営者の方は気にされていると考え、解説します。

東京商工リサーチが2023年10月に公開した調査レポートで、建設会社の約7割が「2024年問題は経営にマイナス」と回答しています。これまで残業・休日出勤前提で1人でやっていた工事を2人でやる、工期を延ばして対応するので、人件費、輸送費などのコストの増加を懸念する会社が多いです。他方で、現場の労働環境の改善につながるのでプラス、という意見もあります。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198074_1527.html

筆者は厚生労働省のデータ等から「建設業の人手不足は転職による影響が大きい」と分析しています。そこから、「2024年以降、この転職が活発化し、経営に支障を来たす企業が増える」「採用・定着競争力ある会社の業績は伸び、二極化が加速する」と予測しています。

厚生労働省の雇用動向調査、総務省の労働力調査などから「そもそも建設業の人手不足がなぜ起こるか」から検証していきます。

▼目次

少子化の中、建設業への新卒入社は増えており、業界内転職の影響の方が大きい

よく「少子化で若者が建設業に入ってこない」という意見を聞きますが、建設業への新規学卒者(高卒、大卒など)の入職者は4.2万人/年と、少子化の中で増加傾向にあります。

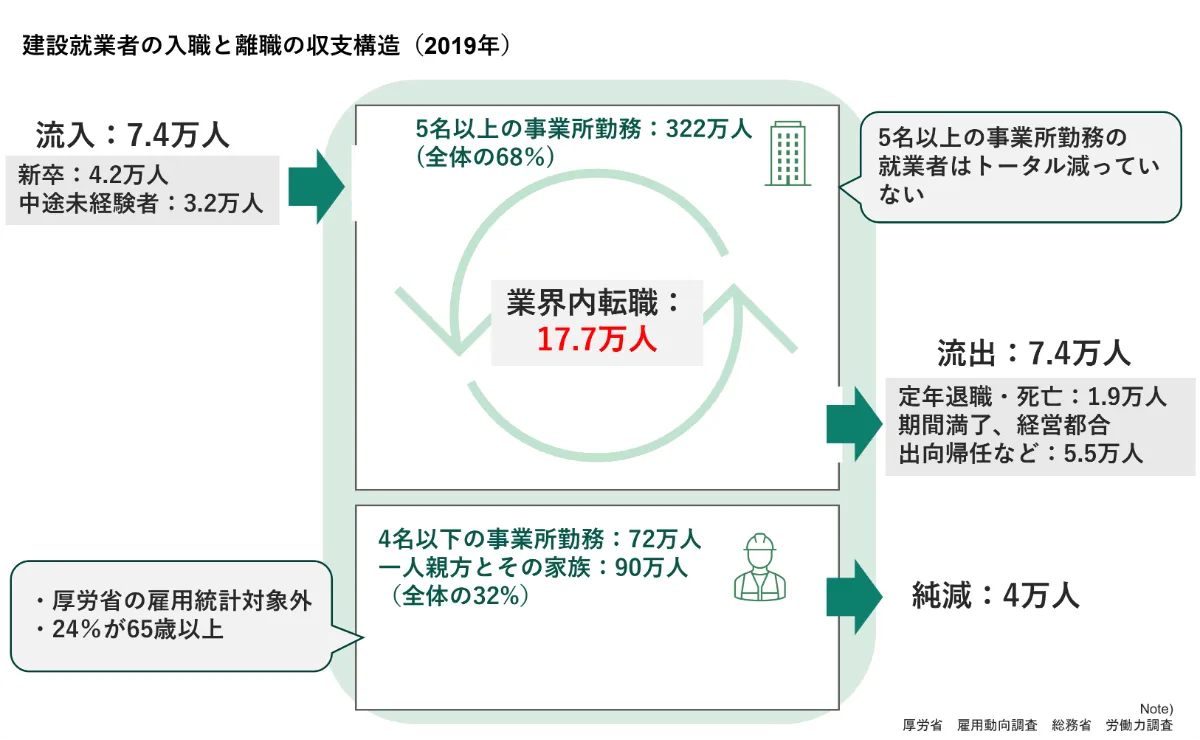

よく「流入」が議論になりますが、人手不足の議論をするうえで重要なのは、新卒などの建設業への流入、定年退職などの流出、そして業界内の転職(業界内の労働移動)です。

厚生労働省の雇用動向調査、労働力調査(2019年)からこの「内訳」「収支」を見てみましょう。

【流入と流出】

5名以上の事業所に勤務する就業者はトータルで減っていません。

- 流入:7.4万人(新卒4.2万人、中途未経験者3.2万人)

- 流出:7.4万人(定年退職など1.9万人、経営都合など、その他5.5万人)

就業者が4万人/年減っているのは4名以下の事業所に勤務する人と、一人親方です。

【転職】

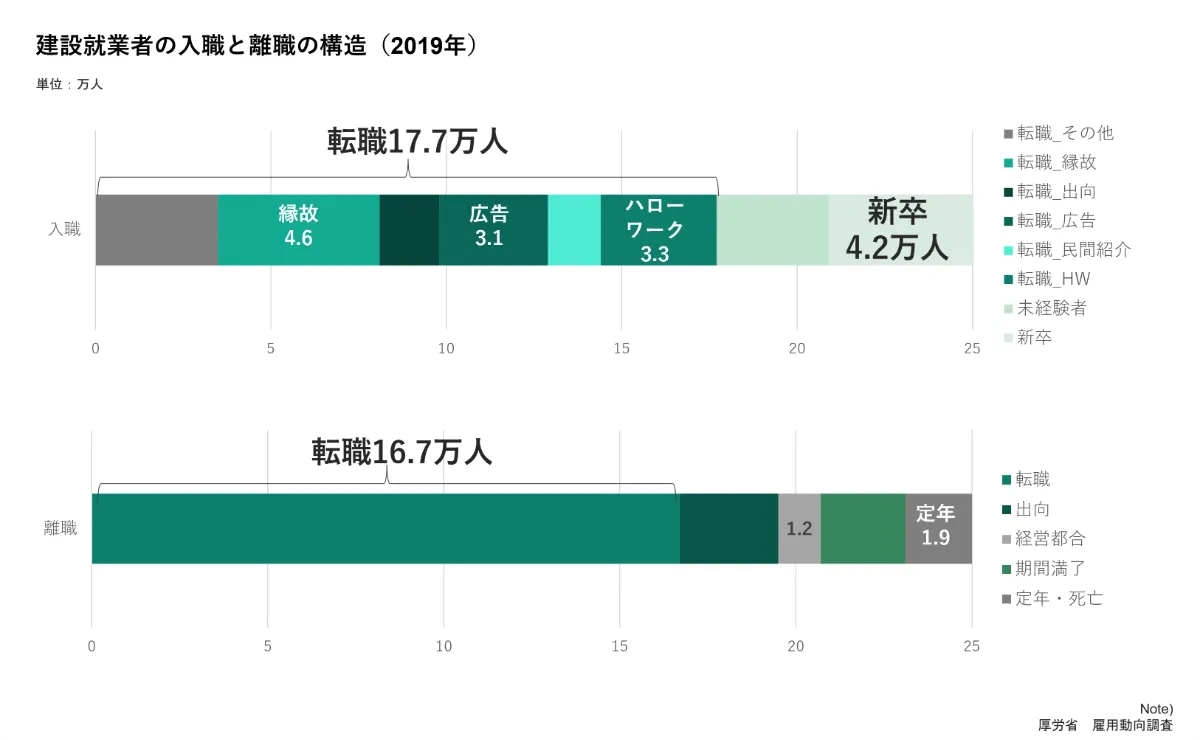

建設業は有料人材紹介が法令で制約されており、他産業より転職は少ないものの、それでも17.7万人が1年で業界内で転職しています。

まとめると、

- 新卒、中途合わせて7.4万人建設業界に入ってきており、定年退職分をカバー

- 建設業就業者が4万人減 = 一人親方と4名以下の事業所に勤務する人の減少の影響が大

- 建設業界内の転職17.7万人 = 25~30人に1人ペースで毎年転職している

転職で人が移動している方が影響が大きいのです。

入職と離職の内訳を詳しく見てみます。

入職経路を見るとハローワークは中途採用の18%に過ぎず、広告経由が増加しています。ハローワークにだけ頼っていると、採用は困難になってきていると考えられます。また、減少しているものの、中途採用の25%が縁故と、縁故の影響が根強いのも建設業の特徴です。

「外国人が増えた」という意見もありますが、建設業で働く外国人人材は増加しているものの、11万人と全体の2%にすぎません。日本で働く外国人人材全体のうち、建設業で働くのは11%に過ぎず、製造業、サービス業、小売業(コンビニなど)に比べれば、建設業での外国人人材活用は進んでいません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30367.html

98%を占める日本人の就業者の動向の方が全体への影響は大きいのです。

転職していったのは30~40代で、大手、都会の会社に移っていった

毎年15~20万人転職していくのは誰で、どこに転職していったのでしょうか?

雇用動向調査の年齢別の内訳をみると43%が30~40代の働き盛り層です。

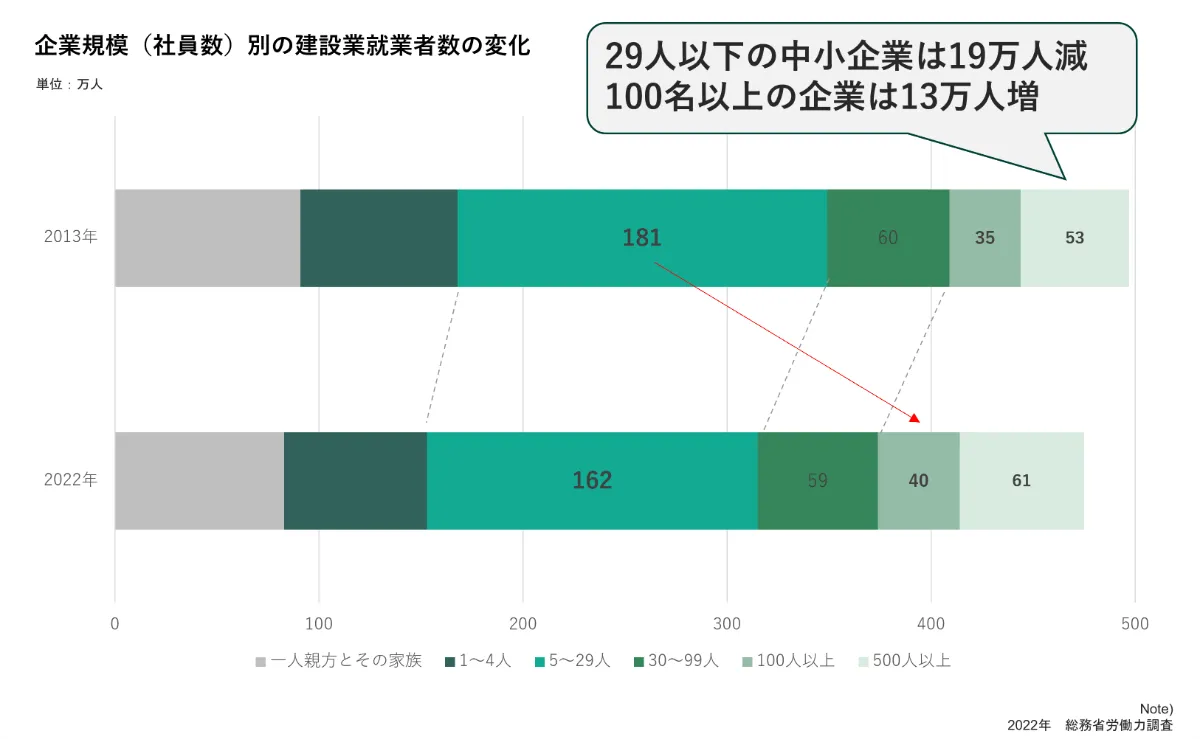

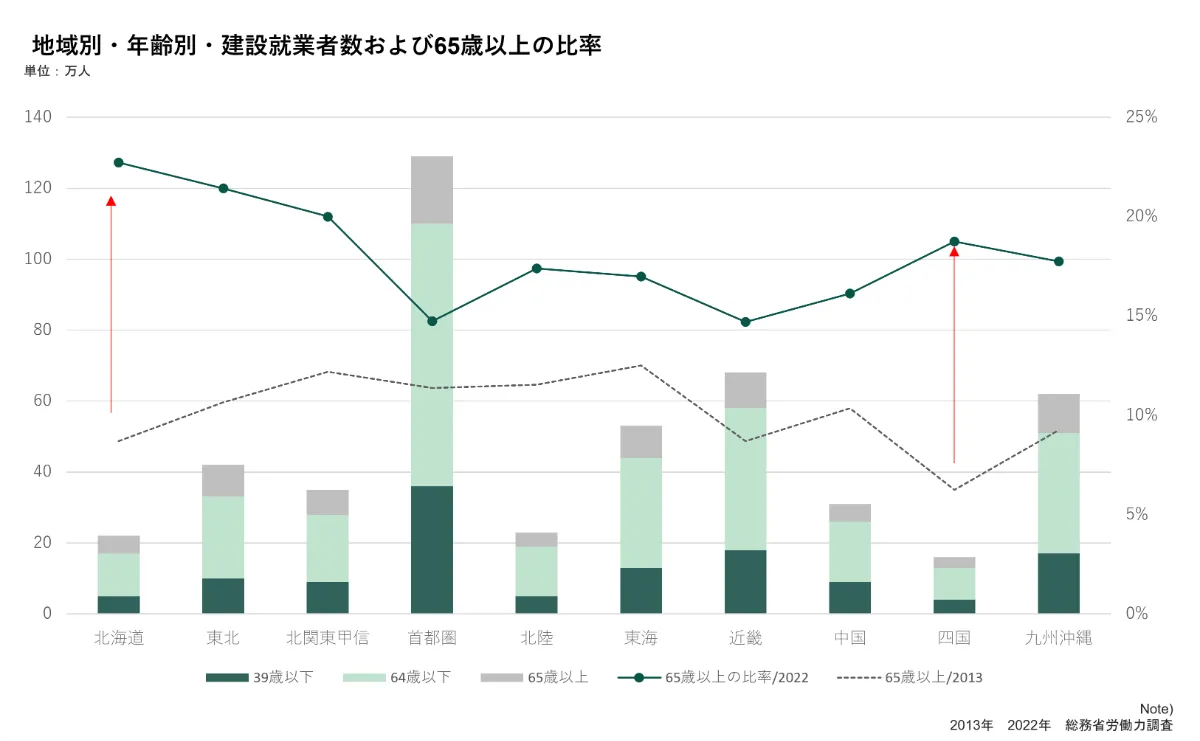

2013年→2022年の就業者数の変化を企業規模別、地域別に見ると、

- 企業規模:5~29名規模の事業所に勤務する人が最も減っている(10年で19万人減)。100名以上の企業では13万人も人員が増加している。

- 地域:北海道、四国などから現役世代が流出し、首都圏、東海圏、近畿圏に若手が集中し、結果的に北海道や四国の高齢化が進んだ

なので、建設業の人手不足は「29名以下の中小企業」「北海道や四国などの地域」から人が移動していることで起きているのです。

「新卒で地方の中小企業に入社していた層が都会の大手に就職」「中小企業がM&Aで大手の傘下に入る」等が実際に起きている現象です。

「賃金指数」の統計にあるように、5名以上の事業所に勤務する建設業就業者の賃金が上昇しているのは、より都会の、大手の会社に人が移動することで起きていると推測されます。

また、建設業の「職人の単価」は地域によってかなり差があり、最低賃金の水準と比較すると「東京、名古屋、福岡と比較して関西がなぜか低い」などの特徴があります。このエリア間格差が「流出」の一つの要因と考えられます。

筆者が採用がうまくいっている関西の会社にヒアリングしたところ、九州の離島の学校にリクルーティングに行くそうです。地場ゼネコンが積極的に東京支店を置くのは受注拡大に加え、人材を獲得するためでもあります。このように、人材採用も広域化しています。

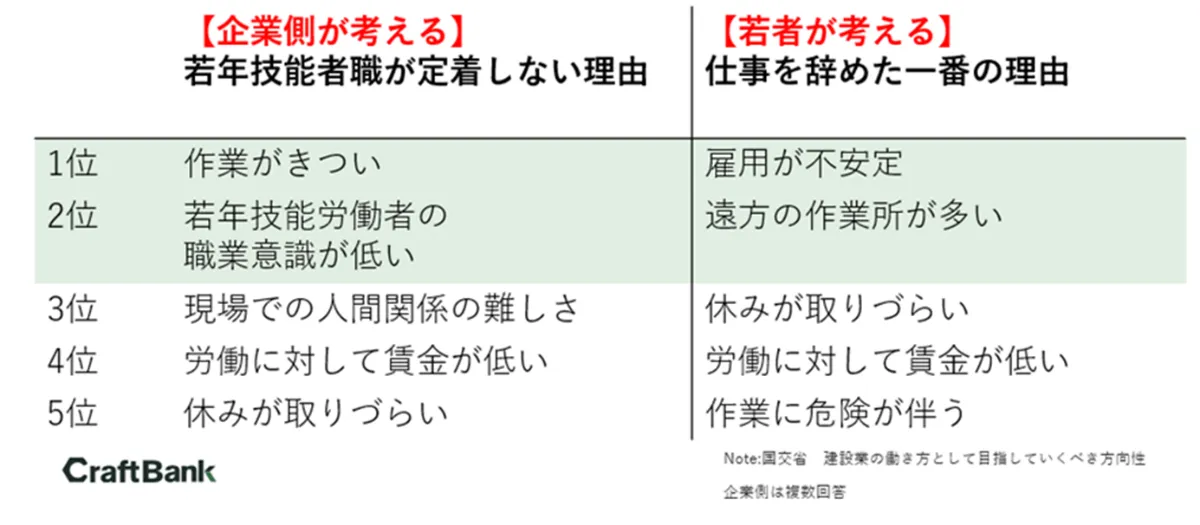

離職理由で給料は4位。辞めていくのは不安定な雇用と移動の多さ、休みの取りにくさ

「辞めていくのは若者に根性が無いからだ」「作業がきつい」「給与が安い」という意見もありますが、国交省の資料では実際に離職していった人たちは離職理由として日給月給などの不安定な雇用、移動の多さ、休みの取りにくさを挙げ、賃金は4位です。労働環境や商習慣を見直せるかの方が重要なのです。

また、経営者側の理解している離職理由と実態の間にはギャップがあります。離職者が離職の際に本音を言うことは考えにくいので、客観的に他社、他業界を分析して「本当に人が辞める理由」を振り返る必要があります。

【不安定な雇用】

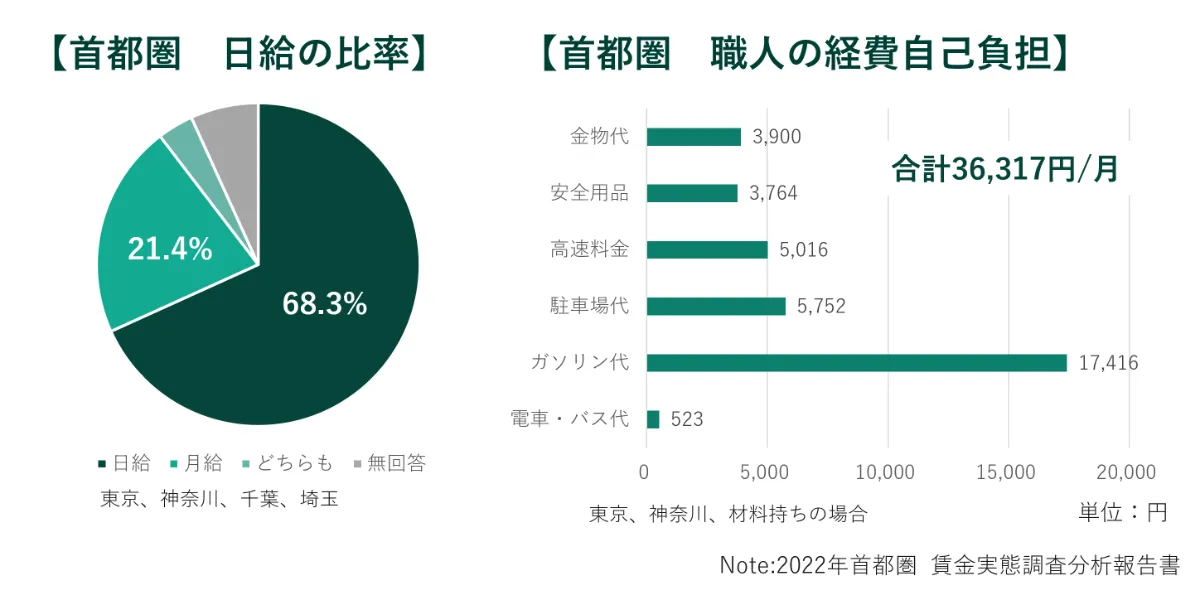

以前の「職人の給料をデータで検証する」でも分析した通り、首都圏の職人の68%が日給月給で、平均月額3.6万円のガソリン代、工具代の自己負担をしています。

日給月給=休むと給料が減る仕組みなので、「2024年問題で職人の給料が減る」という議論が出るのです。

【若手の根性?】

建設投資が増える中、現場の高齢化も進み、6人に1人が65歳以上ですので、現役世代の負担は10年前より増しています。少ない若手で多くの仕事をこなしています。

別記事で分析した通り、統計上「建設業で働く男性は他産業より既婚者が多く、子だくさん」なので「子どものために早く家に帰りたい」のです。

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsushin3k

2024年問題のポイント、労働環境改善などの対策に関する記事はこちら

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

2024年以降、転職による人手不足倒産が増加し、業績は二極化する

では、ここまでの分析を踏まえて、2024年4月以降の経営環境を予測します。

まず、東京商工リサーチの記事を見てみますと、2023年4~9月の「人手不足」倒産件数を見ると、建設業は急激に増加しています。

https://www.s-housing.jp/archives/327324

求人難、人件費高騰、従業員退職の3つが要因です。

建設業は有資格者などの専任技術者を確保しないと建設業許可を維持できません。専任技術者が社内に1名しかいない場合、その技術者が転職し、後任の手当てができないと許可を維持できなくなります。建設業は法令で有料人材紹介に成約があるので、縁故、ハローワーク、広告しか手段がありません。すぐに有資格者の確保をすることは難しく、「転職=倒産」になるリスクがあります。

先ほど、ハローワーク経由での転職が減り、広告経由が増えている、と分析しました。建設業に特化した統計ではなく、全産業ベースですが、求人広告掲載件数は2022年後半から2023年にかけ、増加しています。

https://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research

「人手不足は転職で起きる」これまでの分析を踏まえると、転職市場が活性化すると、建設業の場合は「人材採用力、定着力の無い企業から倒産する」ことが予測されます。

各社が2024年問題の対策のために労働環境の改善を進めると、より良い環境を求めて人材は転職していきます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及で、転職の際に前職までの経験値を次の職場でもデータで展開することも容易になっています。

人材採用・定着がうまくいっている会社からすれば、新たな資格者、経験者の獲得は受注拡大にもつながり、大きく業績を伸ばす可能性があります。

実際に転職サイトも2022年から活性化し、各社求人を増やしています。

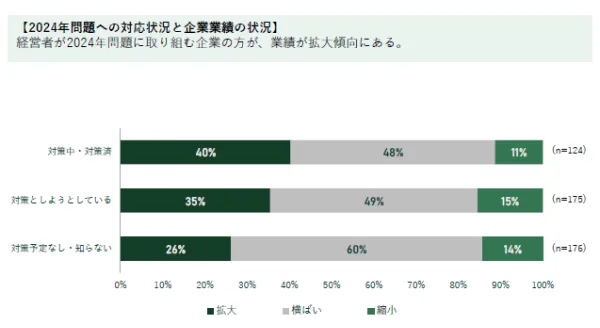

当総研が行った独自調査でも「経営者が2024年問題に取り組む企業の方が業績拡大傾向」にあることが分かっています。

また、これまでは1班編成できず、深夜残業をしていた電工会社が買収によって人員を確保、2班編成し、長時間残業にならないように対策している事例もあります。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC27BYD0X20C23A9000000

このように、2024年4月から始まる時間外労働の上限規制は工事会社の経営に大きな影響を与えることが予測されます。

社会保険労務士向けセミナーの録画配信はこちら

本件に関連し、各種業界団体、安全大会等でのセミナー講師等を務めております。ご依頼は以下よりお願いいたします。

https://tayori.com/f/craft-bank

工程表、勤務表などの無料エクセルフォーマットの配布もしております。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演