職人企業3600社のリアル ~ 元請と職人たちのホンネ

更新日:2025/4/17

「職人企業3600社のリアル」連載にあたって

2019年は日本各地で災害の相次いだ一年でした。

台風で屋根が飛ばされても、職人が確保できず着工まで1年待ち…

被災地ではこんな状況が続いています。

災害時以外でも、建設工事マッチングプラットフォーム事業「SUSTINA(サスティナ)」には元請(不動産会社等の注文主から直接仕事を引き受ける工事業者のこと)であるハウスメーカーやゼネコンの方から

「職人不足で住宅を受注しても着工ができない」

「ホームページも無く、困ってもなかなか職人を探せない」

という声が届き、「職人不足」というキーワードが建設業界全体で大きなテーマになっていると感じます。

私たちの生活に不可欠な職人ですが、多くが「下請」と呼ばれる小規模の法人もしくは個人事業主(以下、総称して「職人企業」とします。)です。

職人企業には、事務所が無く連絡手段は携帯電話だけという「一人親方」も多く、様々な機関の調査で「生の声」を拾うことが困難でした。

SUSTINAは建設工事を工事業者に直接依頼できる建設業界特化型の工事マッチングサイトです。マッチングの精度向上のため、独自の企業データベースを保有しています。

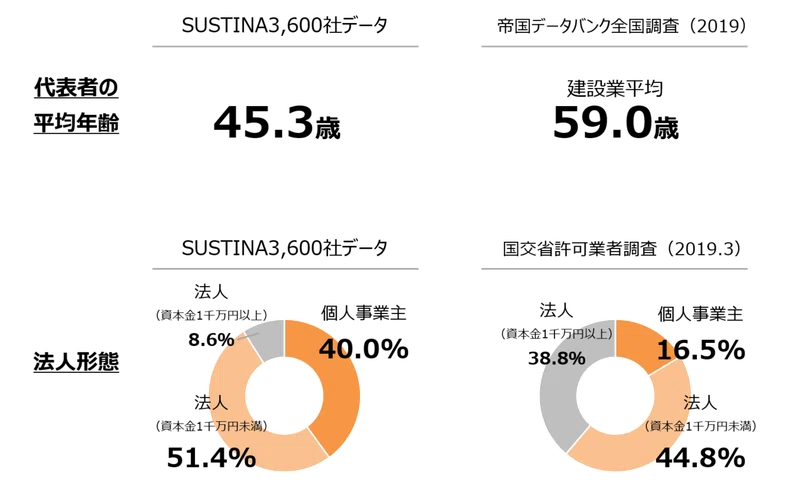

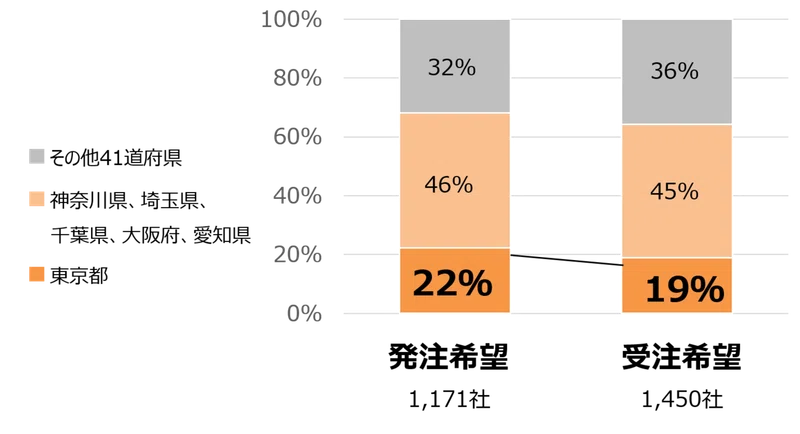

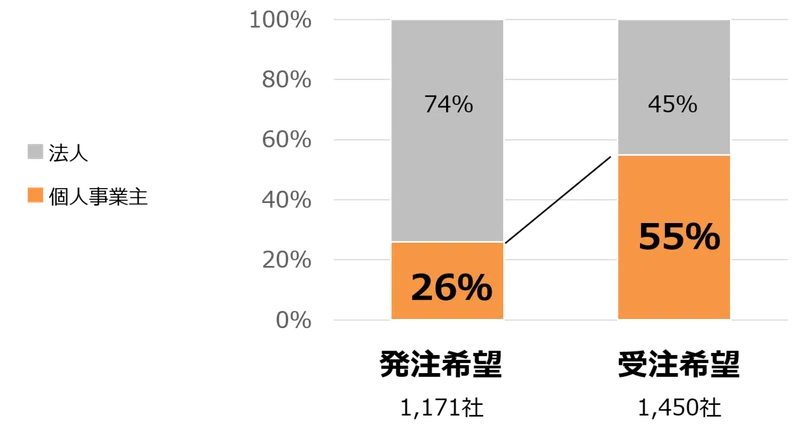

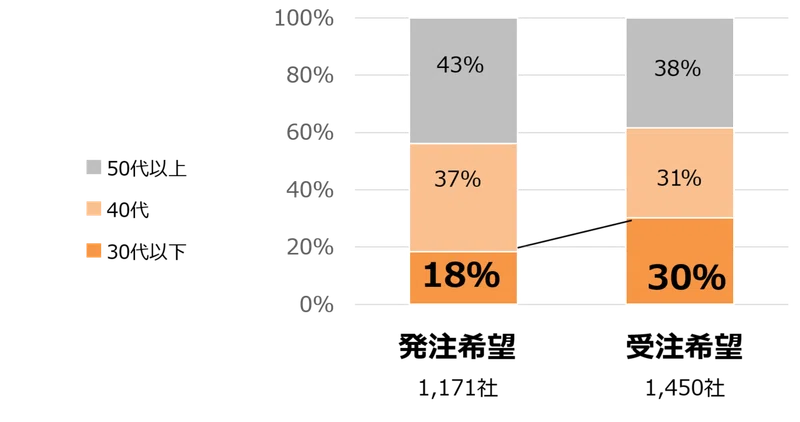

以下の図のとおり、このデータベースはSUSTINAがネットのサービスであることもあり、「若い個人事業主や小規模法人の集まり」です。「10年後の業界を担う若い企業が多い」とも言えます。

この度、ConTech総研ではSUSTINAが保有するデータベースを活用し、約3,600社の職人企業(特に若い企業)の「生の声」を分析し、「職人不足」のリアルに迫ることに着手しました。

「職人企業3600社のリアル」はシリーズを通じ、以下の内容をレポートしていきます。

・データから見る元請と職人たちのホンネ

・職人企業が感じている課題と業界で起きていることの分析

・受注を増やしたい職人企業にとって必要なことの考察

・職人企業を確保したい元請側に必要なことの考察

建設業界の方だけでなく、幅広い方に建設業界について考えていただく、きっかけとなれば幸いです。

第一回:データから見る元請と職人たちのホンネ

サマリ

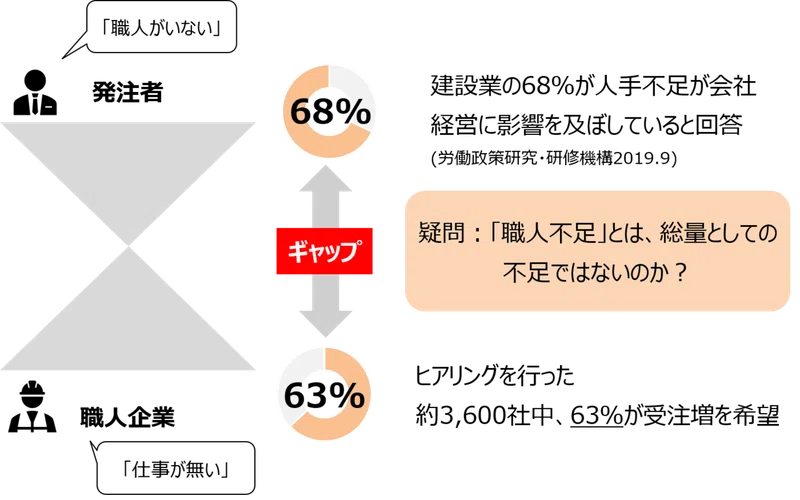

SUSTINA上で発注を希望する企業(元請)、受注を希望する企業(職人企業)それぞれで、以下のような声が挙がっています。

発注希望の企業は「職人がいない」と仕事を断り、

受注希望の企業は「早く法人化したい」と新規の発注先を探しています。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(2019.9)では建設業の68%が「人手不足が経営に影響を及ぼしている」と回答している一方、

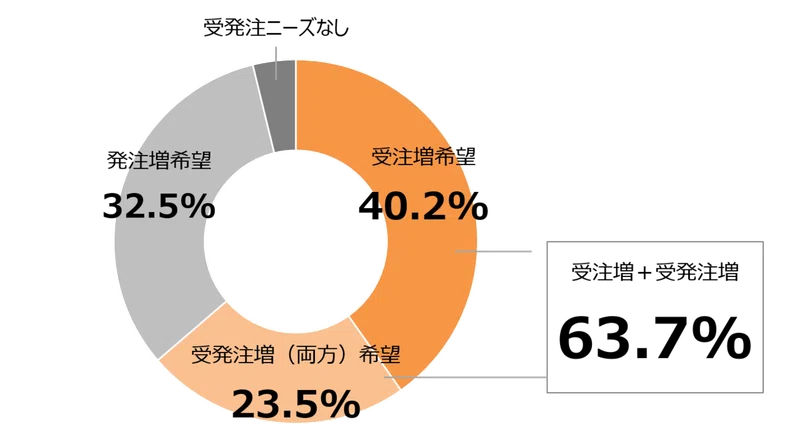

今回ヒアリングを行った約3,600社中、63.7%が受注増を希望しています。

この二つの事実の間にはギャップがあります。

図にまとめると以下のとおりです。

調査結果の主要数値、傾向は以下の通りでした。

①発注希望か受注希望か

63.7%(n=2,296)の企業は受注を希望し、元請を探している

②発注希望、受注希望でどのような差異があるか

本社所在地、法人形態、代表者の年齢それぞれで傾向に差異あり

発注希望:東京本社22%、個人事業主比率26%、代表者30代以下18%

受注希望:東京本社19%、個人事業主比率55%、代表者30代以下30%

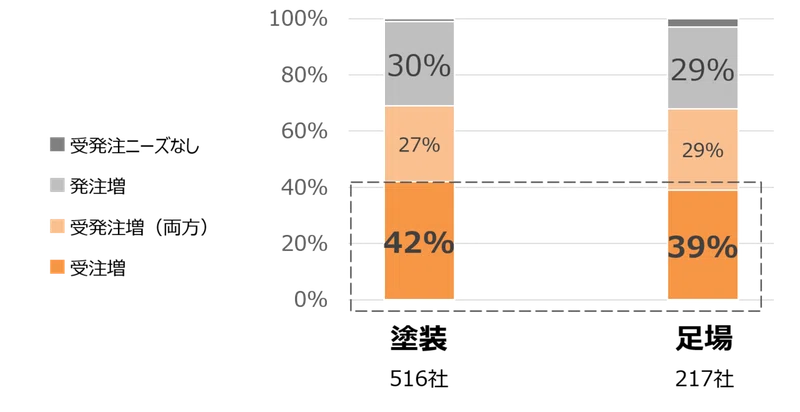

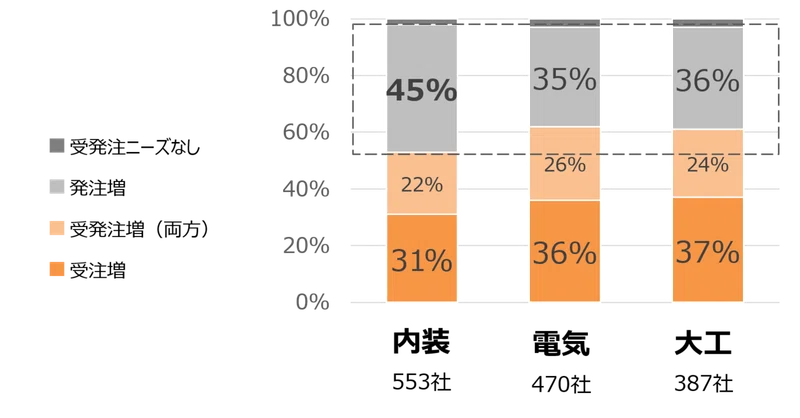

③工種別に受注希望、発注希望の差異があるか(主要5工種)

工種別に傾向に差異あり

受注希望が発注希望より多い:塗装、足場

発注希望が受注希望より多いもしくは同程度:内装、電気、大工

④発注希望の企業のフリーコメントの傾向

1:取引増、取扱工種増に伴う職人企業の不足

2:地方に展開した際の職人企業のネットワーク拡大

3:将来に向けた若い職人の確保

⑤受注希望の企業のフリーコメントの傾向

1:個人事業主、独立間もない企業を中心とした受注増

(全体の38%が創業から5年以内)

2:既存の元請取引先に課題を感じての元請取引先拡大

3:閑散期に職人の空きが出ないようにするための元請取引先拡大

以下、詳細です。

サンプル数

サンプル数:建設業3,604社 11月末時点データベース

特定建設業もしくは一般建設業許可を持つ許可業者 1,365社

許可未取得 2,128社

⇒公的な統計で情報取得が難しかった未取得業者が約2/3

① 発注希望か受注希望か

63.7%(n=2,296)の企業は受注増を希望し、元請を探している

発注希望の1,171社、受注希望の1,450社の回答を比較

②-1:本社所在地

東京本社の比率:発注希望の企業の方が受注希望の企業より3%高い

②-2:法人形態

個人事業主比率:受注希望の企業の方が発注希望の企業より29%高い

②-3:代表者の年齢

代表者の年齢:発注希望の企業の方が、受注希望の企業より高い

③ 工種別に受注希望、発注希望の差異があるか

登録数の多い上位5工種の傾向値を分析

上位5工種(登録数順)

内装、塗装、電気、大工、足場(複数工種可能な企業もあるため一部重複)

工種ごとに受注希望、発注希望の比率に差異がある

塗装、足場 ⇒ 受注希望の企業の方が発注希望より多い

内装 ⇒ 発注希望が受注希望より多い

電気、大工 ⇒ 受注希望、発注希望の比率が同程度

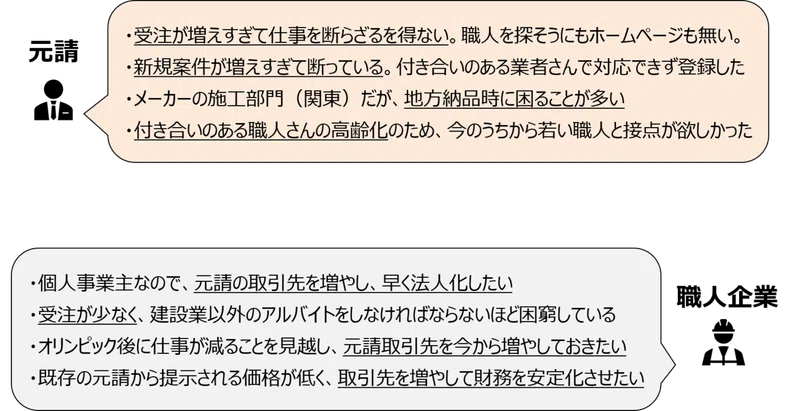

④発注希望の企業のフリーコメントの傾向と例

今後キーワード分析等の詳細分析を行うものの、傾向値としては以下3つに分類できます。

1:受注増、取扱工種増に伴う職人企業の不足

・新規案件が増えすぎて断っている。

付き合いのある業者さんで対応できず登録した

・慢性的に屋根、左官、大工が足りない。

職人さえいれば仕事を断らずに済む。

・(地方本社)仕事が山のようにあるので、何とか協力会社体制を

作りたい。

・内装会社だが、施主から急遽解体工事を依頼され、困って登録した

・新たに空調部門を立ち上げたので、空調分野の工事会社を探すため登録

・塗装の需要は無い。基礎なら受注獲得のために欲しい。

2:地方に展開した際の職人企業のネットワーク拡大

・最近、地方に支店を出したが、職人のつながりが薄く、登録した。

・ホームページを検索しても必要な情報が少なく、どこに頼めばいいか

分からない。

・メーカーの施工部門(関東)だが、地方納品時に困ることが多い

・管理含めて一式請けしてくれる工事会社ならうれしい(特に地方)

3:将来に向けて若い職人を確保

・付き合いのある職人さんの高齢化のため、今後のために

今のうちから若い職人と接点が欲しかった

・施工管理ソフトが使える、ITを使いこなせることが協力会社登録の条件。

そうすると若い会社が多くなる。

⑤受注希望の企業のフリーコメントの傾向と例

今後キーワード分析等の詳細分析を行うものの、傾向値としては以下3つに分類できます

1:個人事業主、独立間もない企業を中心とした受注増

・独立間もないので、新規の元請を一社でも増やしたい

・個人事業主なので、元請の取引先を増やし、早く法人化したい

・(地方本社)建設以外のアルバイトをするほど困窮している

・設備の職人が増えたので、新たな分野の発注者を探している

2:既存の元請取引先に課題を感じての元請取引先拡大

・孫請け案件が多いので、元請と直接つながって一次請け案件を増やしたい

・既存の元請から提示される価格が低いもしくは工期の条件が悪く、

元請の取引先を増やして財務を安定化させたい

・オリンピック後に仕事が減ることを見越し、元請の取引先を今から

増やしておきたかった

・公共工事以外の民間の売上比率を上げるため登録した

3:閑散期に職人の空きが出ないようにするための元請取引先拡大

・2社の元請の仕事だけを請けているが、閑散期に職人の空きが

出ないように元請の取引先を増やしておきたい

・空きが出てしまう状況を改善したい。3月は大忙しなのに1月は空いている。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演