数字で見る建設業の地域差 ~ 人が減れば工事も減る

更新日:2025/4/17

1:人口と建設業 ~ 人が減れば家は建たない

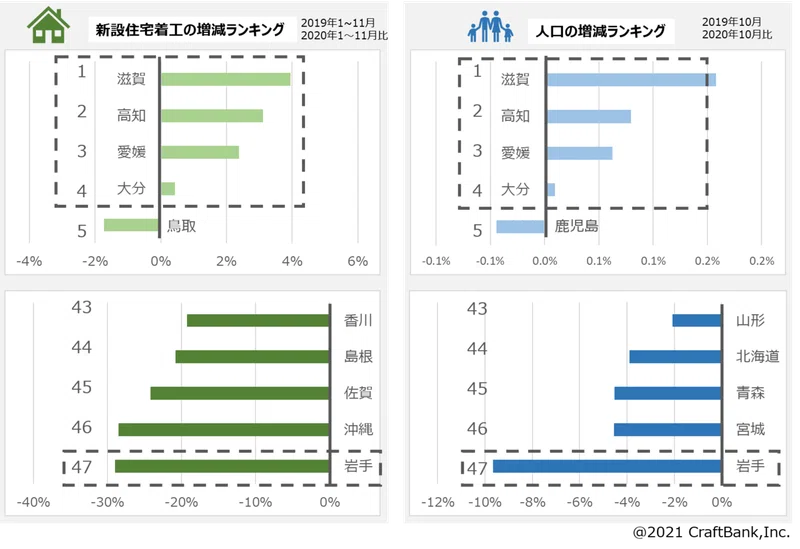

以下の図は「新設住宅着工の対前年同期比での増減」「人口の増減」(2019年と2020年の対比)を都道府県別にランキングしたものです。(出所:国土交通省、総務省)

「新設住宅着工増減」「人口増減」の両ランキングの上位の顔ぶれは近いです。下位を見ると47位の岩手県が一致しているほか、「人口が減った」都道府県で「住宅着工が増えた」例は2019~2020年の比較においては一つもありません。

若者を中心に24年連続で首都圏への転入超過(転入者が転出者を上回ること)が続いている点や都道府県別の廃業率(地方の方が高い)など、他の統計も踏まえると、施主と職人が減る地域では家は建たなくなっていく、工事そのものが貴重になっていくという仮説が成り立ちます。

岩手県では1年間で2万人以上、自治体一つレベルで人口が減っています。

「チラシを配っても毎年集客の反応が悪くなっている」

「地方に行くほど工事会社が探せなくなる」

「関西、名古屋の会社が関東に進出する」

こういう事象が起こる背景には「町から人が減っている」があるのではないでしょうか。「毎年同じこと」を繰り返していれば、年々業績は悪化していきます。

参考記事:日経新聞

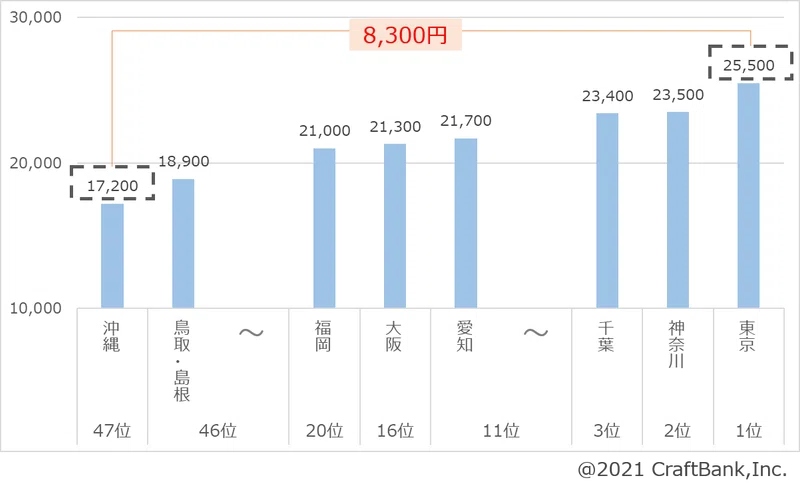

2:職人の単価は沖縄~東京で1日8,300円の差

建設業全体で見ると、40歳以下の若い建設業従事者の4割強が首都圏と関西に集まっています。首都圏の建設業従事者の平均年齢47歳に対し、東北は50歳、沖縄は56歳です。「人材採用」を理由に地方から都市部に本社移転する建設会社も実際にあります。

その背景として考えられる職人の単価を見てみます。

以下は国交省が公表している令和2年度公共工事設計労務単価(※)の電気工事の単価です。

同じ資格でも47位の沖縄と1位の東京で一日あたり8,300円の差があります。これを年間勤務日数240日として計算すると、199万円/年の差になります。

以前行ったクラフトバンク会員向けの調査では

「東京から離れるほど受注も採用も苦しむ会社が増える」

「千葉の会社は日常的に単価の高い東京や横浜の仕事を請けに行く」という結果が出ましたが、その背景には先述の人口と単価の問題があると考えられます。地方で工事をする場合は「都市部からの出張ベース」を想定することも重要でしょう。

※公共工事の積算用単価で、国交省が公共工事を行っている工事会社にヒアリング・集計しているものです。「基本給相当額+手当+法定福利費+賞与+食事代等を含む総額」です。民間については十分調査出来ていないこと、実際に職人に払われている単価と差異があること(正確な報告がされているか)は国交省も認識しています。

3:後継者がいる強みと他社のシェア獲得

地方本社のうちの会社はどうすればいいんだ!

こういったご意見もあるでしょう。

この記事を読まれている方は2代目、3代目などの後継者の方も多いと思いますが、実は「後継者がいる」だけで建設業では大きな強みになります。

2020年の帝国データバンクの調査では建設業の後継者不在率は全産業トップの7割、後継者難倒産の件数も全産業トップです。

地方を中心に「工事が貴重なもの」になっている中、「きちんと後継者がいて事業を継続する」ことで廃業していく他社のシェアを獲得できます。IT業界のように新規参入も少ないです。市場の二極化の背景には「後継者の有無がある」が著者の仮説です。(もちろん人口減や大手のシェア拡大などの変化に適応することが不可欠ですが)

取引電子化等の「IT化」、県を跨いで営業する「広域化」、不動産業も展開する「多角化」が進む中、後継者のいない会社では人口減などの変化についていけない事例も出てきています。他業界では優秀な後継者のいる会社が核になって同業を買収しています。

実際に他社の廃業をきっかけに受注を伸ばし、コロナの後も採用が好調な企業は多いです(意図せずシェア拡大が出来たという声も)。また、業界全体でIT化が遅れているので、工夫と投資で他社と大きく差をつけることが出来ます。

参考:既に工務店の廃業増を前提としたサービスが始まっています

次回の記事ではリフォーム、新築分野における大手の戦略とそれを踏まえた中小の生き残りについて分析します。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演