【固定費年間100万円減】明日からできる!工事会社のコスト削減

更新日:2025/4/17

クラフトバンクの公式LINEでは、建設会社の経営者、事務の方がすぐに使える工程表、実行予算書などのエクセルフォーマットを無料配信しています。

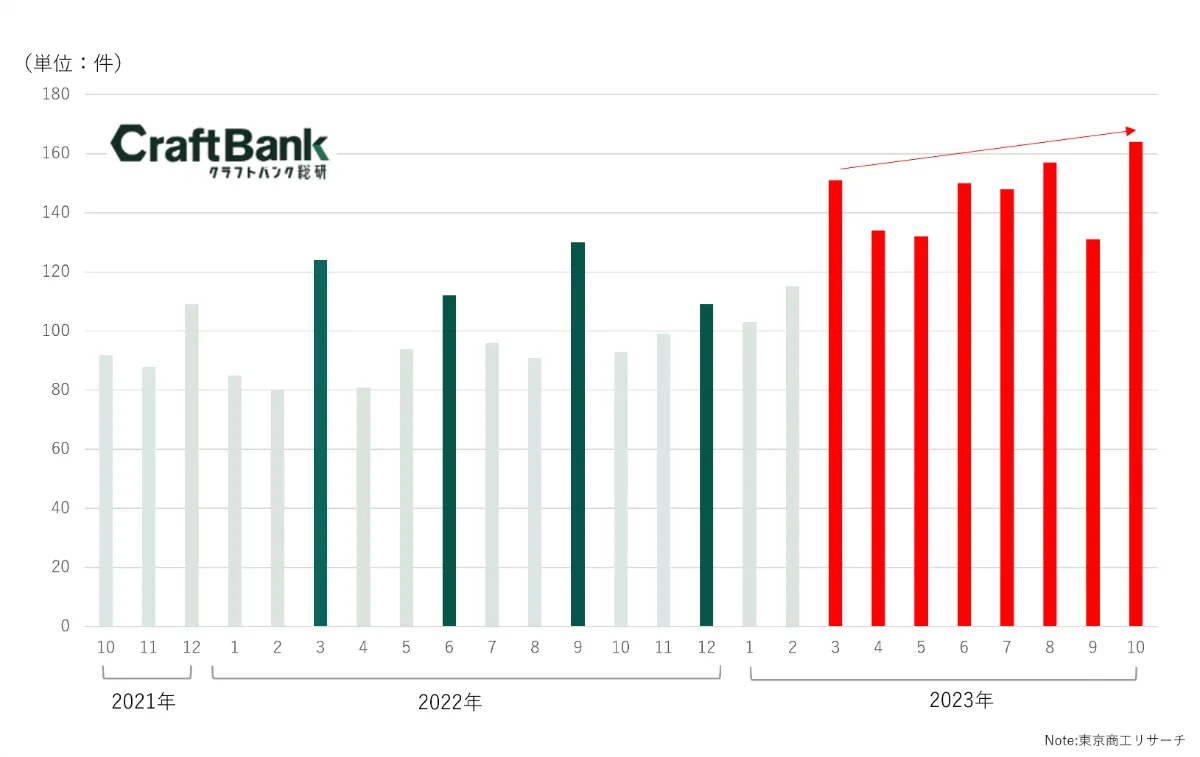

資金繰り表や銀行は建設会社のどこを見ているかなど、会社存続に直結する問い合わせが10月から増加しています。

資材高を原因とする倒産も増えており、コスト削減に関する問い合わせも多いため、2022年10月に開催した「明日からできる!工事会社のコスト削減」のセミナー資料を2023年版に更新し、記事として再掲します。

建設業の経営者の方、経理の方は自社の決算書を見ながら読んで頂ければ幸いです。

▼目次

建設業のコストは知っているか、知らないかで変わる

「建設業のコストは経営者が知っているか、知らないかで変わる」ある建設業のベテラン経営者の言葉です。

その方は、本記事で紹介する「①建設業のコスト構造理解」「②発注スキルと発注リードタイム」「③廃番品活用」「④保険料見直し」は「基本知識」とおっしゃられていました。

本記事では弊社提携先のサービスもご紹介しつつ、これら4つについて解説していきます。

①建設業のコスト構造:最大のコストは外注費

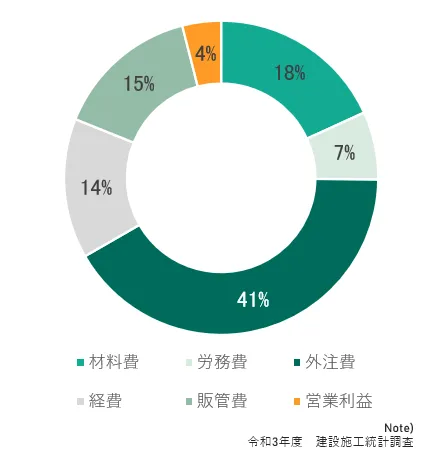

国交省・令和3年度建設施工統計調査を参考にした工事会社の原価、販売費および一般管理費費(販管費)の構造です。大手から中小まで含めた売上原価率の平均です。業態にもよりますが、粗利率は19~20%、営業利益率は4~5%が業界平均値です。

上記の通り外注費(協力会社への支払い)が売上比41%と最大のコストで、資材費、販管費、経費(重機費用など)がこれに続きます。資材高倒産と言われますが、多くの会社で資材費よりも外注費の方が大きいのです。

元請、一次請けの場合、協力会社を確保できなければコスト以前にそもそも売上が立ちません。確保が遅れれば着工も遅れ、工期にも影響します。協力会社はコスト、売上両面に影響するのです。

筆者はこれまで多数のゼネコン、ハウスメーカーの安全大会講師を務め、様々な協力会社会の運営相談に乗ってきました。協力会社管理、外注費管理は建設業にとって重要であるにも関わらず、意外と発注方法は属人的(監督の好み)な会社が多いです。

以下が協力会社会に関する「よくある話」です。

- 社員の組織図はあるが、協力会社の体制図・発注体系図が作られていない

- 会社の売上計画に対し必要な協力会社数が考慮されていない(売上を増やすならその分、協力会社も増やさないといけないし、協力会社への支援も必要)

- なぜこの会社に頼んでいるのか、地域相場と比較して高い、低いのか検証されていない

- 協力会社にとってのメリット(単価だけでなく、決済条件や工期、資材納品など仕事のしやすさ)が整理されていない

- 現場レベルでは元請の監督が協力会社の社長に「お願い」して工事をやってもらっており、力関係は協力会社の方が強いことを経営層が把握していない

職人不足で協力会社も複数の発注者を選べます。元請の倒産件数の方が多いので、協力会社も元請を選別する動きが進んでいますし、慎重になっています(元請の倒産、未払いに備える保険も販売されているほどです)。

土木を中心に「下請に出さず、正社員職人で施工する直営班」が増えているので、そもそも外注先の協力会社、一人親方は減っています。(インボイスの関係もあり、一人親方を雇用する会社も増えています)施工会社を買収して傘下とする事例も増えています。協力会社が見つからないのは「他社の正社員になった」「他社の傘下に入った」からかもしれません。

「外注すると節税になるし、人件費、社会保険料も抑制できる」となんでも外注に出していると、そもそも外注できる先が減ってコスト以前に売上がゼロになります。職人不足で協力会社の価格交渉力が増している今では、外注の方がかえって高くなる可能性があります。目先のコストだけでなく、売上とのバランスも検証しましょう。

これまで発注方法や協力会社の運営を数字で検証していない会社は、一度「棚卸」が必要です。工務部門に丸投げせずに、経営者、経営企画部門が数字で検証されることをおすすめします。

「実は”相場”が分かっておらず、勘で単価を決めてきた」

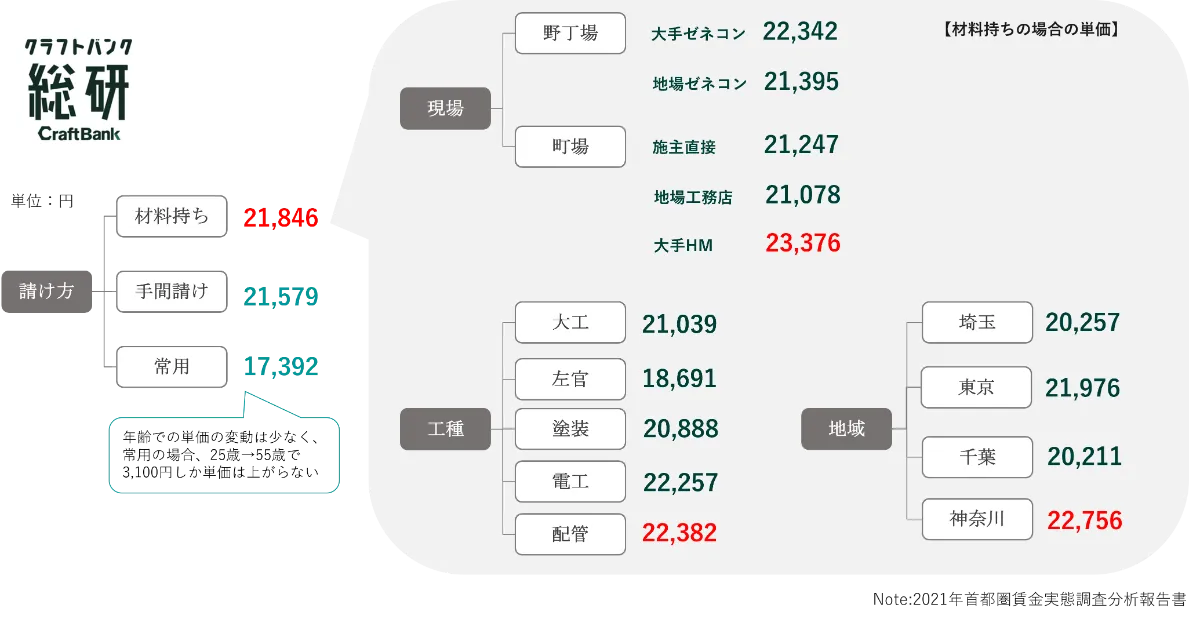

「値決めは経営」と言われますが、意外とこの「値決め」が「勘」で属人的に成されてきたのが建設業です。以下に首都圏を中心とした工種別、エリア別、工種別の人工単価相場を分析した記事がありますので、ご確認ください。

▼建設業の職人の単価を検証する

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/tannka2023

例えば首都圏の場合、千葉と神奈川では1日2,000円人工単価が違うなど、エリアによる差が大きいのです。他にも、東京より横浜の方が単価が高い、左官、大工は低く、設備系は高いなどの特徴があります。

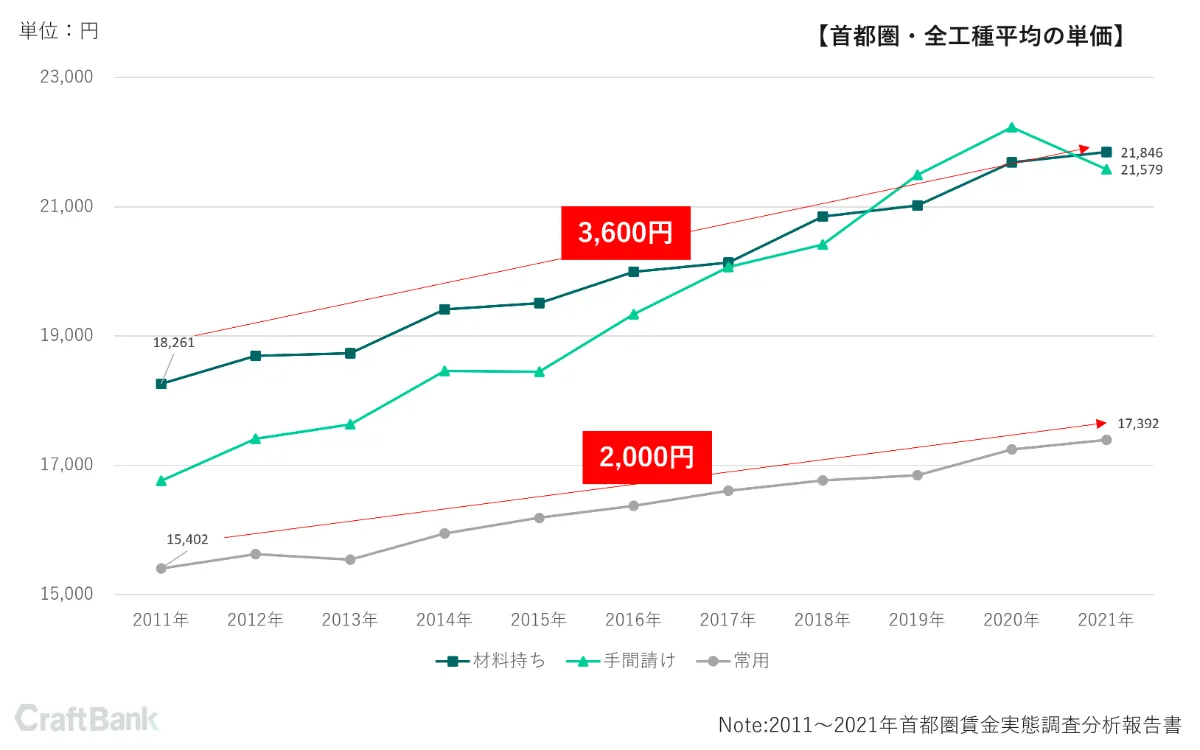

また、首都圏では継続的に職人の人工単価が上がり続けています。

②発注リードタイム:外注費は発注スキルが無ければ上がる

「外注コストが上がっている。協力会社と値下げ交渉したい」

「協力会社側の問題ではなく、貴社の発注スキルの問題でコストが上がっています。発注リードタイムは見ていますか?」

「リードタイムって何ですか?」

筆者は過去、製造業の再建にも関与してきたので、よく製造業と建設業を比較、分析しますが、製造業では当たり前の「リードタイム」の概念を理解している建設業は少ないです。

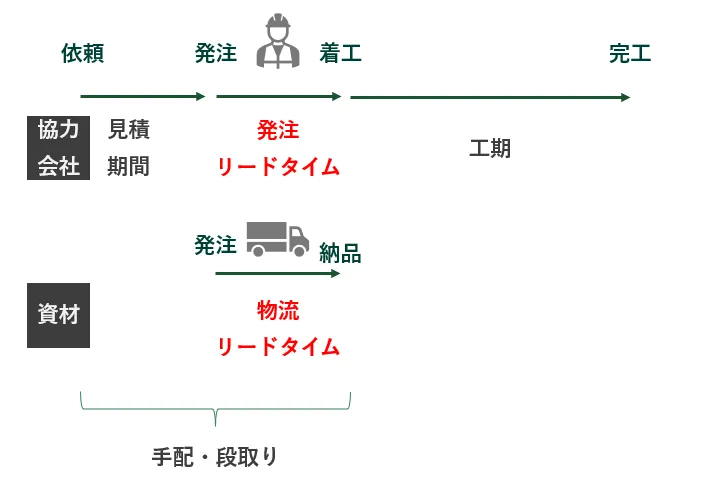

リードタイムは一般的に「商品の発注から納品に至るまでの生産や輸送などにかかる時間」のことを指します。

建設業の場合、以下の図の通り「協力会社に依頼してから着工までの期間」を「発注リードタイム」と筆者は定義しています。いわば「手配」「段取り」の期間です。着工から完工までの工期がよく議論されますが、工事コストはこの「手配」「段取り」にも大きく影響を受けます。

この発注リードタイムが短くなるほど、発注者は相場よりお金を多く払うことになります。発注スキルの低い発注者は損をするのです。

工事マッチングプラットフォーム・クラフトバンクのデータを検証してみます。

クラフトバンクは「10月1日から始まる埼玉の店舗工事が出来る電気工事会社を探しています」と発注者が掲載し、協力会社が問い合わせることでマッチングする仕組みです。この掲載データを分析すると、発注者と受注者の傾向が分かります。

発注リードタイムを「掲載から着工まで」と定義します。例えば、10月1日開始の工事が9月1日に掲載されれば「発注リードタイムは30日」になります。

2019年~2020年の掲載案件、約2800件を分析したところ、59%がこの発注リードタイム2週間以下の工事でした。例えば、10月1日着工の工事が2日前の9月29日に掲載されているのです。

協力会社にも「段取り」の時間があるので、「掲載から着工までが2週間以下」の案件への問い合わせは減ります。問い合わせが無い場合、発注者は相場より1~2割金額を上げて再掲載することが多くなります。「発注リードタイムが2週間を切ると発注者の価格交渉力は無くなる」のです。これが3月などの繁忙期になるとさらに発注者の価格交渉力は無くなります。当然ですが「慌てて探しても良い業者は見つからないので、値段を払うしかない」のです。

同じエリア、同じ種類の工事でも、監督によって利益率が大きく違うのはこういった「発注スキル」が背景にあるのです。(その監督の発注スキルも組織的に検証されていないことが多く、個人に丸投げられていたりするのですが)

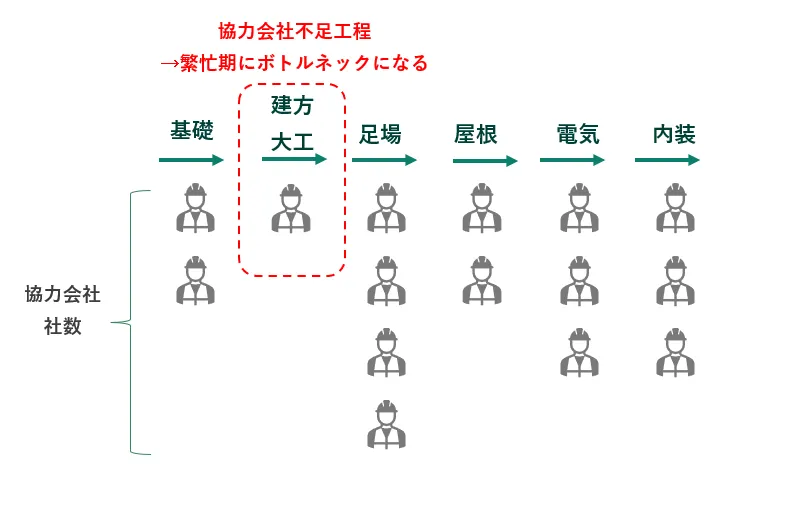

この「発注リードタイム2週間以下」を防ぐためには、「案件をこなすのに必要な工種別協力会社数」を点検する必要があります。多くの場合、「足りていない工種や地域」があり、そこを計画的に補う動きが必要なのです。

▼工程別・協力会社数のイメージ

建設業は3月に公共、民間とも仕事が集中する産業です。繁忙期以外の時期に職人酒場®などの交流会に参加して協力会社を確保しておくことが重要です。

工事会社に特化した交流会、職人酒場についての紹介動画

③資材費の削減は廃番品活用で(最大新品の85%OFF)

“カタログ落ち”した廃番品が建材メーカーにはあります。

新品と同様の状態であるにもかかわらず、カタログ落ちから数年経過すると廃棄処分されてしまいます。

その廃番品をECサイトで販売する事業が4earth(総合ディスプレイ業大手の丹青社が運営)です。アイカ工業、大建工業、東リ、リリカラ、コイズミなどクロス、床材、照明器具など約30社の大手メーカーが参加し、最大85%オフの商品もあります。

ォーム、リノベーション、内装工事等での活用場面が多いとのことです。

活用事例 https://www.4-earth.jp/case/detail06/

廃番品は中古品ではなく、商品自体はすべて新品で、大手メーカーの製品を安く購入できます。(メーカーからすると廃棄コストをかけるよりは、販売した方が良い)しかし、「廃番品=中古品」と誤解している経営者も多いとのことです。

サイトに登録すれば特に審査なく、法人、個人とも購入可能です。メールマガジンに登録すると、サイトに掲載の無い製品の入荷情報も得られます。

④固定費削減は工事保険の見直しで(年間100万円以上下がることも)

建設業にとって意外と負担になっている固定費が保険料です。

保険代理店が建設業界を理解していないために、不必要な特約を付けている、最新の保険商品を提案していないなど、実態に合わない保険契約となり、割高の場合もあります。

弊社提携先の保険ショップパートナーは建設業に特化した保険代理店で、コスト削減の実績も豊富です。(会社規模にもよりますが固定費で年100万円以上下がることもあります)

元職人の担当者も在籍し、建設業界に対する専門性も高いです。工事に関する事故対応は専門性も必要なので、業界知見のある代理店は心強いでしょう。

見直しの事例

https://www.hs-partner.co.jp/column/insurance/intabiu3.html

※保険料は契約内容にもよりますので、必ず下がるものではありません。

コスト削減だけでなく、最新の保険商品の提案も行っています。元請の未払いや倒産、重機盗難などのリスクに備える会社も増えているそうです。

- 工事代金の未払い、入金遅延に備える取引信用保険

https://www.hs-partner.co.jp/column/insurance/credit_banks.html

- 重機盗難に備える保険

https://www.hs-partner.co.jp/column/insurance/heavyequipment-theft.html

▼保険ショップパートナーへのお問合せ

https://www.hs-partner.co.jp/inquiry.html

決算早期化と案件別利益、取引先別利益の管理は倒産増加時代に必須

建設業の倒産件数が増加しています。要因は資材高、人手不足による人件費高、コロナ融資の返済に加え、社会保険料負担(コロナ禍で延滞していた社会保険料の督促強化)等です。

弊社は金融機関や税理士法人とも提携していますが、業績が見えにくいことでなかなか建設業にお金を貸せない、業績改善の助言をしにくいのが実態です。倒産が増える背景には「そもそも会社が儲かっているのか、業績が見えていない会社が多い」ことが挙げられます。

建設業はコスト削減以前に「3月の業績が5月末にやっと分かる」「今月が黒字か赤字かよくわからない」「忙しいと思っていた案件が黒字とは限らない」など、数値管理がそもそも難しい業態です。

また、別論点ですが、建設業は全産業で最も接待交際費を使う業種なので、銀行が建設業にお金を貸すときは、接待交際費が業界平均と比較して過大ではないか、経費の使い方の公私混同(会社のカードで社長が個人の買い物をしているなど)が無いかを見られます。(もちろん、接待交際費は必要経費ですが)

①~④に挙げたコスト削減策を実行しようにも、「決算書が出てくるのが遅い」「どの案件が儲かっているか分からない」だと打ち手も分かりませんし、コスト削減の効果を確認しにくいです。

建設業の数値管理が難しいのは、商社、メーカー、協力会社などの関係者が多い上に、出面管理、日報などの管理の基礎になる資料が未だに「手書き」だからです。取引先からのFAXや出面帳などの「紙の山」から数字を拾ってエクセルに打ち込む膨大な工数が発生してしまうのです。

建設業は現場職、職人のイメージが強いですが、実際は正社員の2割前後が事務員で、人手不足の中、元請、協力会社とも膨大な事務コストを払っています。

職人だけでなく、経営者も「第二の事務員」として事務作業に追われ、人手不足の中で正社員の約2割は事務員です。

2024年問題を見据えた中小工事会社の事務の実態調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000080019.html

弊社も元々工事会社ですので、上記に挙げた「工事会社の数字の問題」にはずっと向き合ってきました。そこで開発したのがクラフトバンクオフィスです。

クラフトバンクオフィスは工事会社の出面管理、日報等の集計時間を限りなくゼロにする自動集計の仕組みです。経営判断に必要なデータを「経営レポート」の形で出力します。

銀行への数値の報告をどうすればよいかなどの助言も導入先には行っています。

https://corp.craft-bank.com/cbo

弊社は金融機関や税理士法人とも提携していますが、業績が見えにくいことでなかなか建設業にお金を貸せない、業績改善の助言をしにくいのが実態です。倒産が増える背景には「そもそも会社が儲かっているのか、業績が見えていない会社が多い」ことが挙げられます。

建設業はコスト削減以前に「3月の業績が5月末にやっと分かる」「今月が黒字か赤字かよくわからない」「忙しいと思っていた案件が黒字とは限らない」など、数値管理がそもそも難しい業態です。

また、別論点ですが、建設業は全産業で最も接待交際費を使う業種なので、銀行が建設業にお金を貸すときは、接待交際費が業界平均と比較して過大ではないか、経費の使い方の公私混同(会社のカードで社長が個人の買い物をしているなど)が無いかを見られます。(もちろん、接待交際費は必要経費ですが)

①~④に挙げたコスト削減策を実行しようにも、「決算書が出てくるのが遅い」「どの案件が儲かっているか分からない」だと打ち手も分かりませんし、コスト削減の効果を確認しにくいです。

建設業の数値管理が難しいのは、商社、メーカー、協力会社などの関係者が多い上に、出面管理、日報などの管理の基礎になる資料が未だに「手書き」だからです。取引先からのFAXや出面帳などの「紙の山」から数字を拾ってエクセルに打ち込む膨大な工数が発生してしまうのです。

建設業は現場職、職人のイメージが強いですが、実際は正社員の2割前後が事務員で、人手不足の中、元請、協力会社とも膨大な事務コストを払っています。

職人だけでなく、経営者も「第二の事務員」として事務作業に追われ、人手不足の中で正社員の約2割は事務員です。

2024年問題を見据えた中小工事会社の事務の実態調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000080019.html

弊社も元々工事会社ですので、上記に挙げた「工事会社の数字の問題」にはずっと向き合ってきました。そこで開発したのがクラフトバンクオフィスです。

クラフトバンクオフィスは工事会社の出面管理、日報等の集計時間を限りなくゼロにする自動集計の仕組みです。経営判断に必要なデータを「経営レポート」の形で出力します。

銀行への数値の報告をどうすればよいかなどの助言も導入先には行っています。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演