高知丸高が防災・減災力の強化に全力を尽くす

更新日:2025/4/28

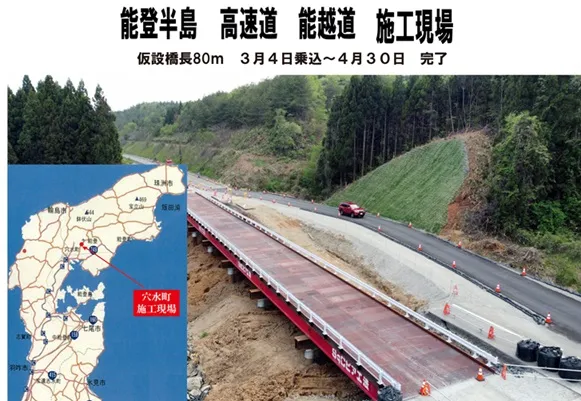

高知丸高(高知市)の高野広茂会長は、「災害発生時、直ちに重機を操縦できる体制を整備すべき」と語気を強める。これまで国内にとどまらず世界各地の災害復興に従事し、様々な現場に対応してきた。これらの経験を踏まえ、「災害時に最優先すべきは、被災した道を通行可能にすること。交通網の復旧・整備には、重機を持つ土木企業が真っ先に現場に辿り着く必要があり、これを実現できれば緊急車両や物資の輸送も可能になる。緊急災害時における道路の復旧は自治体・持ち主の指示を要するが、即対応出来るよう、最適解を模索したい」と思いを語る。日頃から「重機があっても使える人とルール徹底を進めなければ意味がない」と話す通り、県内の各市と防災協定を結び、行政とも連携を図るなど精力的な活動で可能性の拡張を目指している。

高野会長が初めて災害対応に当たったのは、1995年に起きた阪神淡路大震災だった。駆け付けた現場では、道路は寸断され国道の橋は崩落。市内に滞在できる場所は無く、自身の中で今までにないショックを受けた。しかし、それと同時に「『建設会社として、緊急時にこそ救助可能な技術と実績を身に付けるべき』という使命感も芽生えた」と振り返る。その後、何度も災害応援に駆け付ける中、2011年7月に台風6号が高知県に上陸。北部では地すべりで道路が寸断、市内は堤防が切れ浸水。孤立した集落の橋や堤防修復など、心身共に疲弊した状態での救援が続いたが、高知丸高の独自技術が復旧・復興のために採用されたこともあり、得難い体験を蓄積できたという。

「災害発生から15時間以内が勝負」。南海トラフ地震の発生も近くに予想されており、おそらく避けて通ることは難しい。ただ、高野会長は「被害を最小限に迎え込むには、重機に乗れる人材の確保・育成が急務。それを遂行するには、迅速に対応できるよう法律を含めた体制を構築する必要がある」と一貫した主張を繰り返す。現在は、自社の訓練場に瓦礫などを並べ、より実際の被災地に近づけた状況でトレーニングできる環境の整備を進めている。日本の国土・国民の生命・財産を守るため、万全の対策で万が一に備えられる姿勢が高知丸高の強みである。

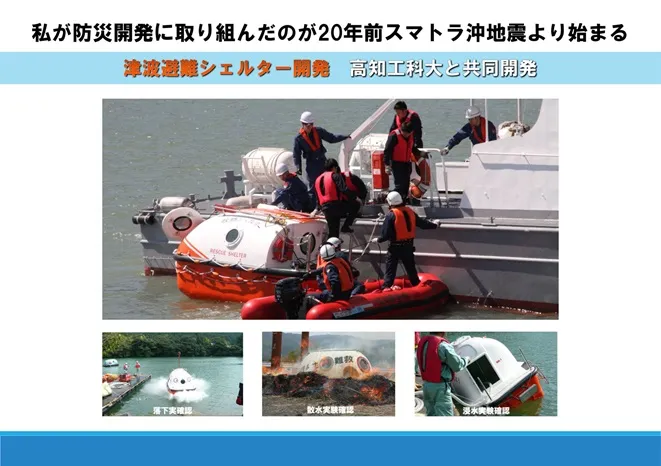

高知丸高では、外国人技術者の採用・育成にも積極的に取り組んでおり、近年では訓練所に外国人向けの講習を実施する事業も推進。国内外を問わず「人」を強化する明確な方針を打ち出している。訓練所を卒業した人々は、同社で雇用する予定であり、宿舎や生活面、研修制度も充実化することで徹底したサポートを心掛ける。高野会長は、「少子高齢化に伴い技術者が減少の一途を辿る状況だが、今後も日本の防災・減災力を強化するために、何が最善策かを自分と向き合い進めていく」と並々ならぬ意気込みを見せる。津波避難シェルターや水陸両用油圧ショベルなど、多くの防災製品の開発も手掛けてきた。これらのアイデアは、全て高野会長自身が「誰よりも見てきた」と誇る実際の現場から生まれたものだ。87歳になった今も最前線に立ち、『災害に強い高知県』の造成への思いを募らせる。

高知丸高および高野会長が、次はどのような一手を決断するか。我々は定点的な取材を続けていく。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 記者 川村 智子

新卒で入社した建設コンサルタントで、農地における経済効果の算定やBCP策定などに従事。

建設業の動向や他社の取り組みなどに興味を持ち、建通新聞社では都庁と23区を担当する。

在籍時は、各行政の特徴や課題に関する情報発信に携わる。2024年よりクラフトバンクに参画。

記者として企画立案や取材執筆などを手掛けている。