建設新3K「稼げる・カッコいい・結構モテる」を大真面目にデータで検証する

更新日:2025/6/2

「参加している建設会社の人達が、少しでも明るくなる話をしてほしい」

「採用難なので、若い人たちにきちんと建設業の魅力をどう伝えるか」

筆者は全国の建設会社の安全大会講師を務めていますが、今回このような依頼を受けました。

「建設業の魅力」では国土交通省が建設新3K「給与・休暇・希望」を掲げていますが、筆者はクラフトバンクの前身の内装工事会社の創業者が提唱していた新3K「稼げる・カッコいい・結構モテる」の方が業界の「ノリ」にあっていて好きです。

今回は「給料」「職業別婚姻率」などのデータをもとに大真面目に「稼げる・カッコいい・結構モテる」を検証します。

「建設業就業者は既婚者が多く、子だくさんで少子化に貢献」なども検証します。

▼目次

稼げる:公務員と銀行員の給料は下がり、建設業就業者の給料は上昇している

筆者の周囲で「銀行員から建設会社への転職」がかなり増えています。

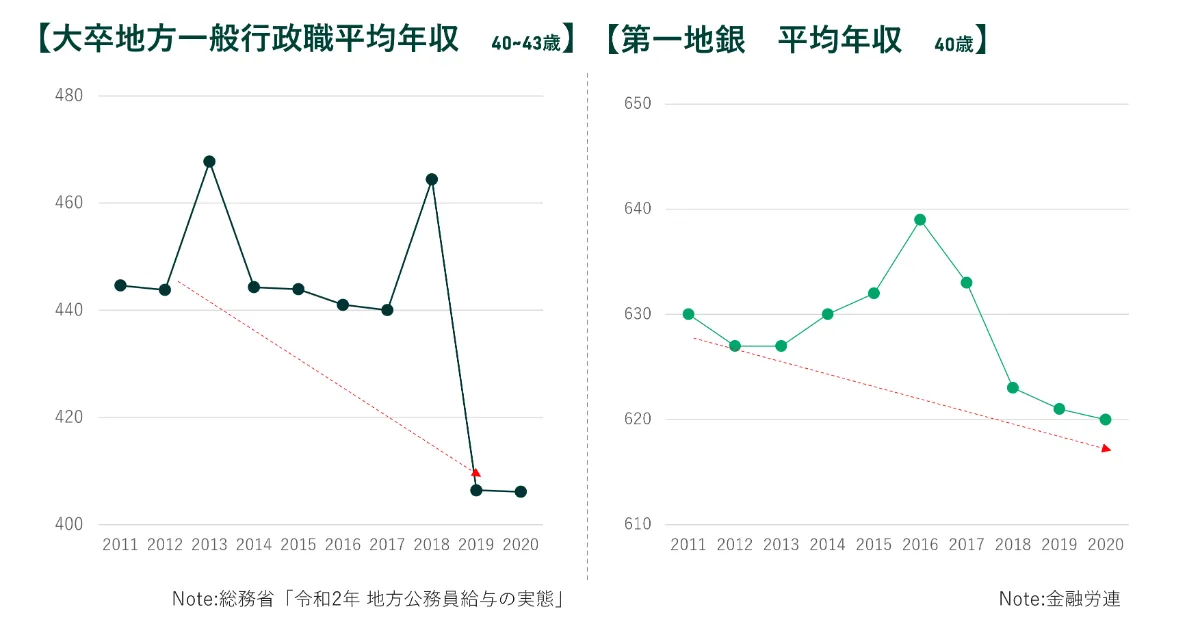

かつて地方を中心に「結婚相手に選ぶなら男性は公務員か銀行員」と言われました。

「結婚したい男性の職業ランキング」で上位の「公務員」「銀行員」ですが、下の図のように残念ながら「大卒地方行政職」「第一地銀」の年収は、この10年で減少しています。

この話を講演でしたところ、「銀行員から建設会社に転職した」方から共感の声をいただきました。融資先で大型倒産があるとその引当損失で銀行員の給料に影響が出る(賞与大幅減など)、そして民間の水準が公務員に波及するそうです。

また、大学昼間部の学生の49.6%が奨学金を受給していますので、「奨学金で大学に行って公務員になっても、給料が下がり、先のことが見通しにくく、結婚をちゅうちょする」実態があると考えられます。

そもそも統廃合で銀行と自治体の数が減る中、若い世代を中心に、「結婚相手の職業」の評価はどんどん変わっていくでしょう。

参考:https://financial-field.com/income/entry-125971

http://www.kinyu-roren.jp/siryou.html

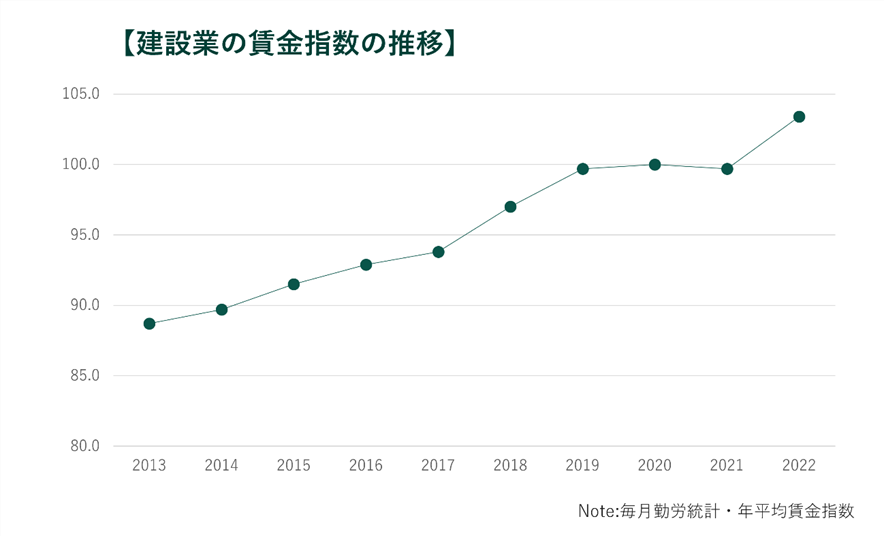

「公務員」「銀行員」に対して、建設業界はどうでしょうか?

下図のグラフように建設業就業者(5名以上の事業者に勤務する人で、一人親方除く)の年収は「職人不足」もあって上昇し続けています。下図のグラフは中小から大手までを含めた年収の統計ですが、社員数10~99人の中小企業でも、建設業の年収はサービス業、製造業、運送業などの他の産業平均よりも高いことが分かっています。

ただし、他産業よりも休みが少ないなどの労働環境の問題は抱えているほか、一人親方に関しては「生活保護レベルの賃金水準」の方がいることや「東海より関西は安い」などの地域間格差の問題があります。

(詳しくは「職人の給料をデータで検証する」をご覧ください)

会社員は「役職定年」があり、55~60歳で年収が大きく下がることが多いですが、職人の世界は統計上、55~60歳になっても年収が下がりにくいことが分かっています。

この「安定して長く稼げる」ことが、建設業の魅力の1つです。

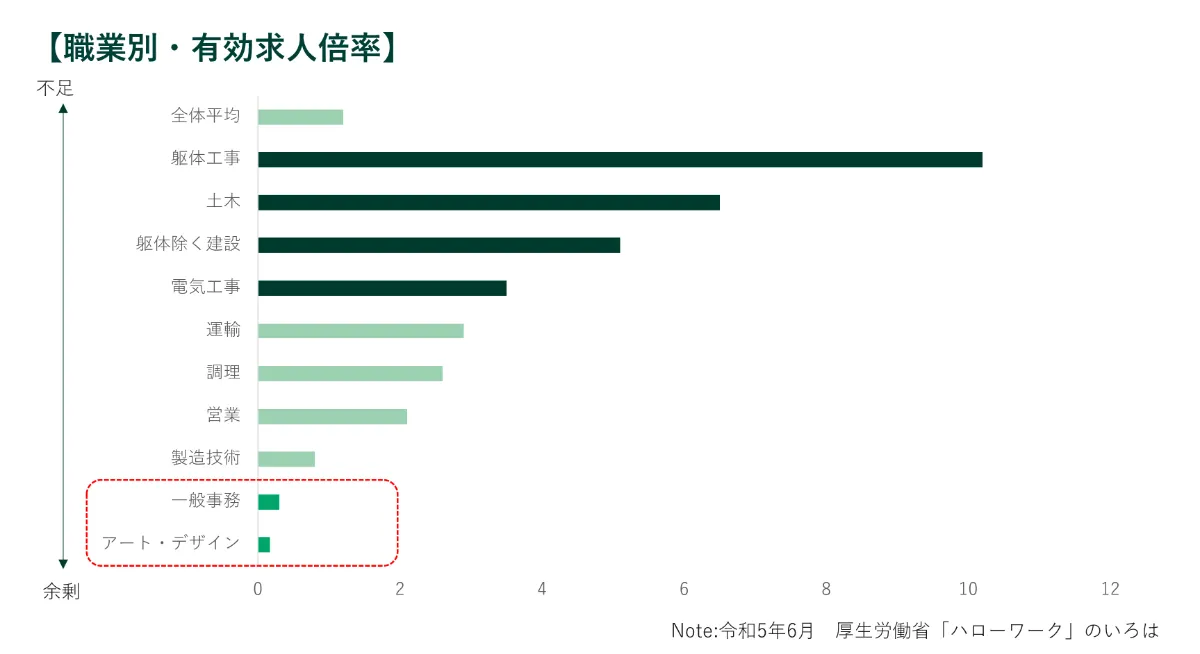

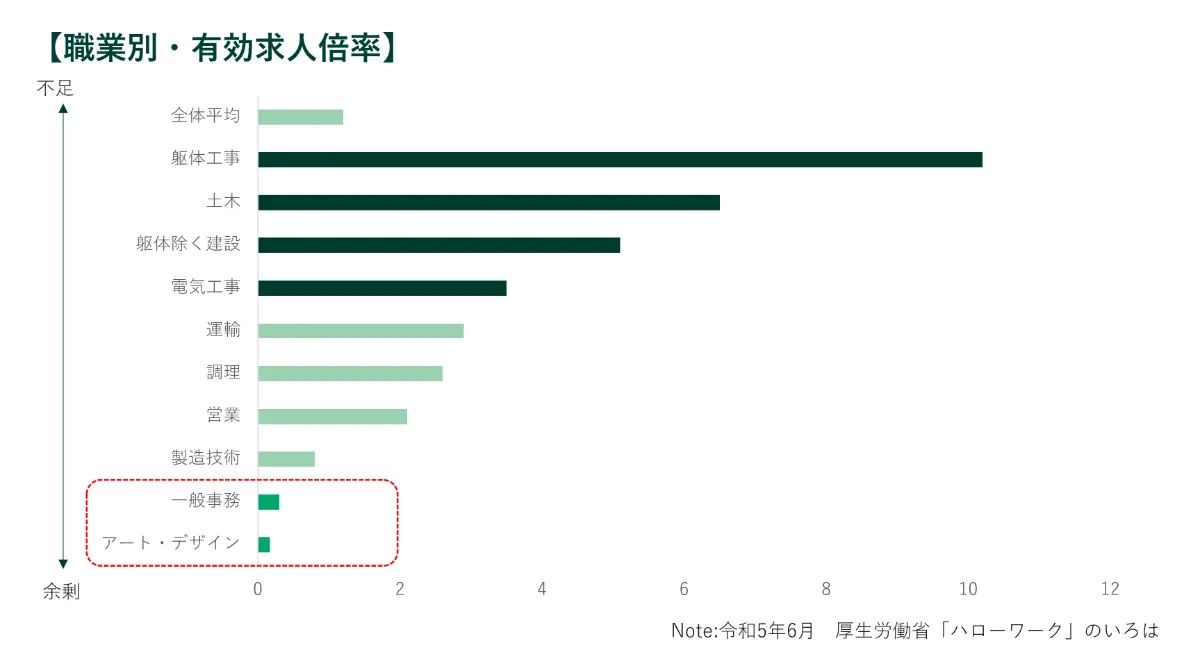

AI(人工知能)の技術進歩で「一般事務職」の価値はすでに米国では下がっています。

日本の有効求人倍率をみても「一般事務職」の倍率が極端に低い(市場で余っている)ことが分かります。

どんなにテクノロジーが発達しても代わりが利かない「職人」の価値は今後も上がっていくことでしょう。既に米国ではAIなどの最新技術を活用した「年収1千万円大工」が数万人いるとされています(もちろん日本と米国で物価は違いますが)。

日本は米国と比較して事務職が多く、技術職、専門職が少ないとされていますが、徐々に技術革新で事務職の比率は下がっていくでしょう。

参考:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050keizai/pdf/00403_00.pdf

経済産業省 労働市場の構造変化と課題(2019年)

銀行や地方自治体は統廃合で減っていきますが、災害の多い日本で建設投資は一定維持され、「底堅い」業種となっています。2012年から建設投資は微増を続けています。

直近では郊外の物流倉庫、熊本の半導体工場、防衛予算増加による自衛隊基地増設など大型プロジェクトが続いています。

事務職(ホワイトカラー)の価値が見直される中、年収が高く、需要が安定している建設業就業者はもっと注目されてもいいはずですが、残念ながら現実はそうはなっていません。

課題として「労働環境」があります。

稼げるけど…:労働環境の課題は多い

「職人の給料をデータで検証する」でも触れましたが、建設業の「職人不足」の要因は給料よりも「労働環境」が大きいのです。

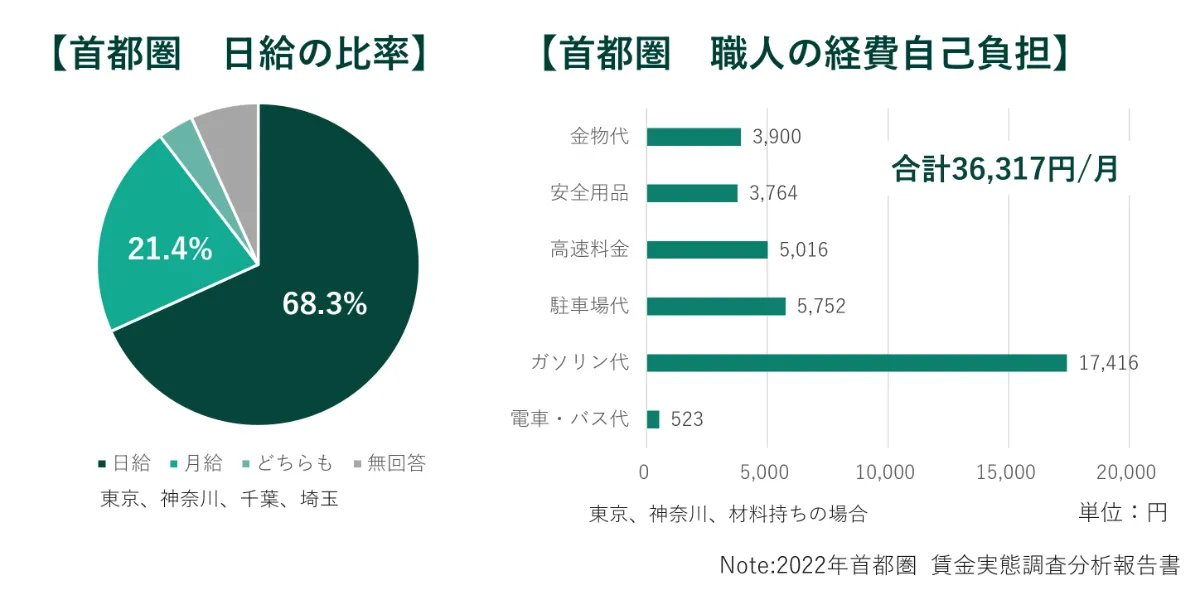

首都圏の職人約1万人を調査した「首都圏 賃金実態調査分析報告書2022年」によれば、

- 4週4休以下で働く職人の比率:33%

- 日給月給で働く職人の比率:68%

- 交通費やヘルメット代などの自己負担:月平均3.6万円

といった労働環境の問題が明らかになっています。

国土交通省の調査では「日給月給をはじめとする不安定な給与制度」「休みの少なさ」「移動の多さ」が「若者が建設会社を辞める理由」であることが分かっています。

それでも、多くの建設会社とその経営者は「若者の就業意識が低い」「俺たちの時代は大変だった」で片づけてしまっています。

そもそも建設投資が増えながら建設業就業者数が減っていますので、今の若手は「10年前より多くの仕事をこなして」います。様々な法改正で法定書類も増えています。

建設業経営者の平均年齢は60歳ですが、60歳の経営者が仕事を覚えた時代(1980~90年代)と、今の2023年では全く環境も法律も違うのです。

また、せっかく建設業界を選んで入社してくれても「紙の帳票を手書きさせるために移動・出社させる」などのアナログな仕事の仕方に嫌気がさして、退職してしまう社員も多いため、業務のデジタル化も必須です。

この後の「カッコいい」とも関連しますが、昭和スタイルの「職人に必要以上の紙を書かせる工事会社」はカッコいいでしょうか? 若者にどう見えるでしょうか? デジタル化が先行する他業界と比較してどうでしょうか?

「職人不足」が叫ばれ「職人がいなくて仕事を断っている」会社も多いのですが、実は本気で労働環境を改善し、「職人不足」の対策をする会社は多くありません。

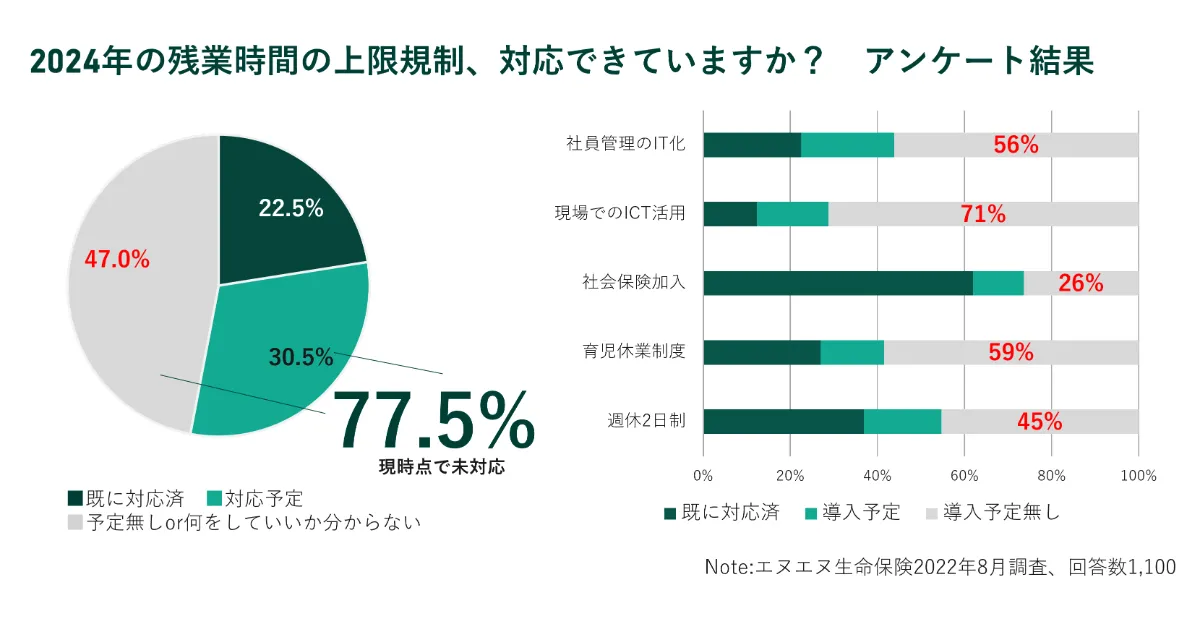

「職人不足」対策として今特に業界全体で議論になっているのが「2024年問題」(2024年4月から始まる時間外労働の上限規制)です。

この「2024年問題」に関する民間の生保会社の調査では、2022年8月時点で77%の工事会社が未対策、47%が「対策予定無しor何をしていいか分からない」と回答しています。

後述しますが「建設職人は既婚者多く子だくさん」なので、労働環境を改善して「男性も早く帰れる」環境を作ることは重要です。

中小企業庁のアンケートでも、建設業のIT化が進まない背景の大半は「IT理解力の問題」「部門間の仲が悪い」などの「人の問題」で「お金」が原因という回答は1割でした。

「職人不足だけど、人にはお金を使わない」会社が多いことが「職人不足」を招いているのです。

カッコいい:災害復旧という社会貢献~江戸時代は花形職業

筆者は東日本大震災で被災しています。震災後の街の復旧を担ったのは自衛隊と地場ゼネコンをはじめとする建設業の方々です。まさに社会貢献であり、その姿は「カッコいい」はずです。しかし、ゼネコン系の業界団体でも今年度からようやく情報発信の分科会が始まったところで、もっと早く取り組んでいればという思いです。

残念ながら建設業は有料人材紹介が法的に制約されているなど、そもそも法律面で他の業界よりも「職人不足」が起きやすい課題を抱えています。ですから、よりPR、情報発信が重要なのですが、残念ながら建設業は「PRがへたくそ」と言わざるを得ません。(筆者がSNSで発信を続ける理由でもあります)

災害復旧の話とも重なりますが、江戸時代、大工は花形職業でした。特に大工を統率する「棟梁(とうりょう)」は尊敬の対象でした。災害の多い江戸で、復旧を担う大工が重要であることを社会が認識していたのです。大工たちも「誇り」を持って働いていたのでしょう。

そこから明治、昭和、平成を経て、残念ながら建設業は「花形」とは言えない位置付けになってしまいました。

その要因は業界の問題と社会の問題の二つがあります。

業界の問題は先述の労働環境やお金はあるのに人に投資しない文化、デジタル化の遅れ、PRが下手などです。

社会の問題はこの後の「結構モテる」で書きますが、「少子化に貢献し、底堅い建設業よりも、不安定なクリエーターになりたがる」職業観が大きいと筆者は考えます。

結構モテる:建設業は経営者や事務職より既婚者が多い上に、少子化に貢献

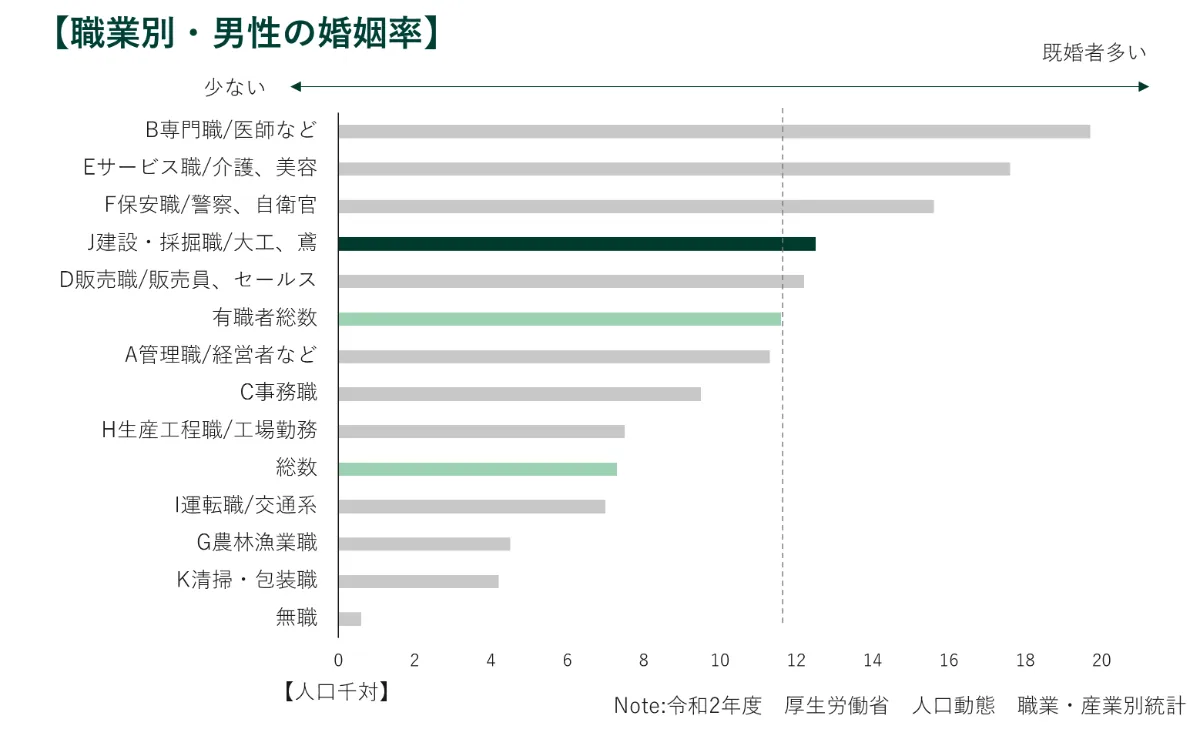

「職業別婚姻率」という統計があります。

各職業の人口当たりどれだけ婚姻数が発生しているかを厚生労働省が調査したものです。(人口動態 職業・産業別統計)

建設業は8割強が男性なので、男性の「婚姻率」を見ると建設業は経営者や事務職よりも婚姻率が高いが多いことが分かります。(医師や弁護士、自衛官には負けますが)

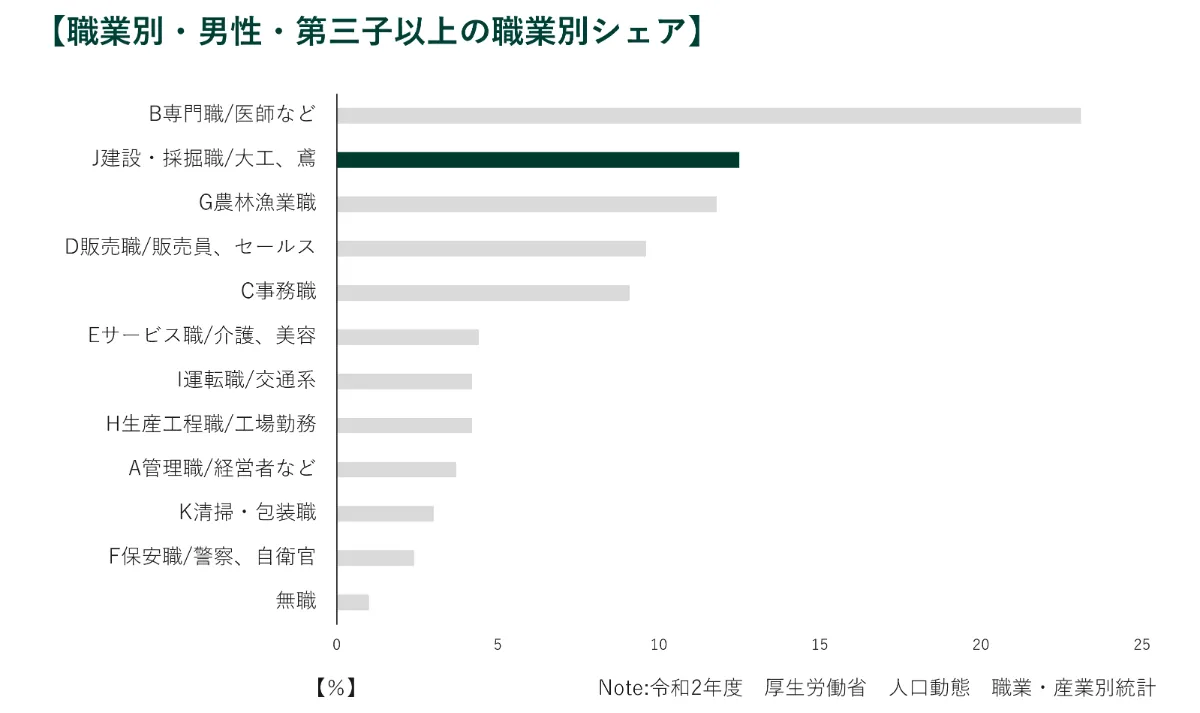

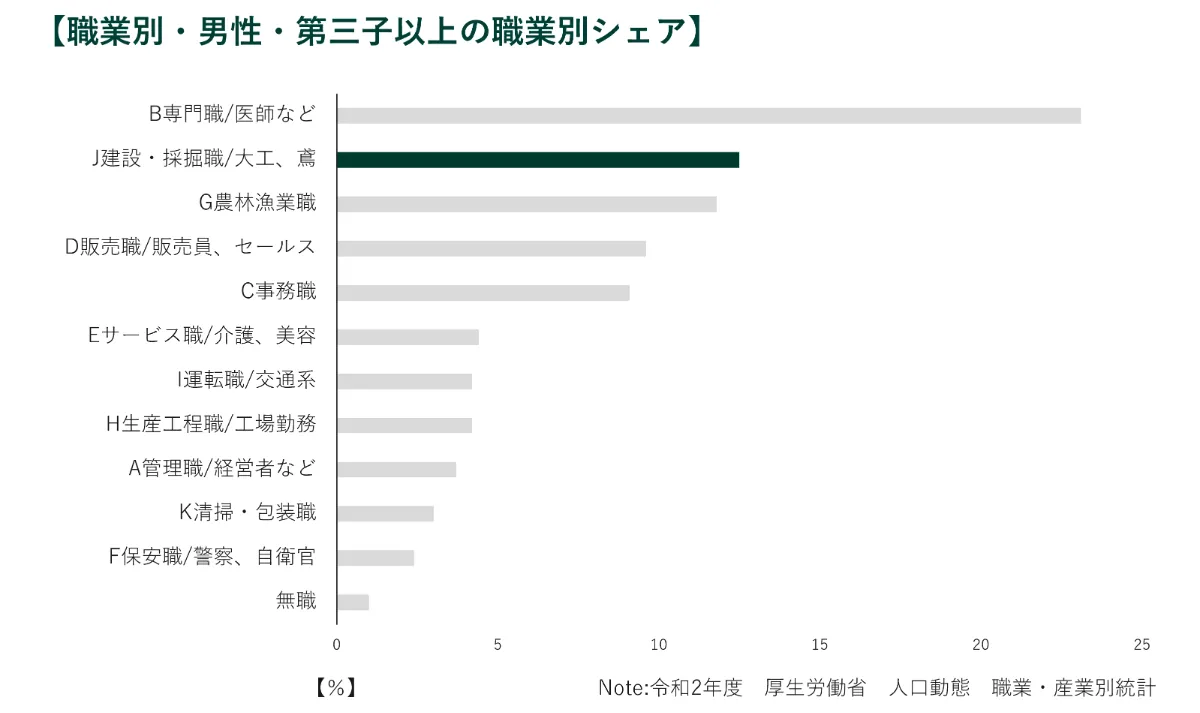

同じ厚労省統計には職業別の出生数もあり、建設業の男性は出生数が比較的多く、第三子以上がいる確率が他の業種よりも高いです。(日本中の第三子以上の子供の12.5%はお父さんが建設関係、ということになりますので、第三子以上が生まれた時に補助金を出す制度が始まれば、建設業のお父さんにお金が流れます)

要因として建設業は他の職業よりも結婚する年齢が3歳近く若いことが考えられます。

建設業は既婚者が多く、結婚が早く、子だくさんで「少子化貢献」をしていると言えます。(ただ、離婚率は他業界より若干高いです。)この話を講演でしたところ、かなり実感と近いという声が上がり、結婚2回、子供が5人いる!という社長さんがいらっしゃいました。

その点、もう少し建設業界は評価されてもいいのですが、なぜかあまり分析されていません。

なお、「モテる」例として「結婚相手として人気の男性の職業」を挙げていますが、筆者は女性にも建設業界を選んでほしいと考えています。(建設業の女性経営者の支援も行っていますし、最近は女性経営者も増えてきたので、その点は素晴らしいことだと思います)

不安定なクリエーター VS 手堅く稼ぎ社会貢献する建設業

先ほどの有効求人倍率が最も低いのは、「アート・デザイン」でした。

クリエイティブ系の求人は人気ですが、先ほどの「婚姻率」のデータから算出された「職業別生涯未婚率」を見ると、クリエイティブ系職業の生涯未婚率は男女とも高いです。

激務に加え、収入が不安定なため、と言われています。

小中学生男子の「将来なりたい職業ランキング」の上位は「ユーチューバー」「クリエーター」「アスリート」ですが、残念ながらクリエイティブとスポーツの世界の競争は厳しく、「稼げる」人は一握りです。

統計から分かる現状の社会の「職業観」は「不安定なクリエーターになりたい人は多いが、手堅い建設会社に入りたい人は少ない」と言えます。

しかし実態は、先ほどの婚姻率のデータのように、建設会社で働く人たちは災害復旧で社会貢献し、手堅く家庭を築き、少子化に貢献しています。建設業で稼いだお金で趣味を楽しむ人も多いでしょう。

先述のように公務員、銀行員の年収が下がり、奨学金負担も増していますので、ますます「建設会社で働く人たちの少子化貢献」は重要になってきます。

生涯未婚率を男女差で見ると、1990年以降、男性の生涯未婚率の方が女性より常に高く、2020年時点で男性28.3%、女性17.8%です。男女の数は同じなのに、男性の生涯未婚率の方が高いのは、「人生で一回も結婚できない男性」と「人生で二回以上結婚する男性」がいて「時間差一夫多妻」が起きているためです。

お気づきでしょうが、この「二回目の結婚の多い男性の職業」の上位は「管理職」「運転職」「建設職」です。

「クリエーターを目指して生涯一度も結婚できない男性」がいる一方、「人生で二回結婚する(しかも子供が多い)建設会社の男性社長」がいるのが、統計から分かる事実です。(あくまで統計上の事実で、結婚や家族に関する価値観は個人の自由だとは筆者は思います)

「くさくて汚い」と言われて

筆者の家業は中小の塗装業だったので「お前の親父の会社の社員はくさくて汚い」「不良の集まり」と周囲に言われ、劣等感を抱えて幼少期を過ごしてきました。大手企業のサラリーマン家庭の友人たちと違い、両親の勤務先を言うのが恥ずかしかったのを覚えています。

さらに家業の倒産を経験する中で、建設業のドロドロした「負の面」に関わらざるを得ない環境で育ちました。

しかし、東日本大震災をはじめとする災害復旧に従事する建設会社の方々や、優秀な建設会社の経営者と関わる中で、「まだこの業界も捨てたもんじゃないな」「”花形”でなくなった理由をちゃんと検証しよう」と思い、現在に至っています。建設業の「負の遺産」を背負った自分だからこそ、次の世代に何ができるかを考えています。

「職人不足」「相次ぐ災害」「少子化」などの社会変化により「職人」の価値は見直されつつあります。PRや労働環境などの問題を乗り越えた先に「稼げる」だけでなく、「カッコいい・結構モテる」建設業があると筆者は信じています。

なお、筆者は「職人不足」の具体策として、「アスリートのセカンドキャリアとしての建設業」の観点でアスリートと建設会社をつなぐ取り組みに着手しています。時間はかかりますが、「一握りの天才になれなかった99%の人たち」が建設業界で活躍してくれることは、大きな業界への貢献だと考えています。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演