建設業の職人不足の原因と影響について”きちんと”データと事例に基づいてまとめました

更新日:2025/6/2

「建設業の職人不足が深刻だ」

「人手不足で工期が遅延しているし、受注も断らなくては」

建設業に関わっていると「職人不足」「人手不足」について大手から中小まで毎日のように聞きます。しかし、具体的に課題を聞いてみると、「社員の採用難」の話と「協力会社が見つからない話」が混在し、さらに「若手の職業意識が低い」などの「感覚論」も混ざっているなど、実は意外と整理されていない会社が多いです。課題が整理されていなければ、課題は解決しません。

筆者の所属企業は全国2.6万社(2023年1月時点)が登録する工事マッチング事業や建設業の採用支援業を展開しているため、全国の「職人不足」についてデータと実例に基づいて日々検証をしています。今回は「職人不足」の原因や影響について”きちんと”まとめました。

▼目次

職人不足の定義:社内人材と協力会社の2種類

建設業の職人不足には上記の図の通り

「社内の人材の採用・定着」

「協力会社の不足」の2種類があります。

さらに要因別に分けると、

- 受注増、新規エリア展開などの「前向き」要因

- 3月などの繁忙期に生じる「季節」要因

- 高齢化、人材流出、廃業などによる「後ろ向き」要因

の3種類があります。

よく「人材採用」の問題と「協力会社」の問題が混同されがちです。また、要因によって対策は変わります。

この記事では「社内人材の不足」「協力会社の不足」の2点を「職人不足」と定義します。

職人不足の影響:売上機会の逸失、原価上昇、既存人材の離職

職人不足によって生じる影響は

- 受注を断ることによって生じる売上機会の逸失

- 工期の遅延等によって生じる原価の上昇(品質トラブル含む)

- 既存の人材の業務にしわ寄せが行き、結果、離職が進む

この3点です。

一見、当たり前のことですが、「売上に影響する」ことは案外、議論されていない会社が多いです。売上というと「営業」に目が行きがちですが、建設業の場合、「施工力(社内人材と協力会社を併せた総合的な力)」が受注に関係します。元請の場合、協力会社の数以上に売上は増えません。

竹中工務店の佐々木社長は2023年の年始インタビューで「職人不足要因で受注を抑制せざるを得ない」と発言されています。

また、建設業最大のコストは協力会社への外注費(業界平均で売上の約4割)です。職人不足は工期遅延や品質トラブル等につながり、結果、原価アップになります。発注者の場合、施工管理担当の段取りなどの発注側の「発注スキル」でコストが大きく変わることも当総研のデータで検証されています。

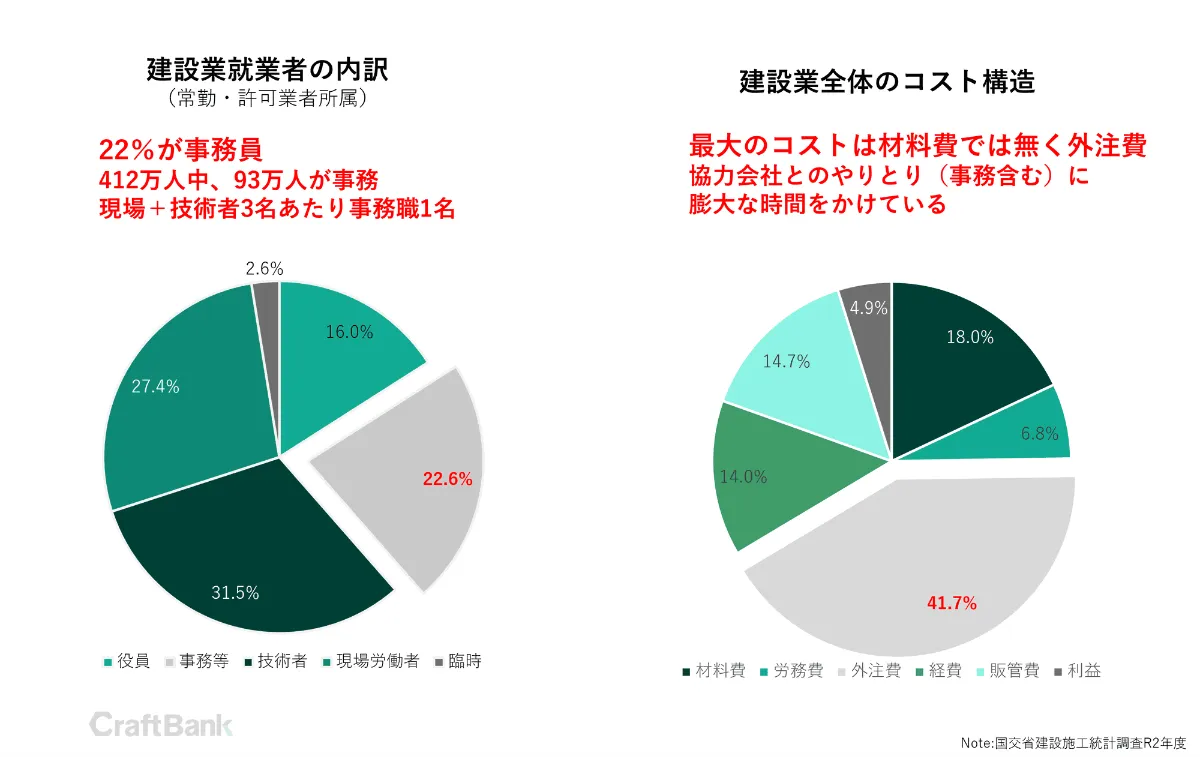

「協力会社探しで電話をかけまくる」など既存の人材の長時間労働にもつながります。建設業は「職人3人に1人」と言われるほど事務コストが高く、全体に占める事務員の比率も高いのです。この事務員の時間の多くは協力会社とのやり取りに割かれています。

資材高騰で倒産も増加する建設業で職人不足によるコスト増は避けなくてはなりません。

職人不足は現場任せでは済まない、業績に直結する経営問題であり、投資が必要なのです。

また、建設業は「大量の事務員」を必要とする産業なので、「事務員も含めた建設業就業者の確保」が出来ないことを「人手不足」、その中でも技術者や現場労働者を確保できないことを「職人不足」と定義する方が正確です。(多くは混同して議論されていますが)

職人不足の原因:建設投資が増えながら、就業者数が減っている(総量)+高齢化+地域と時期の偏在

- 総量 :建設投資が減らない中、就業者数は減っている

- 高齢化:6人に1人が65歳以上

- 偏在 :若手を中心に人材が都市部に集中+受注が3月に集中

よく「総量」の議論はされていますが、「高齢化」「偏在」の議論は不足しています。

総量に関してはよく言われている通り、建設投資は高水準が維持されていますが、建設業就業者は減り、さらに高齢化が進んでいます。高卒新卒者の定着率が低い、他業界への若手の流出等が要因です。

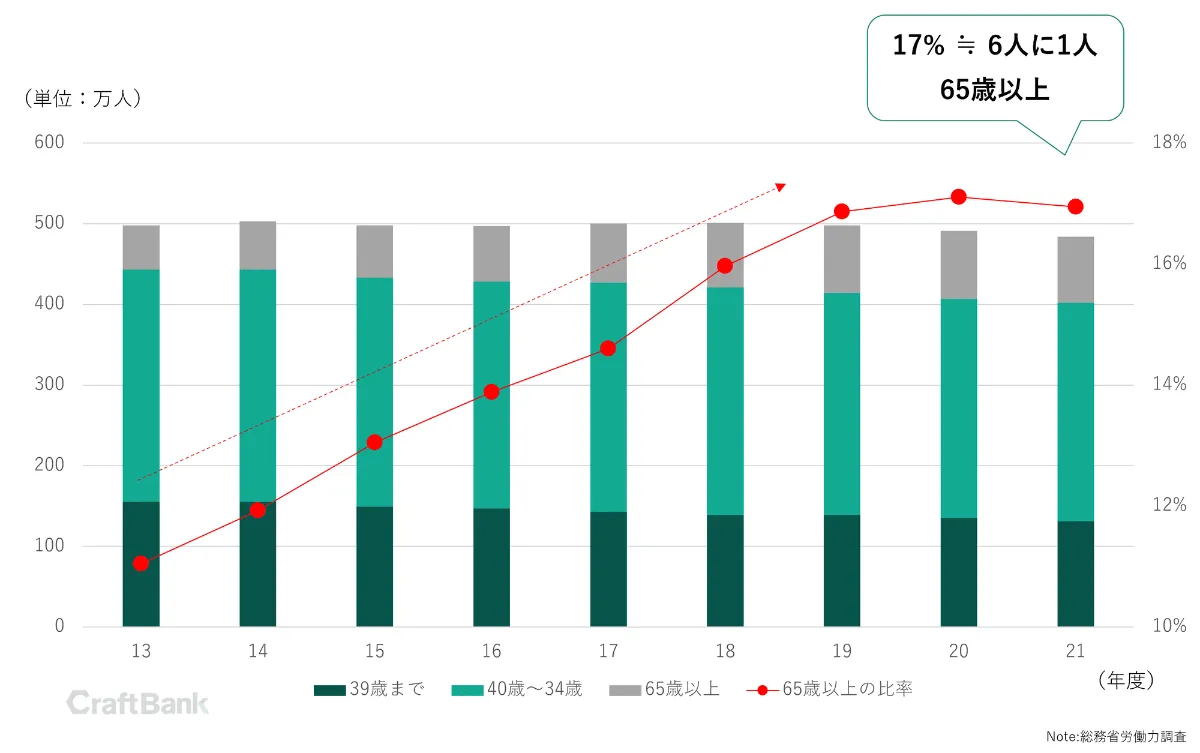

「※建設業就業者数と65歳以上の比率の推移」

高齢化は深刻で、2021年度時点で既に就業者の6人に1人が65歳以上です。一人親方に至っては4人に1人が65歳以上です。2023年にインボイス制度が導入されることで、一人親方の約1割が引退を検討しているそうです。高齢一人親方に頼る会社は2023年から職人不足が深刻化するでしょう。

また、地域と時期の偏在も職人不足の背景にあります。

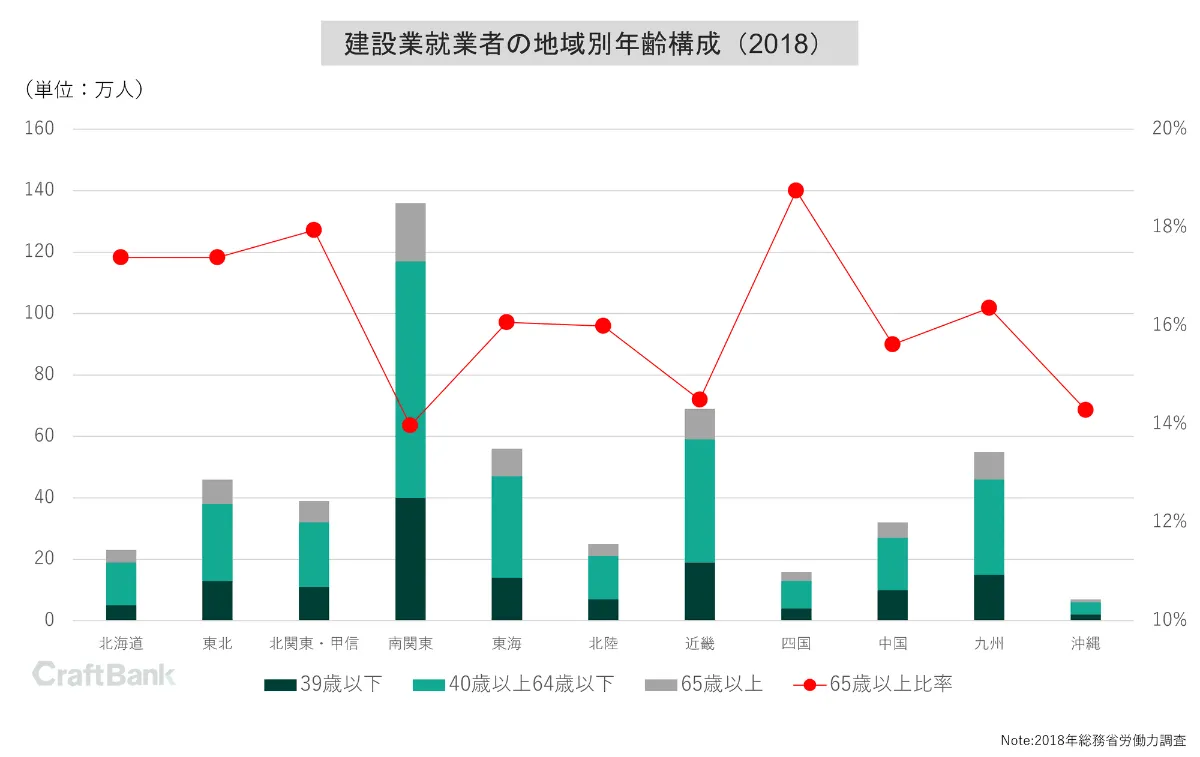

建設業就業者の「65歳以上」の比率は東京、大阪、名古屋などの三大都市圏を離れるほど高くなっていき,、北関東・甲信、四国は特に高齢化がこの10年で進んでいます。(10年前はここまで若手が都市部に集中していなかった)

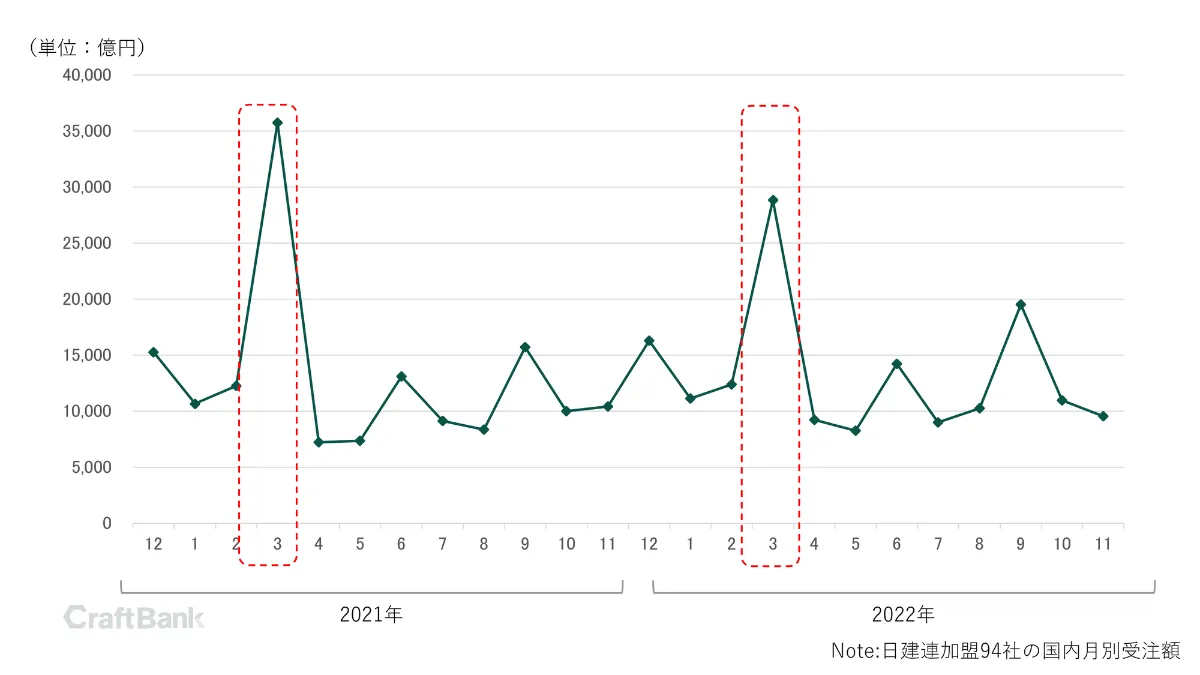

また、建設業の受注は3の倍数の月に極端に集中します(年間受注の2割が3月1ヶ月に集中)。都市部ほどこの傾向は顕著です。そのため、繁忙期に極端な職人不足が起きるのです。繁忙期には大手企業でさえ残業して「タウンページ」であらゆる工事会社に電話をかけ、疲弊しているのが建設業の実態です。(繁忙期に監督の書類作成のサポートをする協会もあります)

「※建設業就業者数と65歳以上の比率の推移」

クラフトバンクは工事のマッチング事業を運営しています。2020年に行った調査では「工事会社の手配に困っている」元請が8割だったのに対し、「発注者を探したい」工事会社は7割でした。工事会社側はより良い条件の発注者を探し、クラフトバンクに登録しています。資材価格も最低賃金も上がっているのに、価格の見直しをデータに基づいてしていない発注者も多いです。職人不足は「発注条件のミスマッチ」でも生じているのです。

職人不足をめぐる2つの誤解:人口減と給料が安い

「人口減だから採用出来なくてもしょうがない」

これは誤解です。全産業就業者数は女性を中心に2019年まで7年連続増加(約470万人)しています。不動産、医療福祉、ITなどの産業はこの間、就業者増加、建設業は減少しました。他の産業は女性を中心に就業者が増えたのに、建設業は女性が働きやすい環境の整備が遅れ、就業者数が増えませんでした。採用で他業界に負けたのです。

ただ、建設業は人材紹介、人材派遣の活用が法令上制約されている分、他業界より不利です。その分、SNS等を通じた情報発信を他業界よりも頑張らなくてはいけませんが、SNSアカウント以前にホームページすらない会社が多いのが実情です。

「建設業は給料が安い」

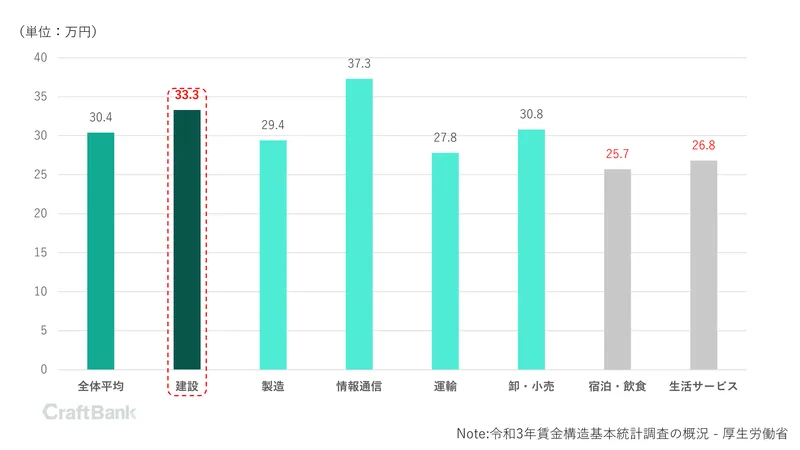

これは正確ではありません。以下の図の通り、建設業の給与水準は全産業平均や飲食・サービス業と比べて高いです。勤続年数も長く、正社員比率も高く、60代でも給与水準が下がりにくい特徴があります。

「※R3年 厚労省賃金構造基本統計・業種別給与(残業代や手当除く)」

しかし、休日数が少なく「拘束時間が長い割に給与水準が十分で無い」のが「建設業の法人」の正確な実態になります。(社会保険料や道具代を職人個人に負担させているケースや日給月給で不安定な会社もありますが…)

拘束時間の長さは「紙と電話とホワイトボード」のアナログ業務を続けて直行直帰できないためでもあります。

ただし、この厚労省統計は常勤雇用者数5名以上の法人に関するものなので、建設業就業者の1割強を占める一人親方(50万人以上)等はカウントされていません。

残念ながら「都内一人親方の1/3は生活保護受給者以下の給与水準」という論文もあります。「建設業の給与水準は高いが、それは法人に勤務する人の場合」というのがより正確です。職人に安易な独立を勧めないことも重要かもしれません。

2024年問題=職人不足に業界が向き合うタイミング

「※残業時間の上限規制に関する民間調査(2022年8月時点)」

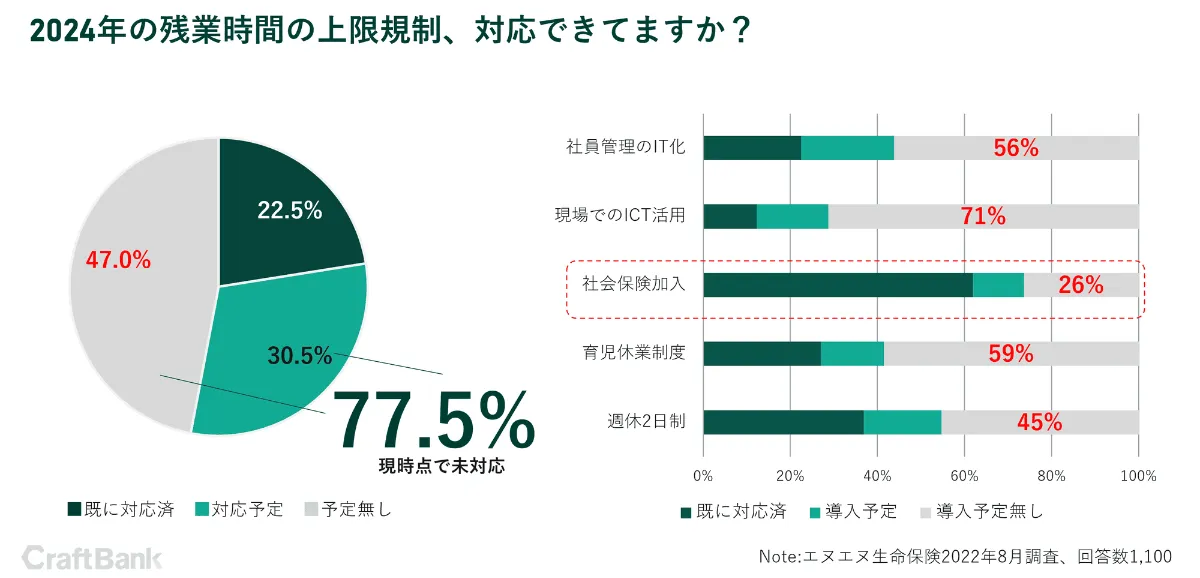

上記の図は、2024年から始まる残業時間の上限規制(2024年問題)に向けた生命保険会社の調査結果です(2022年8月)。2024年問題に対応できていない会社が約8割、47%は対策予定無しです。

また、社会保険は26%、週休2日制は45%の会社が「加入予定無し」と回答しています。社員管理のIT化やICT活用も「予定無し」の企業の比率が高く、職人不足の中で社会保険に入る、デジタル化して効率化する予定も無い企業が多いことが分かります。

自前主義をやめて、職人不足を解決→差別化

先程のデータから、「働き方改革」対策を出来ている会社は貴重であり、十分差別化になる、ともいえるでしょう。実際にクラフトバンク会員でも職人不足問題を解決できた会社が「売上前年比1.3~1.5倍」くらいのペースで大きく業績を伸ばしています。伸びる会社とそうでない会社の二極化が加速しています。

建設業の職人不足の問題はクラフトバンクなどのDX支援会社、社会保険労務士などの専門家や、書類作成代行サービス(アウトソース)の力も借りないと進みません。「自前主義にならず社外の力をうまく活用できるか」がポイントです。

クラフトバンクではゼネコン、ハウスメーカーなどの採用支援、職人不足をテーマにしたイベント(発注者と工事会社が直接名刺交換できる職人酒場®)、セミナーも多数開催していますので、是非お申込み、お問い合わせください。職人不足をテーマにしたゼネコン安全大会等での講演や学校法人との連携も承っておりますほか、出向による建設会社との人事交流も行っています。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップ・クラフトバンク株式会社に入社。

2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。

テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演