2024年建設業界動向予測 ~ “四重苦”による倒産増加から業界再編へ

更新日:2025/4/17

-

足元で倒産が増えているが、2024年、倒産はさらに増えるのか?

-

2024年問題と人手不足でなぜ工事会社は倒産するのか?

-

2024年、建設業界の景気はどうなるのか?

毎年の人気企画「建設業界動向予測」です。

2024年は建設業界にとって一つの転換点になる1年ですので、例年より情報を充実させています。

2024年の建設業界はどうなるのか? 結論から申し上げると

【2024年はどうなる?】

-

“四重苦”により2024年3~4月に倒産件数大幅増

-

有資格者の転職は建設業許可の取り消しに繋がる → 転職倒産

-

建設業の人手不足は転職で人材が都市部、大手に流れて起きている

-

倉庫、工場などの建設投資は活発化 → 残存者利益で成長する会社も

-

2024年問題と人手不足をM&Aによる人材獲得で乗り切る会社増

-

人材、特に施工管理・職人争奪戦を制した会社が生き残る

【今できる対策】

-

元請:協力会社の経営相談、採用支援などの対策を打たないと売上が減る

-

協力会社:「建設業は元請から倒産する」ので、職人酒場®で取引先を増やし、クラフトバンクオフィスで試算表早期化と案件別採算管理を

-

二次請け→一次請けに”昇格”するなど、生き残った会社の未来は明るい

以下、詳しく見ていきます。

▼目次

倒産動向:”四重苦”で2024年3~4月に倒産件数増加見通し

2023年の動向予測で2023年は倒産増加の1年と予測しました。

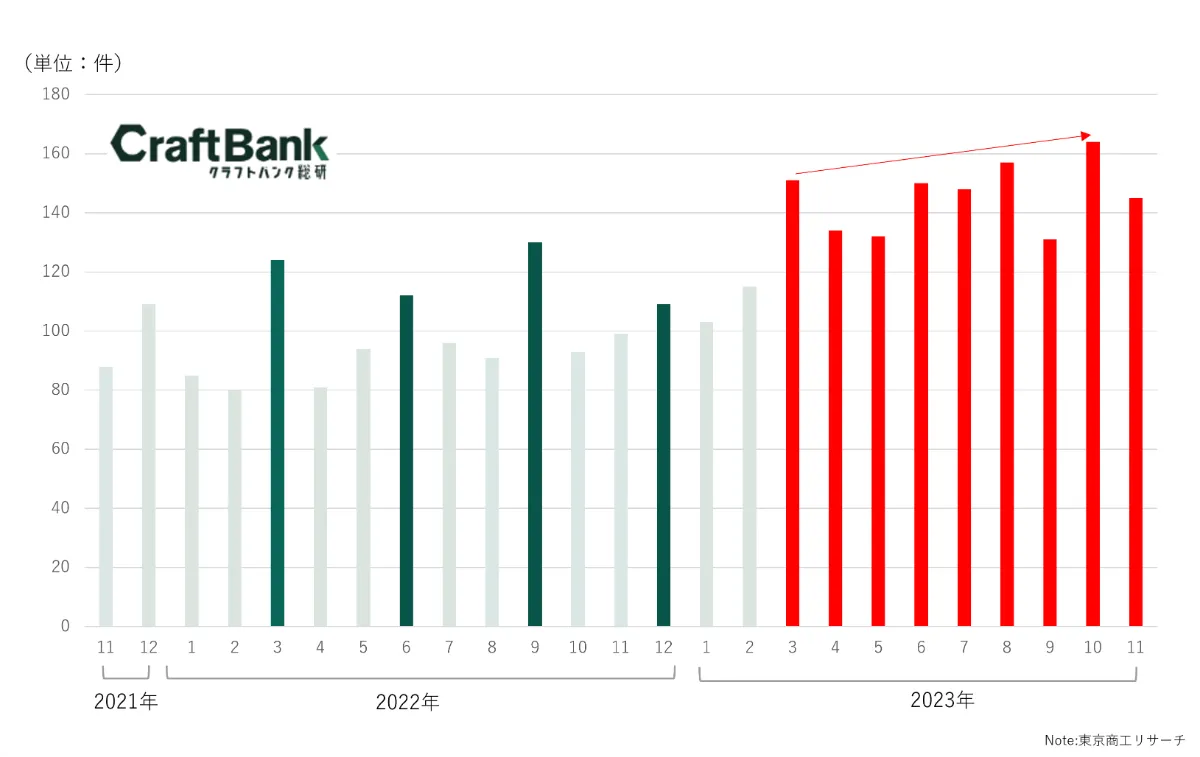

2023年11月時点で建設業の倒産件数は前年同期間比4割増です。一方で建設投資は伸びているいびつな市況です。

例年、建設業の倒産は3、6、9、12月の「3の倍数の月」に増加しますが、2023年は10月などの月でも倒産件数が増加しています。

▼2023年11月までの建設業倒産件数

内訳を見ると元請としての取引がメインの”総合建設業”の件数が多く、「資材高の中、建設業は元請から倒産する」のです。職別、設備などの”下請”は元請倒産のあおりを受け、巻き込まれて倒産します。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198075_1527.html

倒産件数増加の背景には”四重苦”があります。

- 社会保険料負担

- コロナ関連融資(ゼロゼロ融資)の返済開始

- 資材価格上昇

- 人手不足(転職、求人難、人件費増)

【社会保険料とコロナ関連融資】

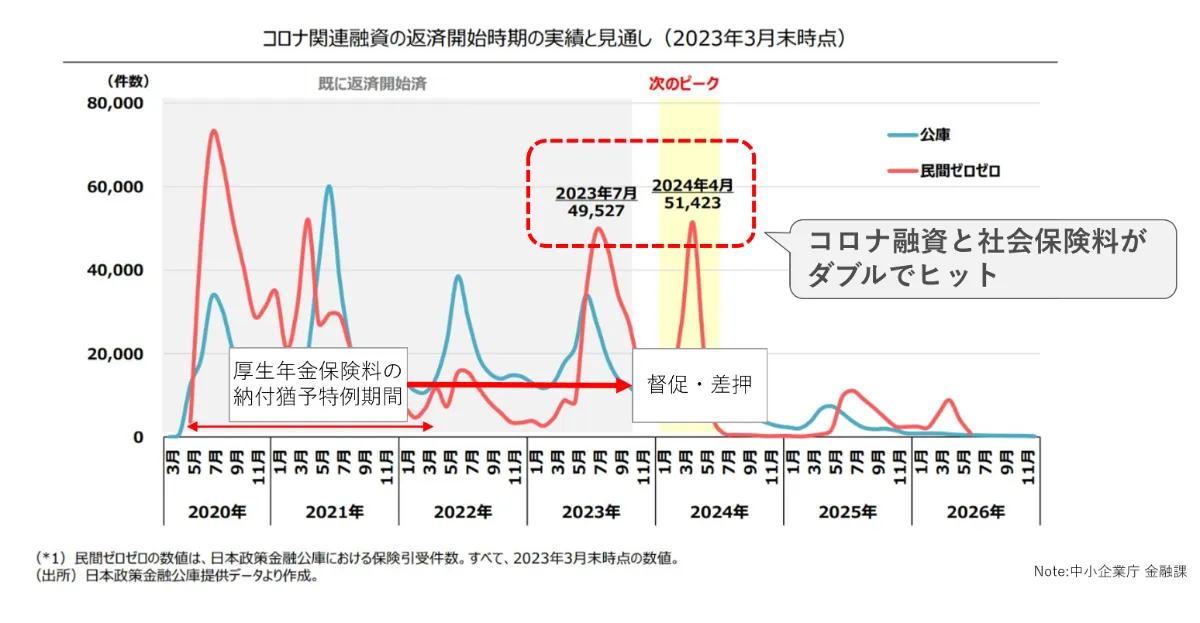

例年3月は建設業の倒産が多い月です。2024年3~4月はさらに社会保険料負担とコロナ関連融資の返済とがダブルで資金繰りに影響し、例年より倒産する企業が増加すると予測されます。コロナ関連融資の返済開始時期のピークは2023年7月と2024年4月です。

コロナ禍では2020年4月、特例措置として「厚生年金保険料の納付猶予特例」が設けられました。コロナ禍の緊急事態では社会保険料納付を延滞してもやむを得ない、という考え方によるものです。2022年2月にこの特例は終了、猶予特例を受けた会社のうち、なお納付困難な場合は猶予制度を延長して適用してきました。

2020年のコロナ禍から3年が経過し、2023年から少しずつ年金機構も「回収モード」に入り始めています。この過去分の社会保険料が払えないことによる「社保倒産」が今、増加しています。社会保険料は赤字の企業でも負担が大きいため、法人税よりも資金繰りに影響しやすいのです。

社会保険料の滞納、破綻の引き金 特例猶予終了で負担に

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC297O30Z20C23A3000000/

社会保険料などの公租公課が払えないことによる倒産のうち、件数第2位が建設業です。(帝国データバンク調べ)

また、コロナ関連融資の返済猶予などの支援を銀行に依頼しても、業法違反、粉飾決算、横領、補助金不正などのコンプライアンス違反で支援を断られるケースも増えています。

「赤字なのにコロナ融資で外車を買っている」経営者が社員からも銀行からも見限られている、と言えるでしょう。

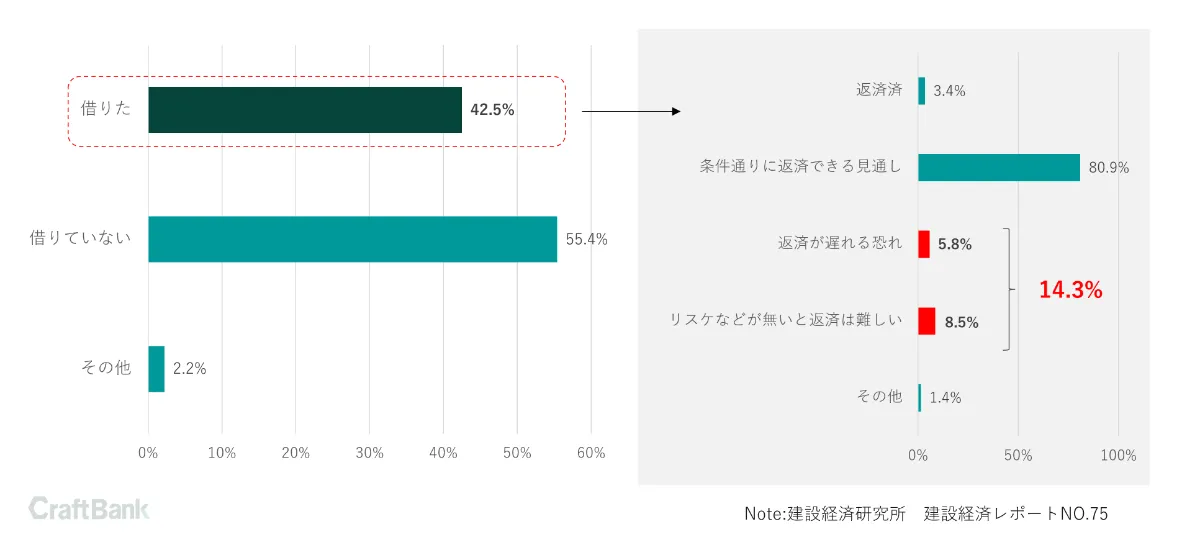

建設経済研究所によれば、コロナ禍で43%の建設会社がゼロゼロ融資(コロナ融資)を借り、そのうち14%(つまり全体の6%)は返済困難とのことです。

他方、2022年8月時点で既に返済が完了している会社もあるなど、二極化が進んでいます。

詳細はこちら↓

建設業のゼロゼロ融資の実態と出口戦略

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/corona-yuushi

【資材高】

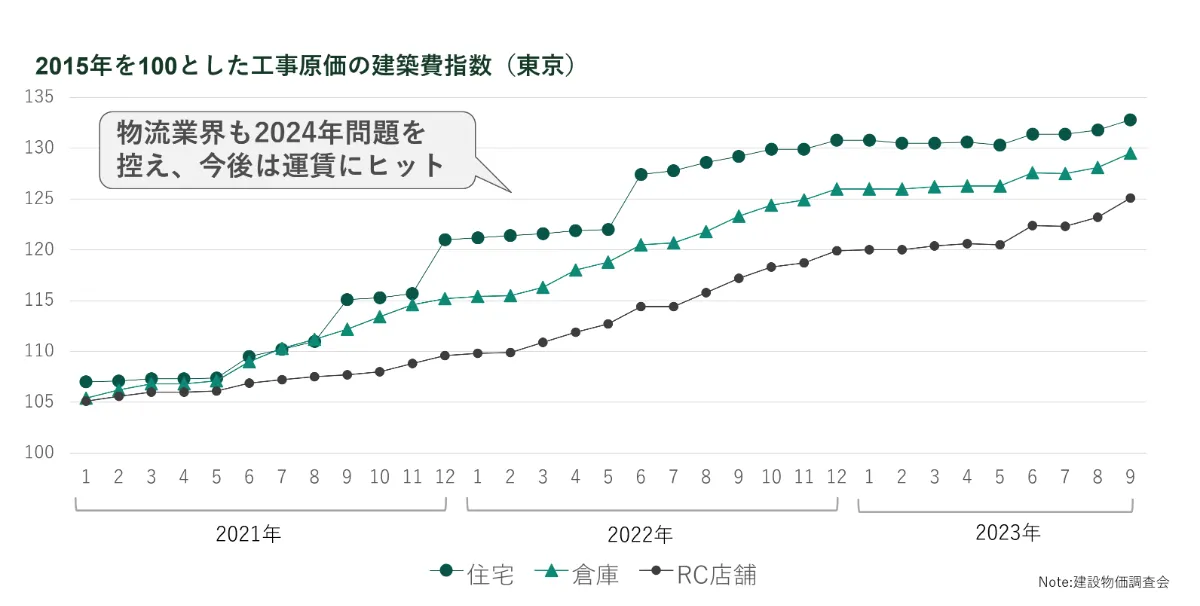

建設物価調査会の調べでは、生コンクリートなどの資材価格は一服しています。

他方で、人手不足を背景に工事現場での労働コストの増加に歯止めがかからないとの分析です。

建築費、人手不足で上昇 資材高は一服(首都圏)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76853320R11C23A2QM8000/

さらに、「2024年問題」が物流業界にも影響し、運賃の値上げ、納期の長期化が見込まれます。建設業だけでなく資材を運ぶドライバーも人手不足なのです。

運賃まで含めると資材コストが下がる見込みは当面ない、と言えるでしょう。

産業資材 迫る2024問題 生コンや鋼材、輸送費転嫁 来春値上げへ動き広がる ゼネコン、反発の可能性

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76125840U3A111C2QM8000/

【人手不足】

筆者も建設業経営者と日々接する中で「人手不足」が話題にならない日はありません。

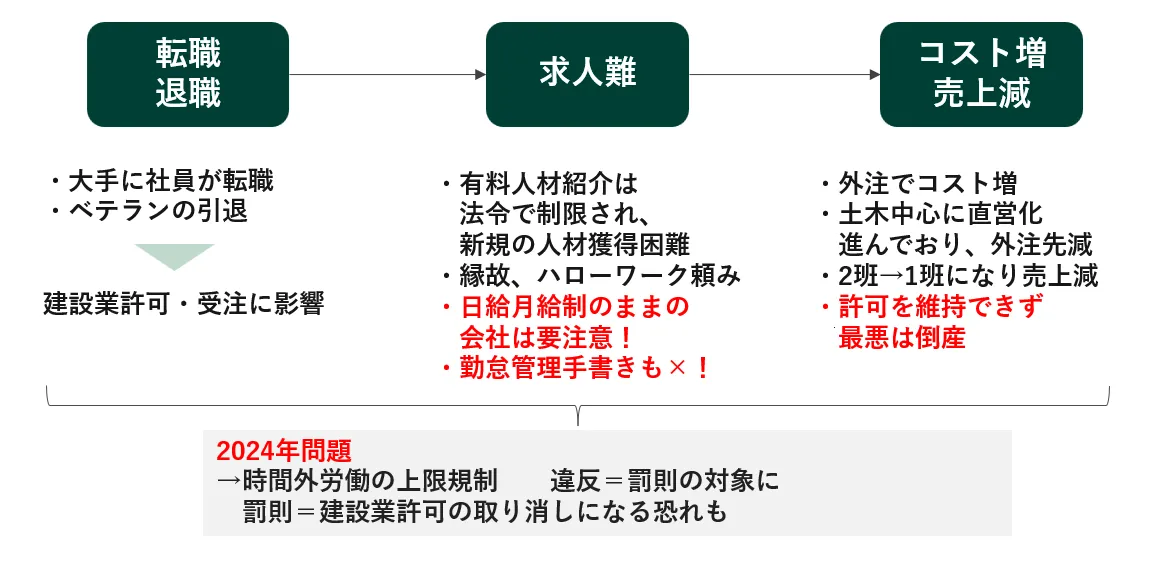

しかし、人手不足が建設業では倒産に直結する背景はあまり理解されていません。

建設業の場合、総額500万円以上の工事を受注するには建設業許可が不可欠です。

建設業許可の維持のためには常勤の有資格者・経験者が必要です(専任技術者)。

さらに工事の内容によっては現場に「監理技術者」「主任技術者」を配置しなくてはなりません。

この有資格者、技術者が他社に転職し、社内に代わりがいなければ、受注が出来なくなります。筆者が実際に施工管理の求人サイトに確認したところ、登録者は2023年急激に増加しています。リクルートの調査では、7〜9月に転職した建設エンジニアで前の職場より給与が10%以上伸びた人の割合は34%。前年同期比で5.2ポイント上昇したそうです。

慌てて採用しようとしても、建設業は有料人材紹介が法令で制限され、仮にお金を払ったとしても新規の人材獲得は困難です。法令で制限されているにも関わらず、年15~20万人が転職しているのです。同様に職人の人材派遣も派遣法で禁止されていますので、人が辞めても急な手当てができません。

建設業の有効求人倍率は5.47倍。一人の求職者に5社以上がオファーを出す状況です。公的統計はハローワークだけを対象にしていますが、実際には求人広告や転職サイト経由の転職も増えています。

https://hrog.net/knowledge/map/109138/

こちらは2022年の採用広告出稿額ランキングですが、大東建託や東建、住友不動産といった大手が年間2億円近い採用広告を打っています。

外注しようとしても、外注先も減っています。この10年で土木を中心に直営化が進み、”下請に出す”ことそのものが減っています。昭和のころは「外注に出して安く済ませる」「丸投げ体質」と言われた建設業界ですが、令和では「外注先がいなくて売上が立たない」のです。

では、人が辞めたからと、残った社員を長時間残業させるとどうなるのか?

2024年問題=時間外労働の上限規制が2024年4月から始まります。4月以降、社員に長時間残業をさせると悪質な場合、罰則(刑事罰)の対象となります。代表者が刑事罰の対象となると、建設業許可上の欠格要件に該当し、最悪の場合、建設業許可も取り消しになります。

建設投資が増えながら倒産が増える背景に、人がいなくて受注できない、受注しても人がいなくてこなせない会社の増加があるのです。人材の争奪戦に負ければ経営は立ち行かなくなります。

実際に物流業界では収益の確保と労務管理(法令遵守)の両立させることへの不安から会社の売却を検討するケースが増えているそうです。

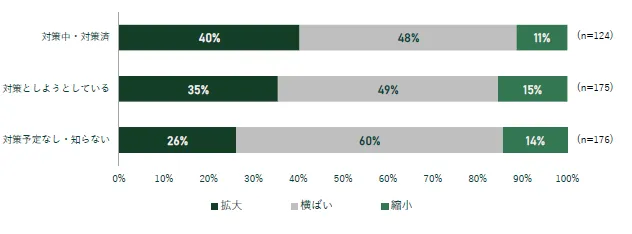

他方で、クラフトバンク総研の調査で「2024年問題に経営者が取り組む会社ほど業績は拡大傾向にある」ことが分かっています。

特に「残業時間の管理をしていないor残業代未払い」「日給月給」の会社は2024年、大きな影響を受けるでしょう。

以前から建設業の二極化は進み、2023年度も21%の会社が増収増益見込み、26%の会社が減収減益見込みです(帝国データバンク)。一部の会社に仕事と人材が集中し始めていると言えるでしょう。

2024年は2024年問題の対策の有無で、その二極化がさらに進むと考えられます。

東京商工リサーチ:人手不足倒産動向

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198121_1527.html

参考:建設業の2024年問題の対策を解説2023.10【労務コンサルタント監修】

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

参考:クラフトバンク総研 建設業の2024年問題に関する動向調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000080019.html

新卒入職者は増えている:人手不足の実態を正確に理解する

実は若者世代が増えている建設業。誤解だらけ「人手不足」の本当の理由

https://www.businessinsider.jp/post-279268

上記は筆者がビジネスインサイダー紙に12月に寄稿した記事で、閲覧数は11万を超え、建設業界外の方にも大きな反響がありました。

建設業の人手不足は少子化で若者が入ってこないから

若者が定着しないのは、仕事がきつくて低賃金だからだ

派遣社員と外国人ばかりが増えている

よくある「建設業の人手不足」に関する意見ですが、厚労省や国交省のデータを検証してみるといずれも実態は違うことが分かります。印象ではなく、事実で判断することが大切です。

①人手不足は少子化で若者が入ってこないからだ

- そもそも直近10年で社会全体の就業者(働く人)は400万人増えています。女性や高齢者の就業者が増えました

- 就業者は医療福祉、ITなどの業界で増加し、建設業は増加しませんでした

- 建設業就業者に占める女性の比率は2010年から2022年の期間で14%から18%まで上昇しましたが、製造業では既に30%が女性なので、建設業は採用と女性活躍の面で他産業に負けたと言えます

- 他方、この10年で共働きが当たり前になったので、建設業で働く男性も早く家に帰って家事育児を担う必要があります。建設業で働く男性は既婚者が多く、子供も多いので、父親としての役割も大きいです。2024年の時間外労働の上限規制の背景には「共働き男性の問題」があります

- また、建設業に新卒で入職してくる若者は4.2万人と少子化の中、増加傾向にあります

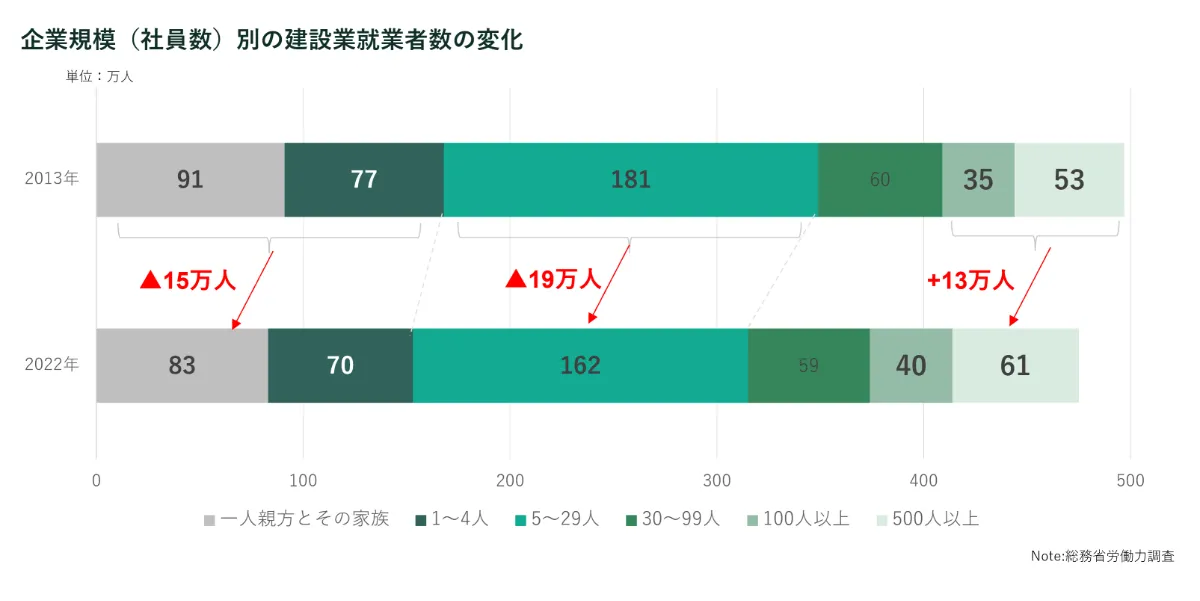

- しかし、下図のように建設業の人材はこの10年で100名以上の会社に集中し、社員数30名以下の企業が減少しており、中小零細企業から人がいなくなっているのです。若者が増えても中小企業に回ってこないと言えます

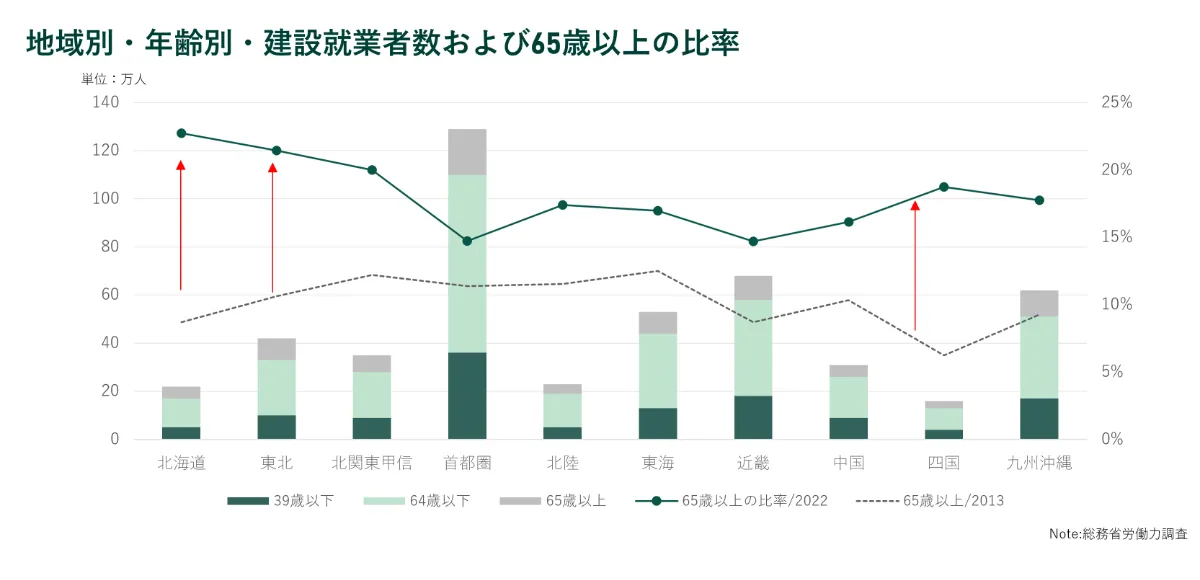

- また、人材が大手に集中した結果、39歳以下の建設業就業者は東名阪地域に集中しています。人手不足なのは地方から人がいなくなったからと言えるのです

- 高齢化の進む地方で半導体工場やデータセンターなどの大規模プロジェクトが推進され、人手不足が加速しています

②若者が定着しないのは、仕事がきつくて低賃金だからだ

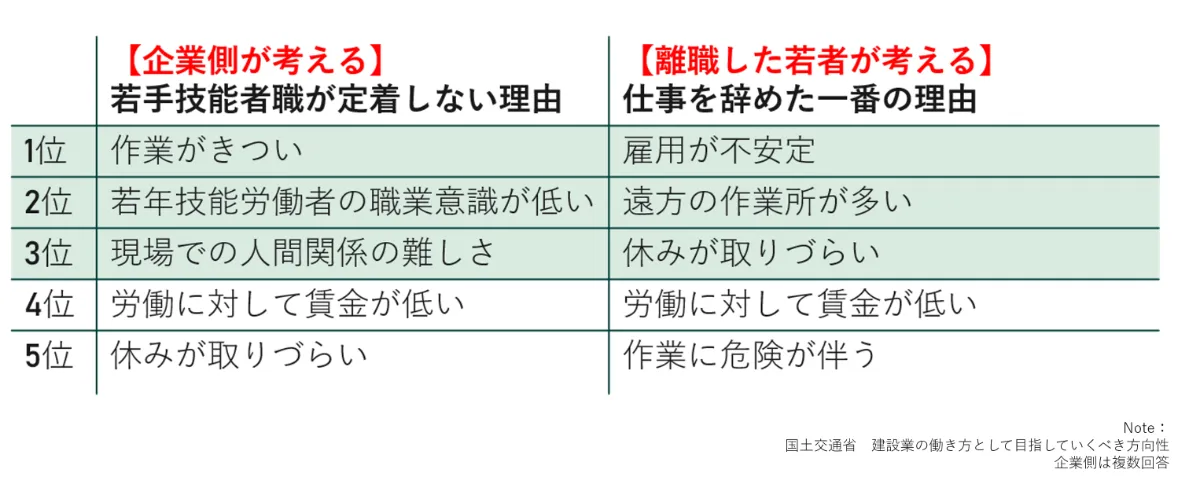

- 国交省の「離職理由」の調査結果を見てみると、企業側は「作業がきつい」「若者の意識が低い、根性が無い」と考えているが、若者は「日給月給など雇用が不安定」「遠方作業所が多く移動が負担」「休みがとりにくい」と労働環境を理由に挙げており、給料は離職理由の4位です

- 企業側の認識と実際に会社を辞めた若者の認識のギャップが大きいことが分かります

- 「人が採れない」のではなく「入ってもすぐ辞めている」「面接で辞退されている」のが実態で、その原因は経営者の考え方と労働環境が大きいのです

- 建設業は一人親方を除くと、他産業よりも給与水準が高いため、「給与は高いが休みが少なく、割に合わない」と思われているのです

- 移動負担は離職理由の2位ですが、「紙の日報を提出させるため、わざわざ遠い現場から事務所に戻らせる」などの業務がアナログであるための移動も多いのです

③派遣社員と外国人ばかりが増えている

建設業の派遣社員は確かに増加していますが、それでも2020年時点で5.5万人しかおらず、就業者全体の1~2%しかいません(国勢調査)

建設業は職人の人材派遣が法律で禁止されており、事務と施工管理しか活用できないため、派遣で補うより、今いる社員の育成と定着が重要なのです

同じく建設業で働く外国人は増加していますが、2021年時点で11.6万人しかおらず、就業者全体の2~3%しかいません(厚生労働省調べ)

日本で働く外国人の多くはコンビニと工場で働き、建設業で働く外国人は全体の6%しかいません

派遣も外国人も抜本的な人手不足解決策にはなりません。

派遣で補えるのは法的に責任を負わない補助業務のみ。外国人には「建設現場より工場やコンビニ方がいい」と思われています。98%の日本人の正社員と向き合うしかないのです。

「中小企業には投資資金が無い」という意見もありますが、国税庁の調べでは建設業は全産業で最も接待交際費を使う産業です。コロナ禍の2021年度でも6,300億円もの接待交際費を業界全体で使っています。大手ゼネコン1社分の売上に匹敵します。

接待交際費は事業に必要ですが、6,300億円のうち、コロナ禍中に10%でも人材、DX、労働環境に投資していたら、建設業の人手不足は少しは改善していたのではないでしょうか?

実際に2022年度、建設業の設備投資は増えており、人手不足対策のためのDX、重機の更新などが進んでいます。飲み会か、設備投資か、お金の使い方が二極化を加速させていると言えます。

https://wat-report.com/sekoukanrigishi-goukaku2019/

施工管理等の資格取得者は増加しており、中小企業に入った社員が資格を取って転職しているとも言えます。

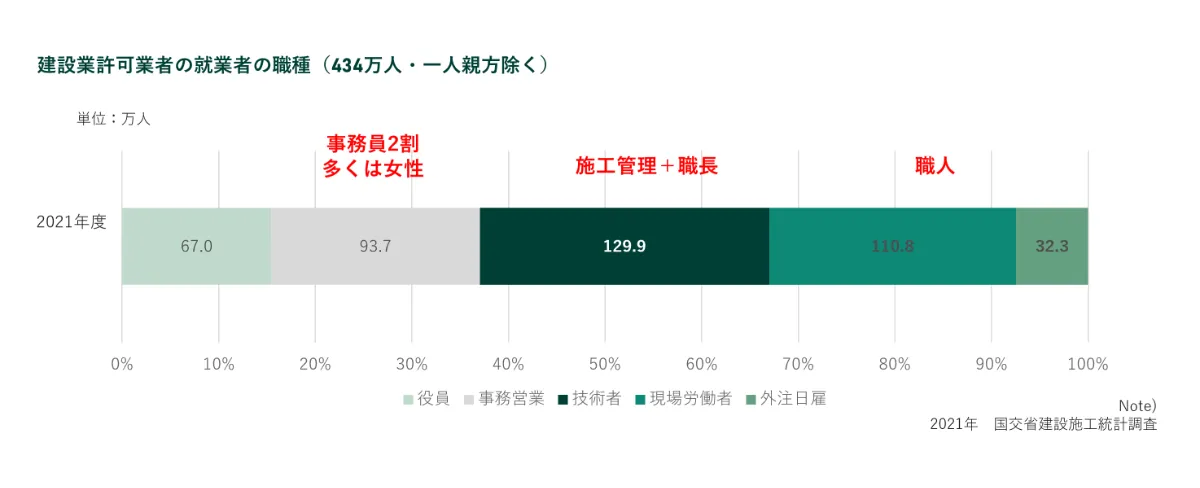

さらに、建設業=現場のイメージが強いですが、就業者に占める1割が役員、2割が事務職なので、施工管理、職人などの現場職は6~7割しかいません。

建設業就業者のうち93万人が事務職です。93万人の事務員に加え、さらに経営者や施工管理も動員させて、膨大な紙の作業をさせているため、コストが高くなるのです。

事務職はこの10年で微増していますが、現場職は増加していません。先述の通り特に地方、中小の現場職が減っています。

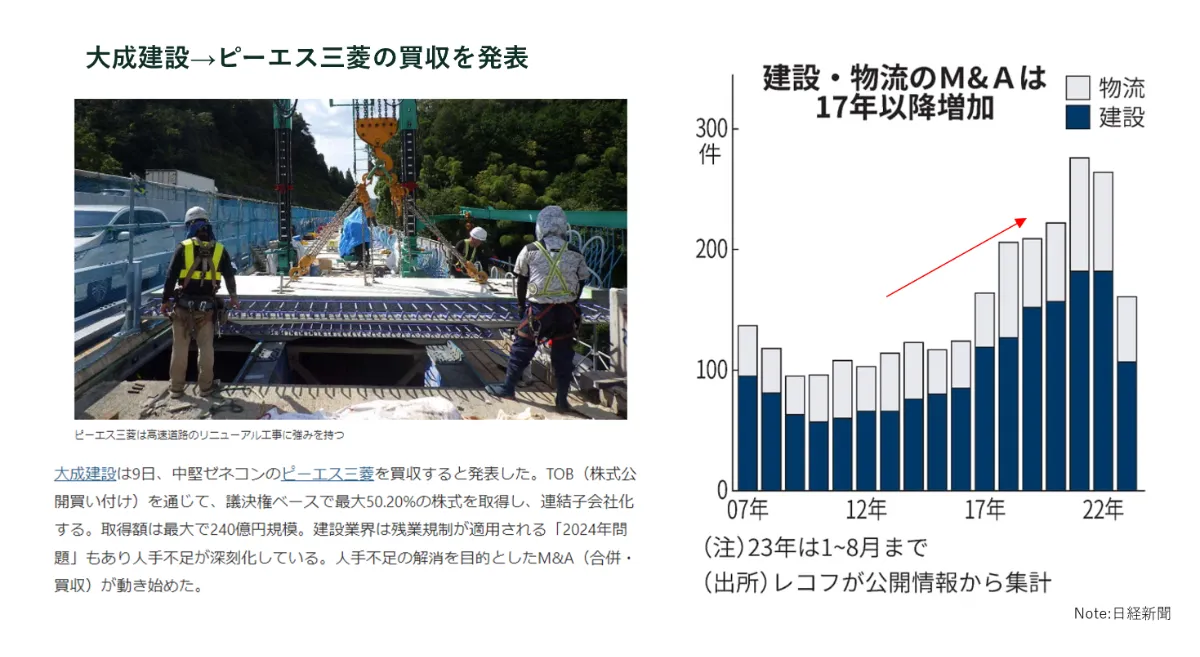

再編:2024年問題をきっかけにM&A活発化

上記は大成建設のM&Aと建設業のM&A増加に関する記事の抜粋です。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76015260Z01C23A1TB1000/

建設業は職人の有料人材紹介が法令で禁止されています。そのため、「採用できないから会社ごと買収する」のです。

2024年問題=時間外労働の上限規制によって監督や職人を残業させるのは難しくなるので、買収して人員を確保し、これまで1班だった組織を2班に分け、交代で休む会社もあります。

買収した会社は株式取得額の最大100%を税額上の損金算入できるようにする2024年度税制改正も控え、建設業のM&Aは2024年以降、さらに進むでしょう。

建設業経営者の平均年齢は60歳。25%が70代以上で、70代経営者の30%は後継者不在です。経営者の年齢が70歳を越えると市場変化についていけなくなり、業績が悪化する確率が上がるという統計もあります。

発注者側のゼネコンも発注先の社長の年齢は見ています。若い経営者、若い人材の集まる会社はそれだけで希少価値が高いので、10年後の発注先を育てる感覚で発注を増やします。

かつては「身売り」とネガティブに表現されたM&Aも、雇用を守るための手段と見方も変わってきています。

建設業の現場は人手不足ですが、経営者も足りていません。2代目、3代目の若手経営者が業績を伸ばし、後継者のいない工事会社を買収し、拡大していくと考えられます。

もともと建設業は他業界に比べ、「小さな会社が多くある」特徴がありましたが、先述の「転職で人材が都市部、大手に移っている」ことに加え、このM&Aの増加もあって、他業界同様に「集約」「再編」が進んでいくでしょう。

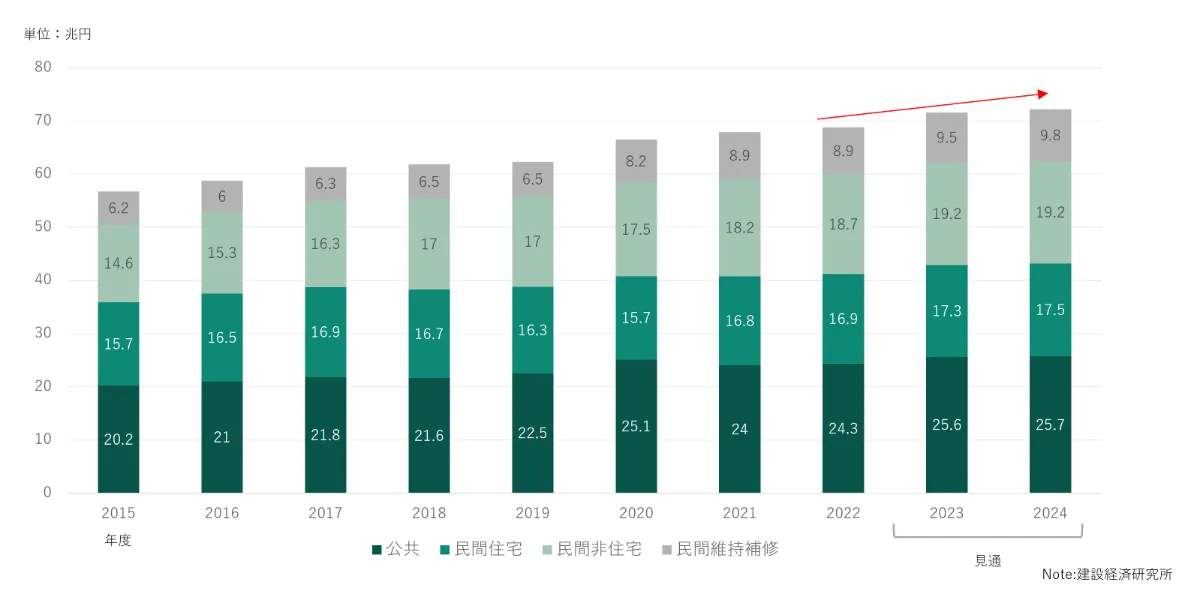

建設投資:増加見通しだが、住宅市場は不透明

建設経済研究所の建設投資見通しを見てみると、2023年度~2024年度は住宅、非住宅、公共土木と建設投資が増加していく見通しです。

ただし、建設投資は金額ベースで、直近の資材高の影響で膨らんでいるとも言えます。

【住宅】

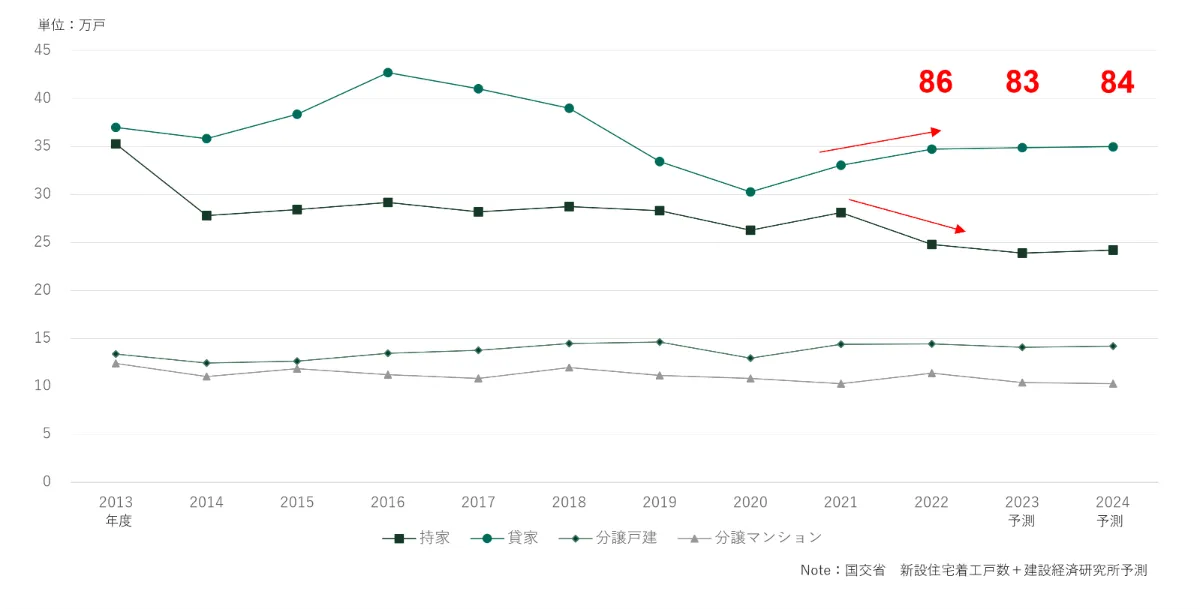

新設住宅着工戸数に関しては23年度83万戸、24年度84万戸と、2022年度からは減り、10年前から15%以上減った水準で横ばいと予測されています。

特に持ち家(注文住宅)の落ち込みが大きいです。注文住宅工務店はかなり経営が厳しくなるものと考えられます。

エリア別に見てみると、高齢化の進む東北や四国エリアの落ち込みが激しく、エリア格差が広がっていくと考えられます。

住宅リフォーム市場も伸びていますが、成長しているのは大和ハウスや積水ハウスのようにOB顧客の需要を取り込める大手ハウスメーカーや、ヤマダ電機、エディオン、ジョイフル本田などの大手小売で、中小リフォーム会社が単独で一般消費者向けに勝負するのは厳しい環境になっています。

施工力を生かして「稼ぐ下請」になるか、店舗リノベーションなど非住宅領域で地域で強みを発揮していかないと、大手がひしめくエリアでは埋没していきます。

https://www.reform-online.jp/news/reform-shop/23499.php

【非住宅】

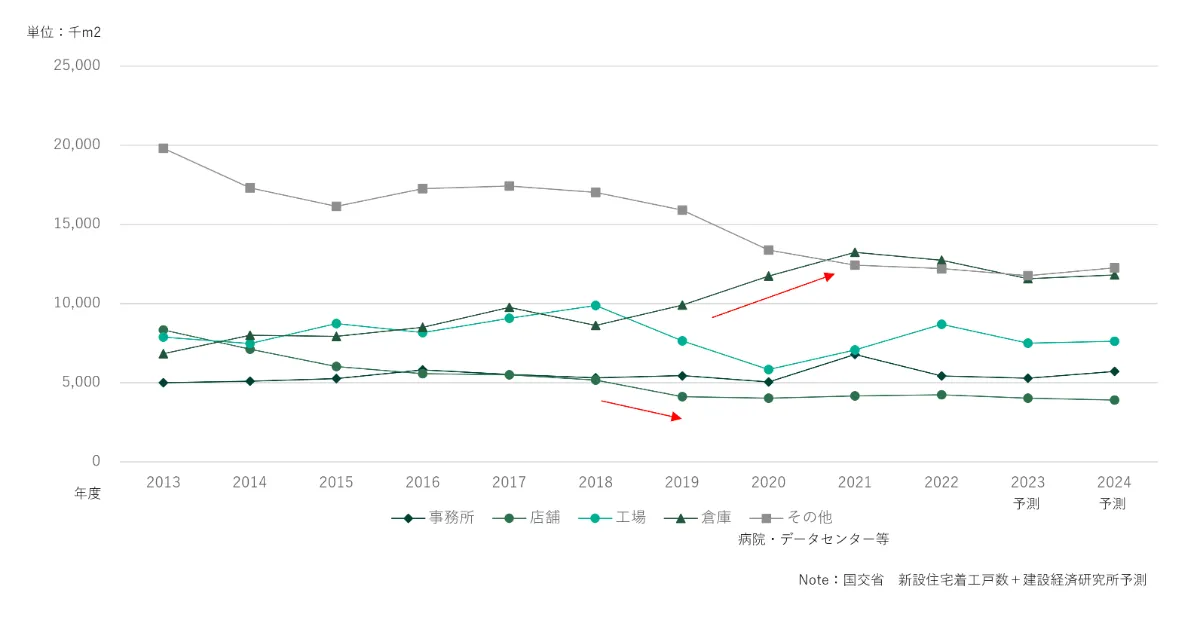

新設着工床面積ベースで見ると、倉庫と工場とデータセンターなどが牽引し、事務所は横ばい、コロナ後、店舗が落ち込んでから回復していないことが分かります。

工場、倉庫やデータセンターの投資も広島、滋賀、北関東など特定のエリアに集中しているので、どのエリアの仕事を請けるか? が生き残りのために重要です。

【公共工事】

公共工事に関しては「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」等を考慮して災害対策等の予算が23年度、24年度微増を前提に確保されているので、安定的に推移すると予測されています。

元請:協力会社の経営相談、採用支援などの対策を打たないと売上が減る

弊社では全国のゼネコンの安全大会等の講師を務めているほか、協力会社の経営相談会等も実施しています。

「自社もだが、協力会社側も人手不足が深刻で、協力会社の採用支援をしたい」「若い経営者への事業承継支援をしないと10年後の発注先が無くなる」という要望も増えてきました。ゼネコン側の考え方も「単なる受発注だけの関係」から大きく変わってきていると感じます。

「倒産が増える=発注先・協力会社が減って元請けの売上が減る」です。上場ゼネコンの決算を見ても受注高と完工高の金額にギャップが生じている会社もあり、「受注してもこなせない」ことを機関投資家に指摘されることも起こるでしょう。23年3月決算以降は「人的資本開示」が義務付けられましたが、建設業の場合の人的資本は自社社員+協力会社です。

安全大会の場も「ただ集まって眠くなる話を聞くだけ」の形骸化した場ではなく、具体的に経営に役立つ情報、事例などを発信する場にしていかないと、参加率も下がっていくでしょう。

例えば2023年10月のインボイス導入時期では丁寧にメリット、手続きなどの制度解説をする会社と協力会社に判断丸投げの会社で対応が分かれました。

「前年と同じやり方をただ繰り返す安全大会」ではゆくゆくは協力会社が集まらなくなり、「受注があってもこなせない」問題が加速します。

弊社では「他社では協力会社会をどう運用しているか?」からご提案しています。

▼安全大会講師のご依頼はこちら

https://tayori.com/f/craft-bank

積水ハウスの取り組み「大工技術選手権」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF263G70W3A121C2000000/

協力会社の対策:取引先数を増やす+試算表早期化と案件別採算管理

先述の通り、元請の倒産が増えているので、協力会社側は取引する元請を増やし、リスク分散が必須です。

職人酒場®は参加費6千円のみ(マッチング後の手数料なし)で全国の元請と接点を作ることが可能です。2023年は3千を超える方に申し込みいただき、一晩で1千万円を超える受注を獲得した会社もあります。

https://corp.craft-bank.com/shokusaka

▼職人酒場®の様子

また、元請が倒産しなくても協力会社に工事代金を支払わない未払いも多いので、取引信用保険など、保険で備えるのも大切です。(筆者は工事保険同様に取引信用保険は協力会社の標準装備になるべき、と考えています)

「特定の1社に依存して売上が大きい」ことよりも「取引先数が多くてリスク分散されている」ことの方が重要です。

物流や製造業などに比べて建設業は”下請”が自由に元請を変えることができますので、実は他の産業より”やりようがある”のです。

例えば物流の場合、冷凍用のトラックで運べるものは限定されるため発注者を変えにくいのですが、建設業は建設業許可さえあれば全国の会社と取引ができます。(知事許可でも契約地が本店であれば全国取引可)

また、コロナ関連融資など銀行との関係性も2024年は重要になってきます。クラフトバンクでは全国の地域金融機関と提携し、一元管理システムクラフトバンクオフィスを活用した試算表の早期化、案件別原価管理表の作成などの支援を行っています。

システム導入先は経営分析のための数値がそろっていますので、筆者はその数値を活用した業績改善や銀行対応の提案もしています。

資材高、人件費高の中で「忙しいわりに儲からない」案件も増えています。そんな中で、「3月の利益が6月にわかる」ような経理の状況では、経営判断が遅れ、経営は苦しくなっていきます。

また、案件別の採算を分析し、「社員を守るために筋の悪い元請、施主と仕事をしない」ことが重要です。「数字を見える化して、元請けを切って入れ替える」協力会社が増えています。

▼山口フィナンシャルグループとの提携

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000080019.html

また、経営に役立つ無料の記事や、クラフトバンク公式LINEではエクセルフォーマットの配布や無料の経営力診断など、建設業の実務に使えるツールの無料配布を続けています。

関連記事:

建設会社への融資のポイントと個人保証の外し方【元信金支店長代理に聞く】

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/ginnkou

建設業の資金繰り表(エクセル)の作り方と資金繰りに悩まない方法を解説

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/shikinguri

固定費100万円減!明日からできる工事会社のコスト削減策

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/costsakugen

二次請け→一次請けに”昇格”するなど、生き残った会社の未来は明るい

「長年あるゼネコンの二次請けだったが、一次請けが倒産したことで、”一次請けに昇格”し、結果的に利益率が改善した。一次請け倒産時は資金的に苦しかったが、長年の多重請負が一つ解消された。」

「インボイスをきっかけに優秀な一人親方を正社員化した」

今年、筆者が実際に聞いた事例です。

“元請”や”一次請け”の倒産が増加することは”二次請け”には痛手ですが、そこを耐え切ると”一次請け”に昇格し、利益率が改善していきます。

元請 → 一次請け → 中小の二次請け → 一人親方の三次請け

という長い間建設業界に続いてきた多重請負の関係も

・一次請けの倒産による直取引化

・インボイスをきっかけにした一人親方の正社員化

によって解消されつつあると感じます。

今起きている変化は業界の新陳代謝であり、多重請負構造の変化、とも言えるかもしれません。

職人不足で”下請”と呼ばれてきた会社の受注機会は拡大しています。

「高齢化で事業を続けられない競合の代わりに受注が伸び、コロナ前の二倍になっている」

「師匠の会社の従業員を引き取ってほしいと頼まれた」

という事例もあります。建設投資は伸びていますので、2024年の苦境を生き残った会社には仕事と人材が集まっていきます。

2023年はスポーツ、芸能の世界でも大きな変化が相次ぎましたが、建設業もその変化と無関係ではありません。長年の課題が表に出て、その先で明るい未来を掴む会社も出てくるでしょう。

いずれにせよ2024年は業界の転換期になることは間違いありません。

2024年もクラフトバンク総研では無料での情報発信を続けてまいります。

・規模別・工事会社の業績アップ事例

・工事会社の勤怠管理の実態と対策(社会保険労務士監修)

・国交省の「現場職人への賃金行き渡り」の実態

・監理技術者の配置基準の法改正(行政書士監修)

・人材紹介のプロに聞く、施工管理採用や人材派遣の実態

・2024年度の建設業向け補助金動向

など皆様の関心の高い情報を発信予定です。

▼建設Youtuber石男さんとのコラボ動画

前編:建設業の倒産爆増!業界を襲う四重苦でさらに増加する!?問題点と対応策について

https://youtu.be/KPqJ4W6oXTg?si=HTZoM8JH_c-I4X15

後編:「建設業の倒産は転職が原因? 人材流出とM&Aで建設業界の再編が始まる」

https://youtu.be/2Z4QaH6WoPM?si=DS_tqU0MfhliRWdw

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演