「人手不足」は一人親方と日雇が減ったから? 建設業の「直営班」を考える

更新日:2025/4/17

検証の前提として、建設業の「人手不足」を議論する際は、

- 経営者不足(後継者難)

- 事務員、施工管理不足(非効率な事務や移動の負担)

- 職人不足(人材の採用・定着と協力会社の確保)

この3つの視点が必要です。

さらに、よく混同されますが、職人不足は「自社社員の不足」と「協力会社(外注先)が見つからない」の二つがあります。

本記事の「人手不足」は3つ目の「職人不足」、特に「協力会社(外注先)不足」に関する内容です。会社の部門で言えば人事部よりも工務部の方向けの内容になります。

「新卒で建設業に入る人は増えているが、転職してしまう」「ハローワーク経由の転職が減っている」などの採用、定着に関する「人事部門、経営向け」の記事はこちら ↓

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/tenshoku2024

この10年で減ったのは一人親方、4人以下の零細企業で働く就業者、そして社会保険加入率が上がった

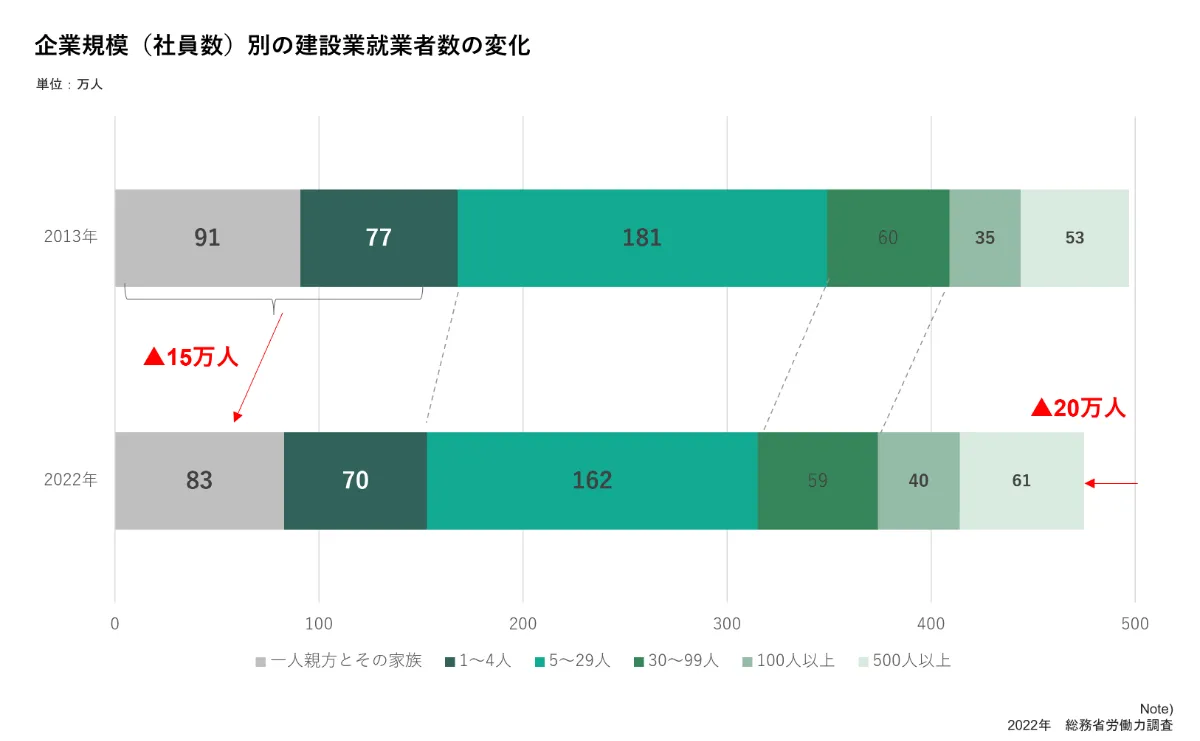

総務省・労働力調査の2013年から2022年の建設業就業者の変化を見てみます。

直営化に関する統計は無いので、一人親方や日雇労働者の推移から考えていきます。

データ分析

建設業就業者は一人親方とその家族、社員数1~4人の事業所(零細事業所と定義します)、社員数5人以上の事業所の大きく3つに区分されます。

製造業などの他の業種に比べ、建設業は小規模事業所が多く、この一人親方、社員数1~4人の事業所で働く人が多いのです。(全体の3割以上)

2013年から2022年に建設業就業者は全体で20万人減っています。

20万人のうち15万人が一人親方、4人以下の事業所です(減少率8.9%)。5人以上の事業所は10年で5万人(減少率1.5%)しか減っていません。

5人以上の事業所を見ると、5~29人規模の事業所で働く人が減り、100人以上の事業所で働く人が増えています。全体が減りながら、人材が中堅大手にシフトしているのです。

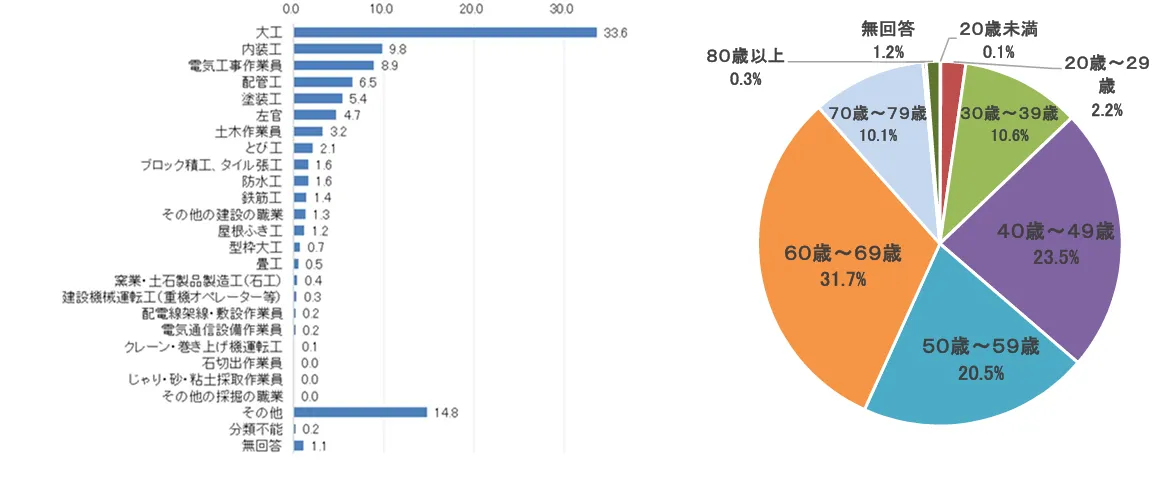

一人親方の25%が65歳以上

労働力調査では一人親方の25%が65歳以上です。5人以上の事業所に勤務する就業者のうち、65歳以上の就業者は13%なので、一人親方で特に高齢化が進んでいると言えます。

残念ながら一人親方に関する統計は少なく、労災保険以外の社会保険加入率、年収の水準等、正確な数値は分からないのが実態です。

4名以下の零細事業所で全員社保加入は56%

2020年度の厚生労働省の調査(建設業における雇用管理現状把握)では建設業の1~4人の事業所のうち、「全員が社会保険に加入している」と回答したのは56%です。残りは部分的に加入、未加入、無回答などです。

法人及び個人事業主でも5人以上の事業所は社会保険強制加入ですので、5人を超えると「全員が社会保険に加入している」の比率が81~96%になります。

国交省「社会保険加入状況」の資料を見ると、2011年からの10年間で建設業の社会保険加入率は大幅に改善しています。(三次下請の場合、66%から93%に)

2020年の建設業法改正で、建設業許可取得の際の社会保険加入が義務化されましたので、さらに社会保険加入率は上がっていくものと考えられます。

データに基づく考察

上記の「一人親方と零細事業所で働く人が減っている」統計からの筆者の考察です。

統計を見ると建設業では「業界が『ホワイト化』し、社会保険無しの不安定な環境で働く人が特に減った」と言えます。一人親方や零細企業で働く人が減っているのは、高齢化で引退していることに加え、正社員として雇用され、直営班になっているためと考えられます。

「工事を外注に出すと安くなる」と言われるのは「社会保険に加入しているか分からない零細企業や一人親方に発注していた」からかもしれません。

かつて昭和のころは一定期間「親方」のもとで修行した職人は独立(子方分裂)し、一人親方や家族経営の法人が増えました。これは社会保険料の負担を逃れるためで、小さな会社が増え、業界分業が進んだ結果、多重下請構造が生まれたのでは、という調査レポートもあります。しかし、統計を見る限り、平成後半から令和にかけ、そういった働き方の人材は減っていると言えます。

この10年で一人親方が減ったので、一人親方も仕事を選べるようになり、「一人親方に安く発注する」ことはまず難しくなっているはずです。

さらに、2023年10月からのインボイス制度の導入で「一人親方の正社員化」は進んでいると複数社から聞いています。2023年の統計はまだ公表されていませんが、公表後、検証を行います。

https://www.kajima.co.jp/partner/invoice/index.html

大手各社の「取引先の一人親方に適格請求書発行事業者登録を強要しない」方針はインボイス対応はこの高齢化と一人親方の減少を踏まえたものと考えられます。

また、厚生労働省の2018年「建設業一人親方の働く実態等に関するアンケート調査結果」によれば、一人親方は大工、内装、電気、配管、塗装、左官に多いということが分かっています。これら一人親方の多い工種で正社員化が進むと、外注先としての確保はより難しくなっていくでしょう。

土木中心に日雇・外注労働者が減っている

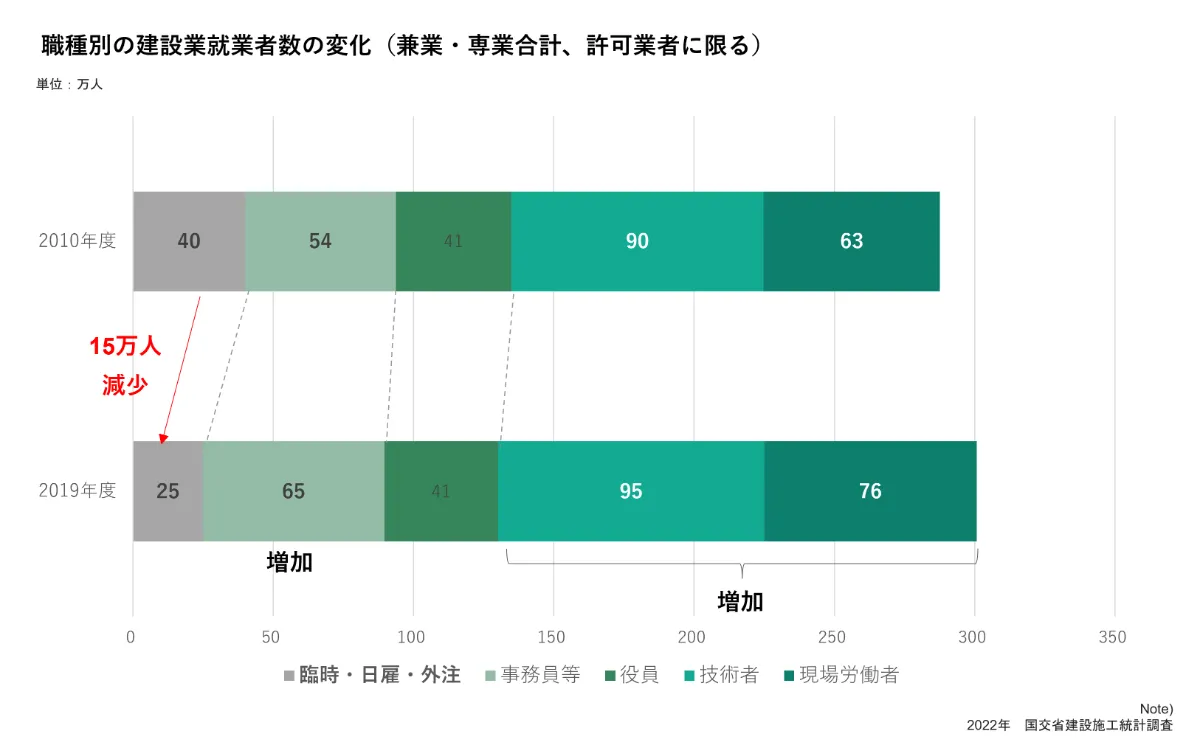

次に、国交省の建設施工統計調査を見てみます。

総務省の統計と異なり、国交省の統計は建設業許可業者に限った統計のため、許可の無い企業などは調査対象に含まれず、全体を網羅しているわけではありません。

また、2020年以降統計の取り方が変わったため、直近で10年間の変化を比較できるのが2010年→2019年になってしまう等、分母と時間軸が先ほどの総務省統計と異なります。

データの分析

他方、国交省統計は職種別に就業者の内訳が分かり、日雇・外注、事務員、役員、技術者、現場労働者の推移が分かります。

さて、この2010→2019年で減ったのはどの職種でしょうか?

全体の推移を見ると、日雇・外注労働者が15万人減り、事務員、技術者が増えていることが分かります。

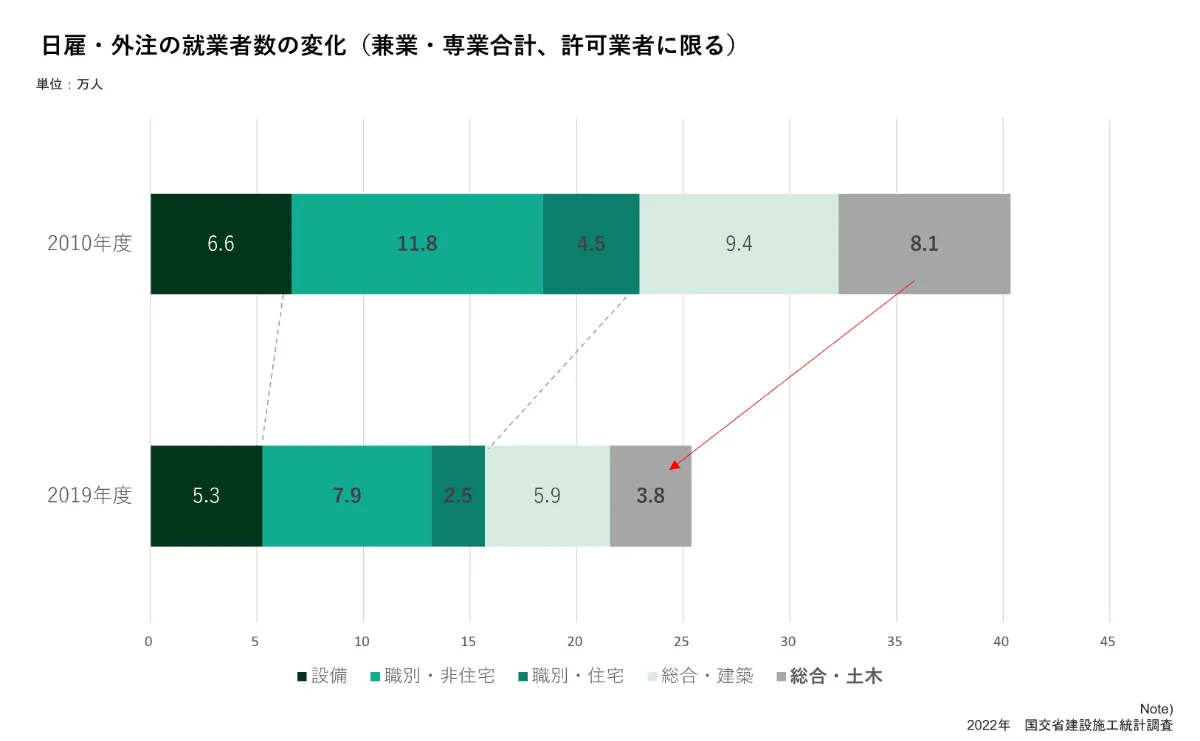

日雇・外注労働者が特に減っているのは土木、建築どのジャンルでしょうか?

総合工事業のうち、土木、舗装などの工種を土木、それ以外を建築と定義し、土木と建築に分けます。また、職別工事業のうち、大工、屋根など住宅関連の売上が多い工種を住宅、それ以外の解体、内装、鉄骨などを非住宅と定義して、推移を見てみます。

土木で特に日雇・外注労働者が半分以下に減っているのが分かります。

明確に統計で記載されていませんが、許可業者における就業者全体は2010年→2019年で増えているので、減った日雇の人たちの一部は業界を去ったのではなく、日雇→正社員化したと考えられます。

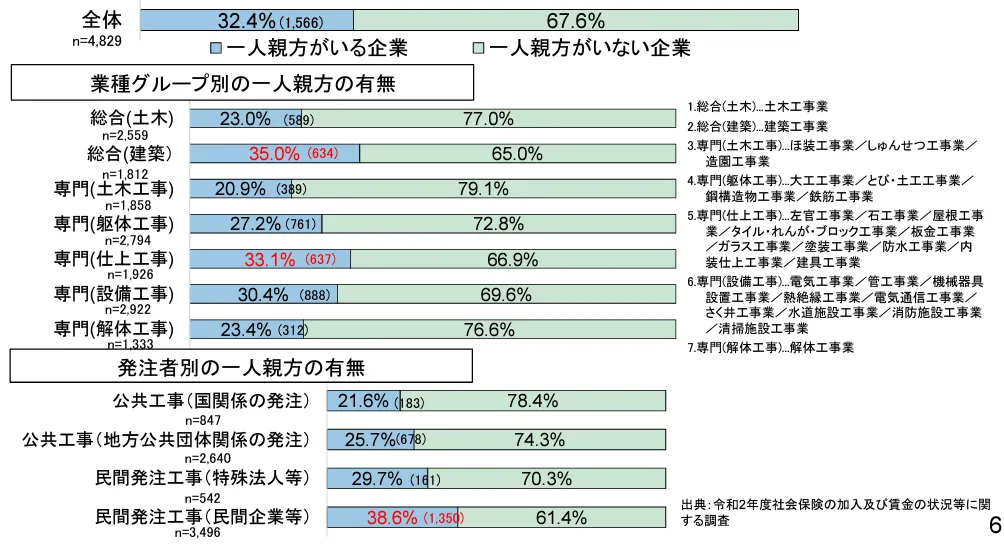

国交省、一人親方問題に関する検討会の資料を見ても、民間発注工事で特に一人親方が多く、公共工事、土木では少ないことが分かります。

データに基づく考察

2010年→2019年の国交省統計の推移を見る限り、先ほどの総務省統計と同じく「日雇などの不安定な環境で働く人が減っている」と言えます。

特に土木分野では日雇・外注労働者は10年で半減しています。住宅などの建築分野でも3割以上減っています。

明らかに高齢化し、直接雇用化も進んでいる一人親方を10年前と同じやり方で探すことはできないのは間違いないでしょう。「外注先としての職人がいない」のは引退してしまったか、他社に正社員として雇用されたためかもしれません。

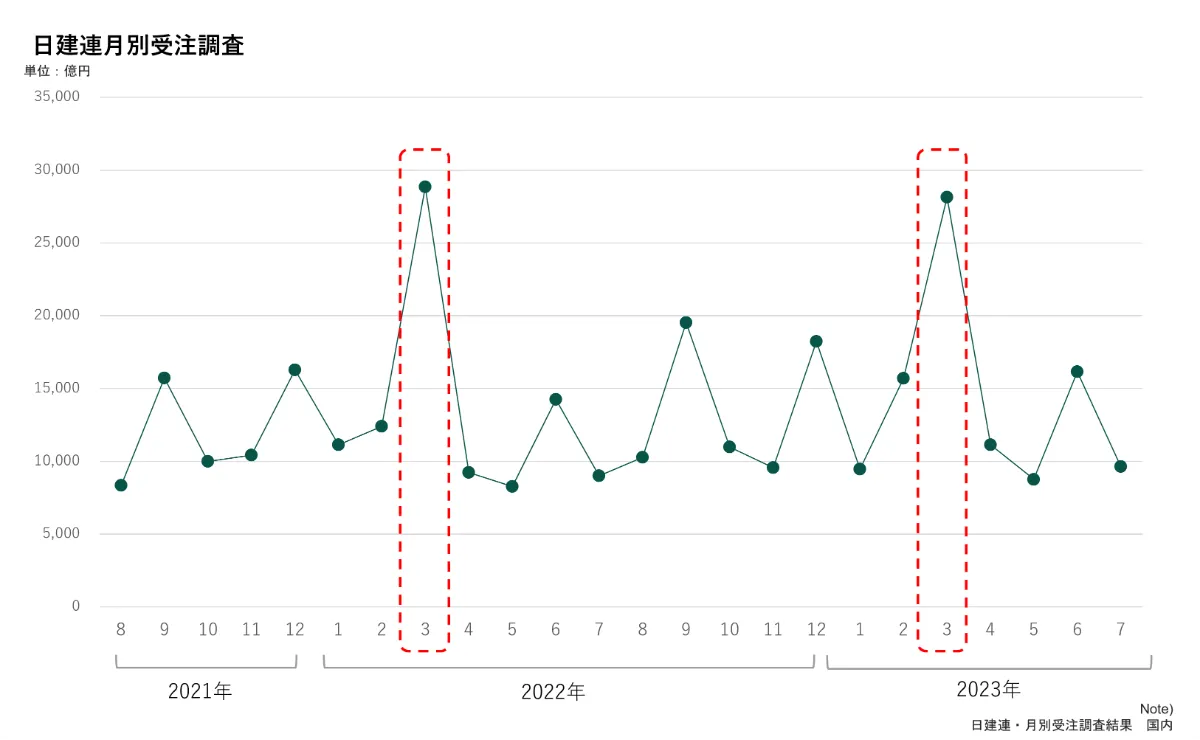

建設業は以下の図のように3月1ヶ月に年間受注の2割以上が集中するなど、季節繁閑の大きい産業です。

この季節繁閑に対応するために、一人親方、日雇などで「季節調整」「労務費の変動費化」をしてきた歴史がありますが、一人親方が減ったことで、「季節調整」が利かなくなっていると言えるでしょう。

業界の歴史を振り返ってみます。太平洋戦争直後、建設業界では「下請に出す」という概念が薄く、直営が基本でした。1950年以降の急激な戦後復興需要に対応するため、「分業して職人の育成期間を短縮する」「下請を集めて工期に間に合わせる」仕組みが生まれました。それが時代を経て環境も変わり、「先祖返り」しているのかもしれません。

海外に目を向けると、ドイツ、フランスなどでは公共工事は「自社施工比率70%以上」「職人完全月給制」などのルールがあるそうです。日本にはそういったルールはありませんが、自社施工、月給化の動きは、インボイス、2024年問題を見据えて進んでいくものと考えられます。

参考:土木学会レポート

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/02503/2014/32-0083.pdf

直営班は有効か? コストと発注頻度のバランス

筆者もよく「直営班を持つべきか、外注先に工事を頼むべきか」の相談を受けますが、一概に答えは出せません。

発注頻度があまりない工種を直営班にするメリットはコストを鑑みると経営上乏しいはずです。他方で、希少工種の場合、職人を確保できなければ工事は受注できず、売上はゼロになります。

発注頻度、発注額、工種の希少性(探しにくさ)なども踏まえた総合判断になると考えられます。

別論点ですが、コロナ禍で延滞していた社会保険料の督促をきっかけにした資金繰りの問い合わせも増えています。正社員化に伴う社会保険料負担は個人、企業双方にとって非常に重いものです。

建設業法上の専任技術者の論点を踏まえても、経験豊富、資格や人脈を有する一人親方から優先して雇用していく戦略に各社なっていくものと考えられます。

雇用には責任も伴うので、事業計画を綿密に立てたうえで、判断をすることをおすすめします。

首都圏など、都市部を中心に職人の単価は上昇を続けていますので、「職人の探し方」も見直す必要があります。「東日本は高いが、関西は低い」などの地域間格差にも目を向ける必要があります。

職人の単価分析はこちら

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/tannka2023

2024年問題の専門家解説

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

2024年問題の経営への影響

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演