2023年 建設業が取り組む法改正対応 ~インボイス、電帳法、2024年問題のポイント解説_8月版

更新日:2025/4/17

インボイス、電子帳簿保存法(電帳法)、2024年問題(時間外労働の上限規制)など、弊社にもお問い合わせが多い内容をまとめました。

どんな法改正がある? 影響が大きいのは?

-

インボイスや2024年問題などが多く報道され、そちらが目立っていますが、2019年から国全体でデジタル化を前提とした法改正が進んでおり、IT導入補助金を始めとする補助金も用意されています

-

例えば「郵送で請求書を送付していると到着が遅くなる」など「紙と電話」でアナログ業務をしている工事会社にはすでに影響が出ていることでしょう

-

特に人手不足が進む工事会社にとって、経営に大きな影響があるのが「2023年4月からの始まる割増賃率アップ」と「2024年4月からの時間外労働の上限規制」です

-

建設業は「職人3人あたり事務員1人」と言われるほど多くの事務員を抱えた”事務産業”であり、職人たちも現場終わりに日報作成等の事務で残業しています。「紙と電話」のアナログ業務が残業の温床であり、コスト増加要因です

-

「紙と電話の業務に嫌気がさして事務員が辞めてしまう」という声も多く、「アナログ業務」が人手不足の原因の一つと言えるでしょう。「人手不足」の会社の多くは「応募はあるけど面接で辞退されるか、入社してすぐ辞めている」ことが多いです

-

「人手不足で仕事を断る」工事会社も増えている中、「アナログ業務をやめる」「人とITに投資する」ことが2023年、真っ先に工事会社が取り組むことなのです

-

また、補助金などの公的手続きがオンライン化しているほか、一部大手ゼネコンの受発注もシステム上で行われるようになり、業界全体で「紙と電話」が減っていくのは間違いないでしょう

上記を踏まえて、質問の多いインボイス、電帳法(電子帳簿保存法)、2024年問題(時間外労働の上限規制)のポイントを見ていきます。

クラフトバンクは複数の税理士法人、社労士法人と提携し、建設業に関わる最新の法改正情報の提供を受けています。その内容をまとめ、各種業界団体等でセミナー等を実施しています。

どんな法改正がある? 影響が大きいのは?

▼目次

2023年10月:インボイス制度

どんな法改正で、どんな影響がある?

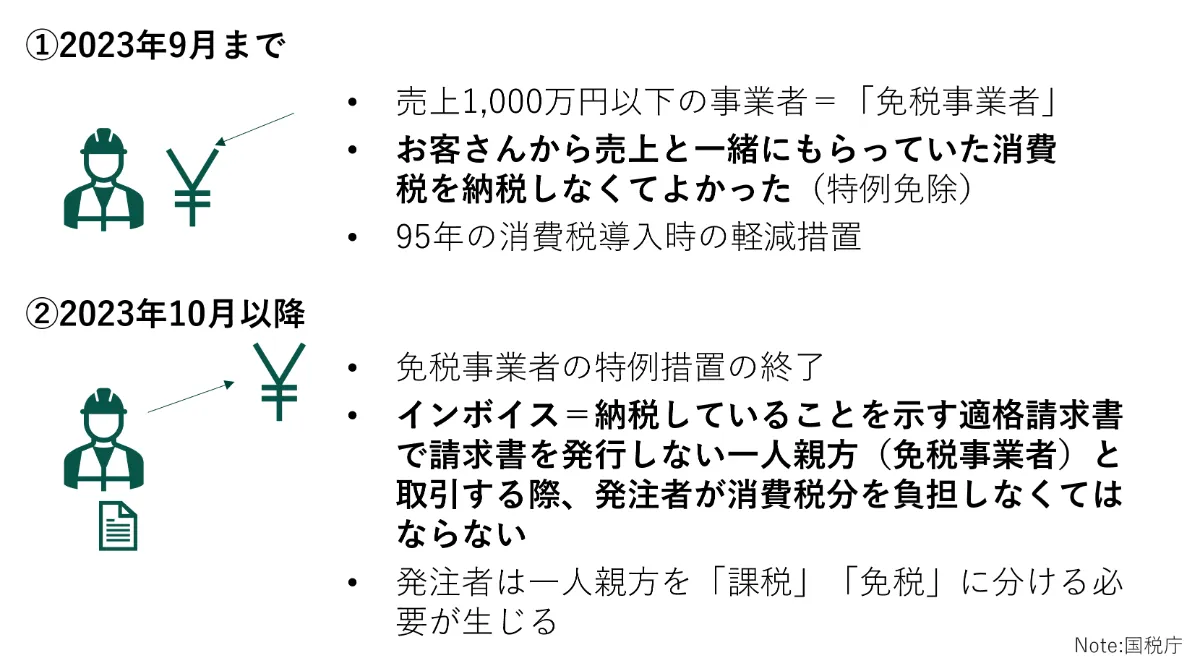

- 建設業の場合、売上1千万円以下の一人親方と、その一人親方と取引している法人に影響

- これまで、売上1千万円以下の「免税事業者」は顧客から売上と一緒にもらっていた消費税を納税しなくてもよかった

- 2023年10月以降はインボイス(適格請求書)を発行していない、消費税を払っていない免税事業者は発注者がその分を負担しなくてはならない

- 2023年4月時点で全産業ベースで法人89%、個人事業主43%がすでにインボイス制度登録完了(東京商工リサーチ調べ)

- 小規模事業者の納税負担を軽減する措置もあることから、登録が進んでいる

まだインボイス制度未登録の一人親方向け

インボイス登録後の納税負担の軽減措置等も説明を受けることができます

インボイス手続き

- 2023年9月末までにe-Taxや管轄税務署で手続きをする必要あり

- 登録は審査制。9月末までに申請すれば、登録通知が10月以降に届いても問題無し

- 審査期間はe-Taxなら1か月半、書面や窓口だと3か月かかる(9月は混雑でもっとかかる可能性あり)

- e-TAX手続きにはマイナンバーカードが必要なので、マイナンバーカードが無い場合は審査が長引く可能性がある

一人親方と取引している法人の対策

- 取引ある一人親方を「インボイス発行済の課税事業者」と「未対応の免税事業者」を分けなくてはならない(古い会計システムだと対応していない恐れ)

- 請求書のフォーマットをインボイス対応に変更しなくてはならない(エクセルでも可)

- 鹿島などの大手各社はインボイス登録を強要しない方針を発表

出典:国税庁 (令和3年7月) 令和3年10月1日登録申請受付開始!リーフレット より

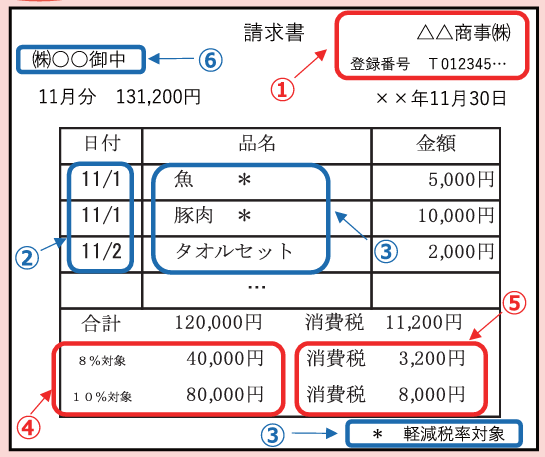

インボイスには下記6点を記載します。太字が従来からの変更点です。

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合にはその旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考:税理士法人ブラザシップ 「一人親方全員に課税事業者になってもらうべき?」

https://www.s-housing.jp/archives/289265

2024年1月:電帳法(電子帳簿保存法)

どんな法改正で、どんな影響がある?

- 税務調査の際に、請求書などの税務申告書類のもととなる書面の原本は従来、紙保管とされていた(=証明力が強い)

- この紙保管がデジタル化の妨げになるとして、2024年1月から原則、保管書類はデータ(紙の場合はスキャン・データ保存)となるが、現場の混乱を鑑み、2年間の猶予期間が認められている

- 建設業の場合、取引先との請求書等のやりとりが電磁的手段の場合は紙保管×、取引先とのやり取りが紙の場合はスキャン保存

- 国税庁見解「紙での保存でも直ちに青色申告承認の取り消しが行われることはない」ので、2年間の猶予期間を踏まえて2026年までに順次、スキャン保存に移行する

- これまでは「税務調査時に必要だから」と紙を保存する会社が多かったですが、今後は徐々にその習慣も無くなっていくでしょう

参考:電子帳簿保存法に対応後の税務調査で必要なものは?

https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/electronictaxaudit

2024年4月:時間外労働の上限規制

どんな法改正で、どんな影響がある?

時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間

- これまでは罰則規定がなかったが、2024年4月から違反=罰則の対象

- 大企業は2019年、中小企業は2020年に適用済、建設業は猶予されていた → これまで通りの長時間残業、休日土日出勤前提だとこの上限に引っ掛かる恐れ

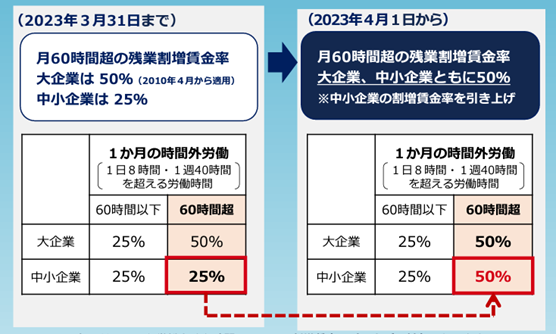

- 2023年4月から月60時間以上の時間外労働の割増賃率が25%から50%に上がっているので、「残業コスト」がすでに上がっている

参考:厚生労働省 建設業向け解説

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/construction_company.html

対策はどれくらい進んでいる? 経営への影響は?

- 日建連(大手ゼネコンの団体)加盟企業でも非管理職の6割がこの上限を超えているので、大手でもこの「月45時間」の水準を守るのは困難

- だからと言って中小企業が対策しなくていいわけではない=職人がいなくて仕事を断る会社が増えているので、人の問題は会社の存続に直結する

- 建設業では有資格者などの「重要な人材が転退職することによる倒産」が増えている

- 労基法に違反した会社は一定期間ハローワークで新卒求人が出せないので、人手不足の建設業には大きな痛手

- 労基法に違反した会社で悪質な場合は社名が公表される

参考:厚生労働省 長時間労働の監督指導、建設業は3,228件

https://www.s-housing.jp/archives/320848

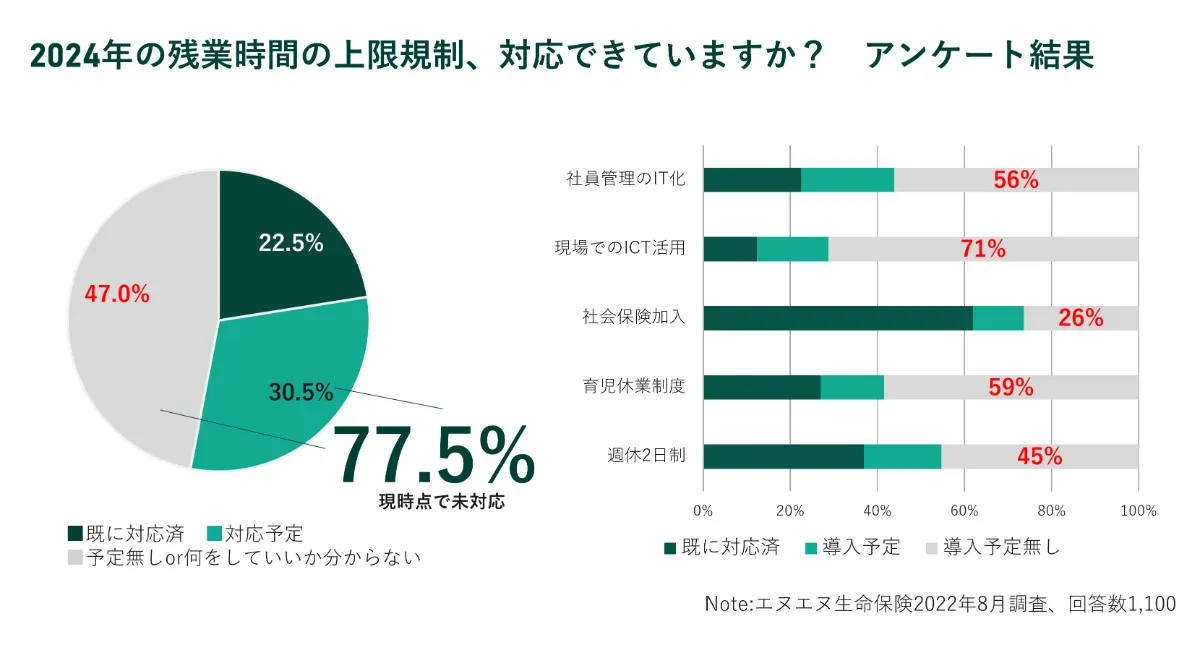

2022年8月時点で「対策の予定無し」の企業が47%。現場のICT化などについても「人手不足なのに対策が進んでいない」ことが分かります

建設業の残業削減、2024年問題は非常に複雑な問題なので、別途対策とその実例をまとめています。

除雪は時間外上限規制の対象外? 建設業の2024年問題の対策を解説2023.10【労務コンサルタント監修】

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

2024年問題は「人手不足」の建設会社の経営にどう影響するのか? をデータできちんと検証する 「少子化=人手不足」ではなく人手不足は転職で起きている?

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/tenshoku2024

クラフトバンクでは各種セミナー等で建設業の2024年問題に対する具体的解決策をお伝えしています。ご相談は以下からお願いいたします。

https://tayori.com/f/craft-bank

また、クラフトバンクの公式LINEでは、建設会社の業務ですぐ使える、請負契約、工程表等のエクセルフォーマットの無料配信をしています。そちらのフォローもお願いします。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演