除雪は時間外上限規制の対象外? 建設業の2024年問題の対策を解説2023.10【労務コンサルタント監修】

更新日:2025/4/17

2024年問題=時間外労働の上限規制まで残すところ半年となりました。

-

どんな法改正か、わかりやすく説明してほしい

-

中小建設会社の経営にどんな影響があるのか?

-

30秒でできる対策チェック

-

「除雪は除外」「移動時間の扱い」などの建設業特有の論点は?

-

8割は未対策、中小建設会社の対策の実態

-

解体、内装は困難だが、土木、電気は対策が進むなどの工種別の違い

建設業に関わる方でこういった疑問をお持ちの方向けに、ポイントをまとめました。

人手不足に悩む中小・中堅の工事会社の経営者の方には特に重要な内容になっています。

なお、本記事は社会保険労務士法人 あさひ社労士事務所(千葉県)所属の労務コンサルタント・村田貴則様に内容を監修いただいています。村田様は大手ゼネコンに約30年勤務されており、現在は千葉県を中心に建設会社を始めとした中小企業の労務相談に乗っておられます。

http://www.asahisharoushi.com/

建設業は建設業法をはじめ、法令が特殊なので、あさひ社労士事務所様を始めとする業界知見のある専門家にご相談されることをおすすめします。

▼目次

どんな法改正か、わかりやすく説明してほしい

2024年4月以降、これまでのように職人を長時間残業・休日出勤させることが困難になります。これまでは36協定を締結すれば時間外労働・休日の上限はありませんでしたが、2024年4月以降は法律で定められた上限を超える長時間労働は、法令違反となり罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)の対象になります。

これまで残業ありきで3ヶ月の工期で進めていた工事が残業なしで4ヶ月になる(工期への影響)もしくは、1人でやっていた工事が2人がかりになる(費用への影響)ことが考えられます。人手の確保の困難な企業ほど、受ける影響が大きい法改正です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

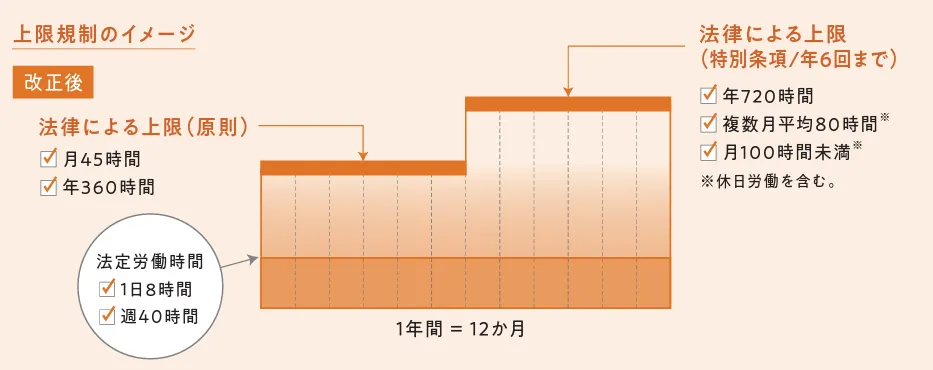

厚生労働省が2023年8月に公開した資料の抜粋です。

- 時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間

- 臨時的特別措置(特別条項)でも、以下の制約あり

時間外労働は年720時間まで

時間外労働+休日労働月100時間未満

時間外労働+休日労働の合計が2~6か月平均80時間以内

月45時間オーバーは年6回が限度

- ただし、災害復旧・復興工事はこの上限規制が一部除外(ただし、判断基準は自治体により差があるようです)

- これまでは建設業は上限規制の適用が猶予されていたが、2024年4月から労働基準法違反=罰則の対象

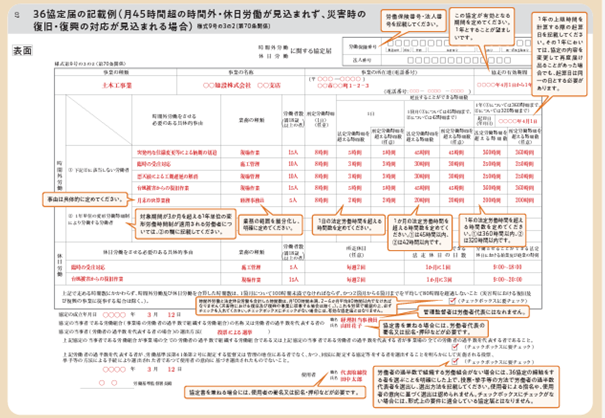

- 2024年4月1日以降に締結する36協定(労基法36条に基づく労使協定、残業・休日労働が発生する場合毎年労働基準監督署に届出が必須)も時間外労働上限規制ルールに即した内容にする必要がある(書式も変更となる)

厚生労働省の資料に、最新の36協定の書式、記載例がアップされていますので、まだの方はすぐにご確認をおすすめします。https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

中小工事会社の経営にはどんな影響があるのか?

建設業、特に中小工事会社の経営においては、会社の存続に関わる法改正です。ポイントは建設業許可の維持です。

建設業許可を維持するには「欠格事由」「専任技術者」の要件を満たす必要があります。(建設業法第7条、8条、令和2年改正建設業法)

欠格事由:労働基準法違反などで代表者が罰金以上の刑を受けると建設業許可の取り消しの恐れがあります。

専任技術者:二級電気工事施工管理技士などの有資格者や一定期間以上の実務経験者など建設業法上の要件を満たす技術者が常勤していなければなりませんが、この専任技術者が社内に1人しかいない場合、その人が他社に転職、退職してしまうと建設業許可を維持できなくなります。(資格を保有する人材が他に社内に在籍していれば問題ありません)

有資格者、職長など会社にとってなくてはならない人材に業務が集中し、長時間残業になっていないでしょうか? その方が他社に転職する、長時間残業で体調不良になってしまったとき、会社の業務に支障はないでしょうか?

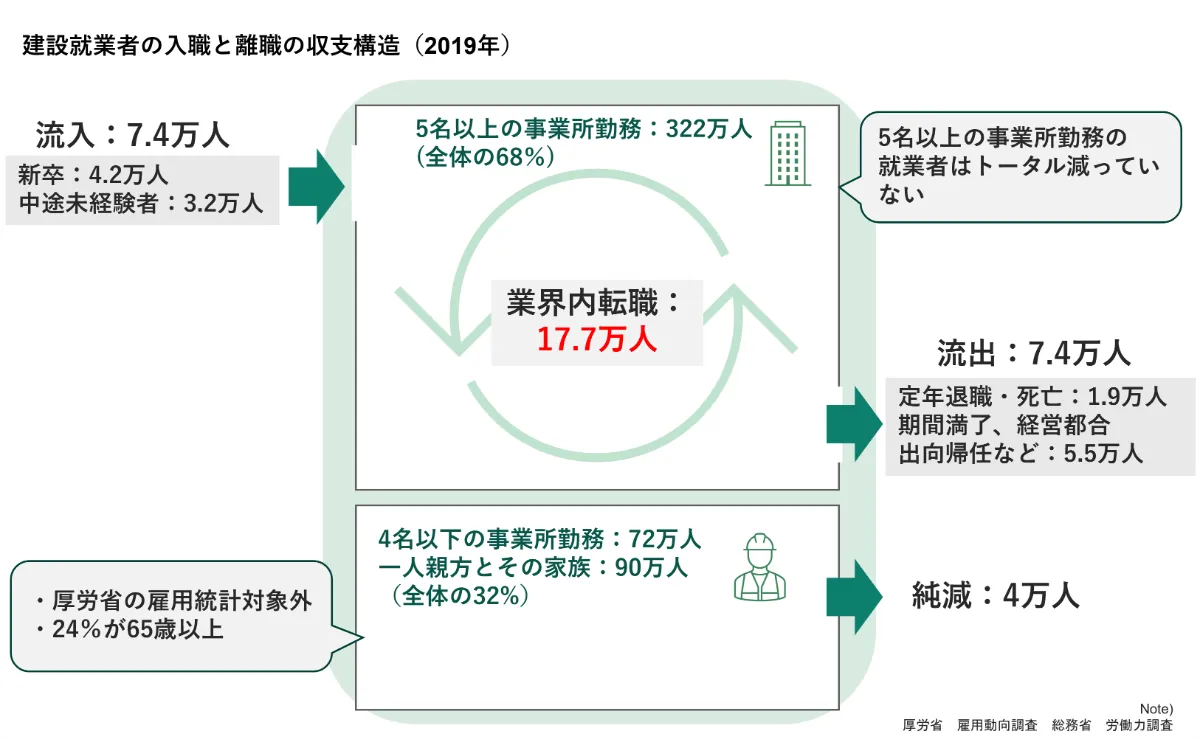

「少子化で若手が入ってこないから人手不足だ」という意見もありますが、少子化の中、建設業に入職する新規学卒者2022年に4.2万人と、増加しています。むしろ、30~40代の中堅層を中心に年間15~20万人が転職していること、「入った人が辞めている」影響の方が大きいのです。(厚生労働省 雇用動向調査)

この「転職による人手不足と経営への影響」については別途記事にまとめますが、帝国データバンクによれば社員の転職、退職によって事業に支障をきたす「転退職倒産」が建設業界では増加しています。

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/tenshoku2024

建設業法に関しては行政書士法人みそらの塩崎先生の記事参照

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kyokashinsei2

30秒でできる2024年問題の対策チェック

以下の5項目に1つでもチェックがついた場合、対策が必要です。

社会保険労務士や労務コンサルタントへの相談をおすすめします。

http://www.asahisharoushi.com/

① 社員の誰が長時間残業しているか、そもそも把握していない

② 毎月45時間以上残業している社員がいるが、対策のめどは立っていない

③ 勤怠管理が紙で、月内で誰が長時間残業しているか把握できない

④ 建設業許可における専任技術者が社内に1人しかおらず、その社員が離職すると建設業許可の要件を維持できない

⑤ 2024年4月以降に提出する36協定届の内容が変更になることを知らない

なお、以下の5項目については2024年問題以前に労働基準法違反となりますので、一つでも該当する場合、あさひ社労士法人等に相談し、早期に見直すことをおすすめします。

- 社員の出退勤(始業・終業)時間を記録していない

- 36協定届を労働基準監督署に届出せずに残業させている

- 1日8時間・1週間40時間を超えた労働時間の割増賃金を払っていない

- 社員に労働条件を書面で通知していない

- 年5日の年次有給休暇を取得させていない

「除雪は除外」「移動時間の扱い」などの建設業特有の論点は?

厚生労働省のガイドブックから建設業に重要な論点を抜粋します。

① 災害復旧工事など

「災害復旧・復興工事」に従事する労働者の36協定には、時間外労働の上限規制が一部適用されません。その為、災害復旧・復興工事と通常の工事に従事する社員の勤怠は分けて管理する必要があります。

また、予見できない突発的な災害やインフラ障害、除雪など雪害等、臨時の対応を行う場合は(労働基準法33条)、労働時間・休日の規定が適用されず、時間外労働の上限規制の対象外となります(労働基準監督署の許可が必要)

北海道、東北、北陸、山陰などの工事会社で、除雪に関する作業に従事している

② 手待ち時間、着替え、作業準備、朝礼、掃除、安全教育などの時間は労働時間

③ 移動時間:通勤は労働時間ではなく、業務上必要な移動は労働時間

工事現場への直行直帰が認められず、会社の命令で会社に集合し、工事現場へ赴く前に作業準備等させている場合は、移動時間は労働時間に当たる

会社が直行直帰を認めていて、任意で集まって現場に行く場合は労働時間ではない

スケジュール管理がホワイトボード、勤怠管理が紙で、自宅から事務所への出社、もしくは現場から事務所への帰社を会社として強制している場合、現場-事務所間の移動が労働時間とカウントされる可能性があります。

「8割は未対策」中小工事会社の対策の実態

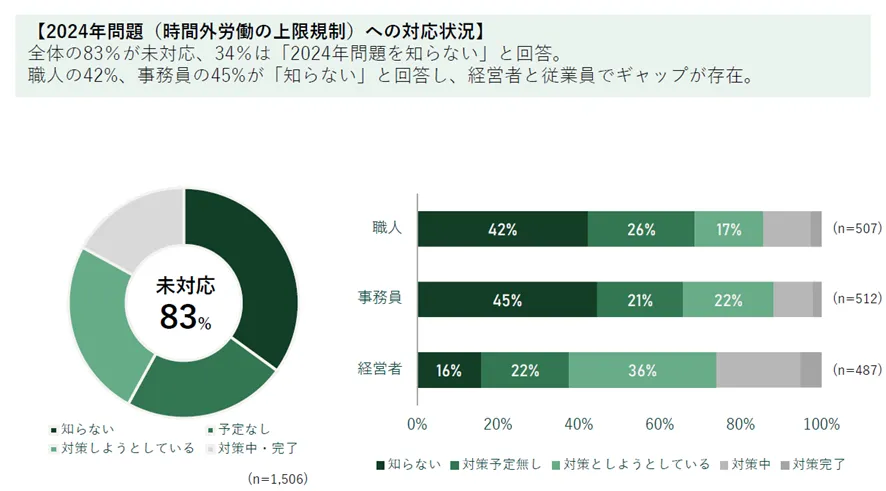

クラフトバンク総研では社員数5~100名の中小工事会社の2024年問題の対策について独自に調査を行いました。(総回答数:1,506名)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000080019.html

調査結果概要

全体の83%が未対応、34%は「2024年問題を知らない」と回答

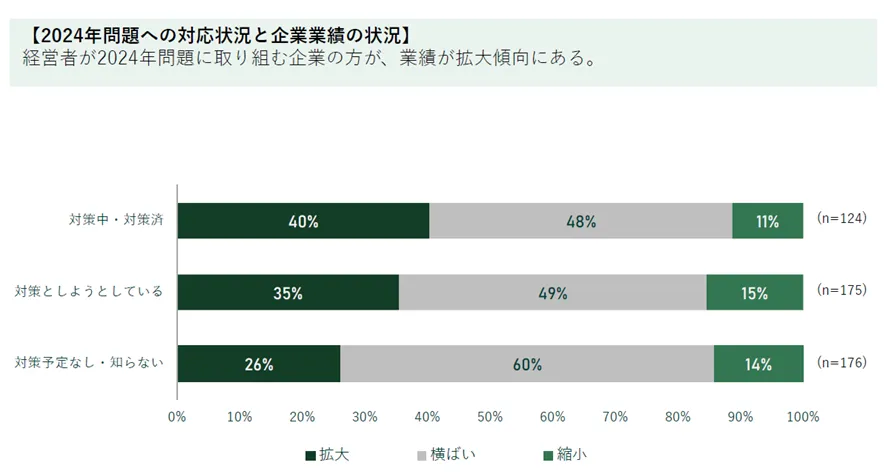

経営者が2024年問題に取り組む企業の方が、業績拡大傾向にある

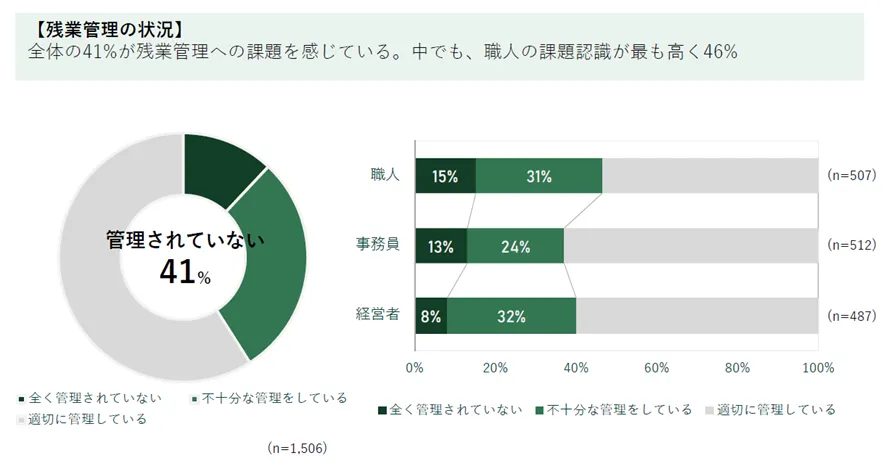

全体の41%が残業管理に課題ありと回答

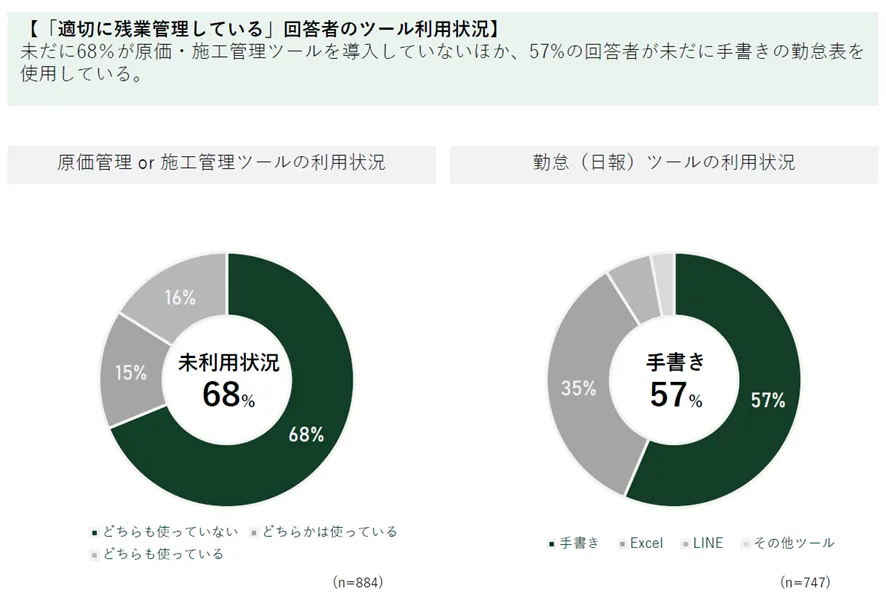

適切に残業管理をしている回答者のうち、57%が手書きの勤怠、日報

経営者の54%は毎日2時間以上の事務作業を行っている

調査からの考察

2024年4月まで残り半年となった2023年8月の調査でもほとんどの工事会社では対策を講じられていないのが実態です。一方で、2024年問題に取り組む企業は業績拡大傾向にありました。

工事会社の41%が残業管理に課題があり、適切に残業を管理しているという会社でも勤怠・日報は未だに過半数が手書きであるなど、ITツールは未だに導入が進んでいません。

そのため経営者の54%が転記や集計など毎日2時間以上事務作業を行い、「第二の事務員」として機能し、営業や採用などの前向きな業務に取り組めない実態が明らかになりました。

2024年4月以降は「ITツール導入による手書きからの脱却」が大きなポイントになるものと考えられます。

全国建設業協会の調査でも時間外労働の多い理由として「書類の多さ」という意見が現場、事務所とも出ています。

建設業=現場仕事のイメージが強いですが、工事以外の業務課題が多いのです。

https://www.s-housing.jp/archives/327249

工種別時間外労働:解体、内装は増加し、土木、鳶、電気、管は減少傾向

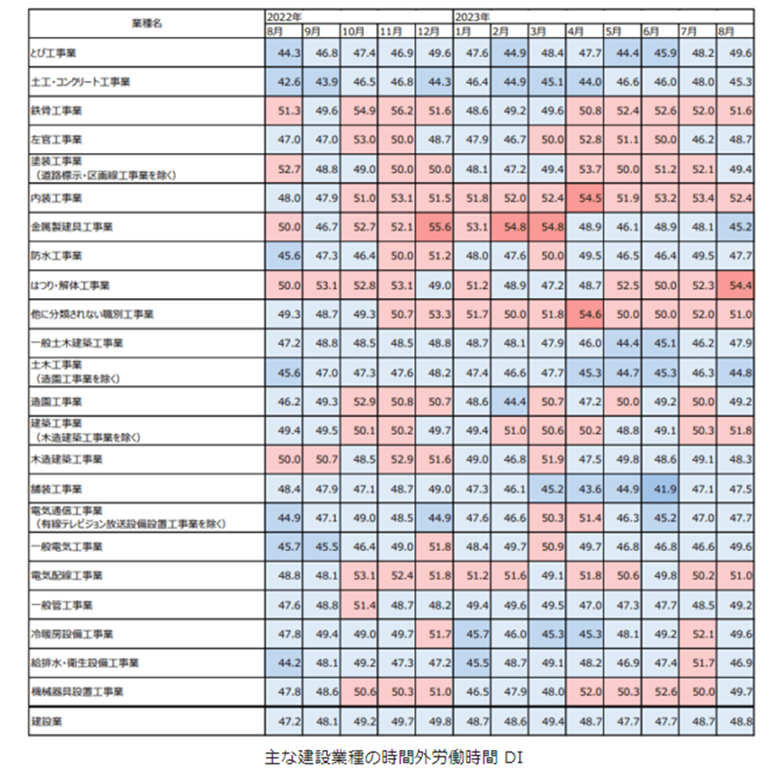

帝国データバンクが2023年8月に行った時間外労働の状況調査(約1800社)で、建設業全体では減少傾向にあるものの、解体、内装は時間外労働が増加していることが分かっています。

他方、土木、鳶、電気、管工事は減少傾向にあり、工種ごとに対策にばらつきがあることが分かっています。

離職防止・業績アップを両立させた地方の工事会社の事例

https://corp.craft-bank.com/cbo/case/Shintec

クラフトバンクの取引先で労働環境の改善による離職の防止、スケジュールの見える化による業績の改善(売上対前年比50%増)を両立させた事例を公開しています。

before

- 労働環境:従業員の予定は社長の紙管理で社長しか把握しておらず、社員は休みにくい

- 業績:スケジュールが見えず、案件数を増やしたくても新規案件を受けられない

after

- 労働環境:スケジュールが全員にリアルタイムで共有され、休みやすくなった

- 業績:大きめの案件の隙間に小規模案件を受注することができ、手待ち時間が無くなった。

「紙で管理していたスケジュールをスマートフォンやパソコン上でリアルタイムに見えるようにする」シンプルな改善が、離職防止、業績アップにつながっています。

事例として挙げた企業の他にも、「効率化することで社長が採用や営業に時間を使うことができるようになった」という声もいただいています。

https://corp.craft-bank.com/cbo/case/techinicaljapan

建設業には事務、移動、手待ち時間など、無駄が多く、その無駄をなくすことでポテンシャルを発揮することができます。

ご関心ある方はぜひお問い合わせください。

https://corp.craft-bank.com/cbo/mitsumori-cbo

監修:社会保険労務士法人 あさひ社労士事務所 経営労務コンサルタント 村田貴則様(社会保険労務士有資格者)

大手ゼネコンに約30年の勤務経験あり

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演