建設業の「人手不足」「職人不足」を「職人の給料」のデータから考える

更新日:2025/4/17

-

建設業の「人手不足」「職人不足」の要因は給料が低いからではないか?

-

職人の給料を上げれば「人手不足」「職人不足」は解決するのか?

-

これから建設業の給料は上がっていくのか?

-

技能や経験で年収が決まるのか? それとも違う理由で決まるのか?

筆者はこれまで建設業の「職人不足」「職人の単価」「職人の転職」についてデータで分析してきました。

その中で、多くの方から要望があったのが「給料」「給与」「年収」のデータ分析です

「人手不足」「職人不足」が進み、「人手が足りなくて仕事を断る」「有資格者などの重要な社員の転職・退職で倒産に至る」会社が増える中、改めて「給料」を分析した方が良いと考え

上記の統計に基づき、整理しました。

本レポートはまず実態を客観的データから明らかにすることを目的としています。正しい実態把握が業界をより良くしていくために不可欠と考えたためです。

筆者の見解(工事会社の経営者が意識すること、制度上何が課題か、施主側の課題)は後半にまとめています。

▼目次

①建設会社に勤務する社員の給料は他産業と比べて高い、ただし一人親方は低い

建設業就業者全体の88.4%が A建設会社に勤務する社員、11.6%が B個人事業主(一人親方、雇無業主)です。(2022年総務省労働力調査)

A建設会社に勤務する社員/全体の88%

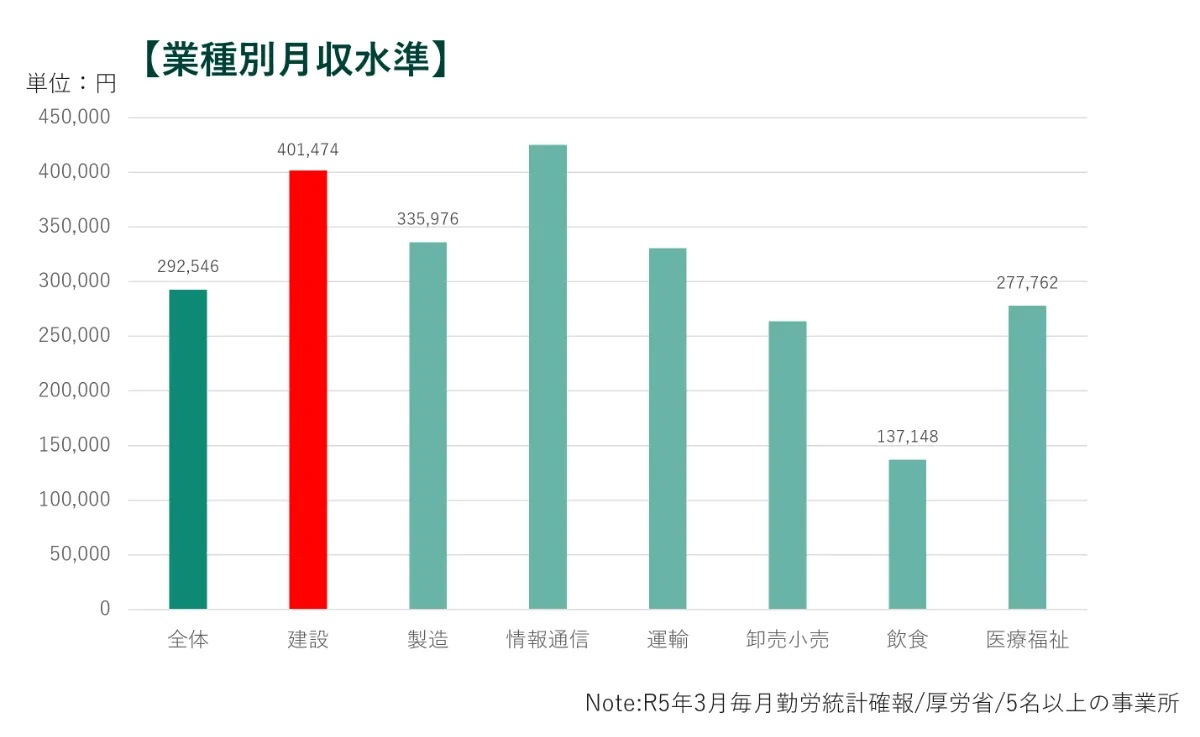

令和5年3月の毎月勤労統計確報から建設会社に勤務する社員の1ヶ月の給料(全国平均、現金給与総額、残業代込み)の水準を他産業と比較してみます。

※社員数5名未満の事業所は対象外。

上記の通り、全体平均、飲食、医療福祉などの他産業と比較して、建設会社に勤務する社員の給料は高いです。

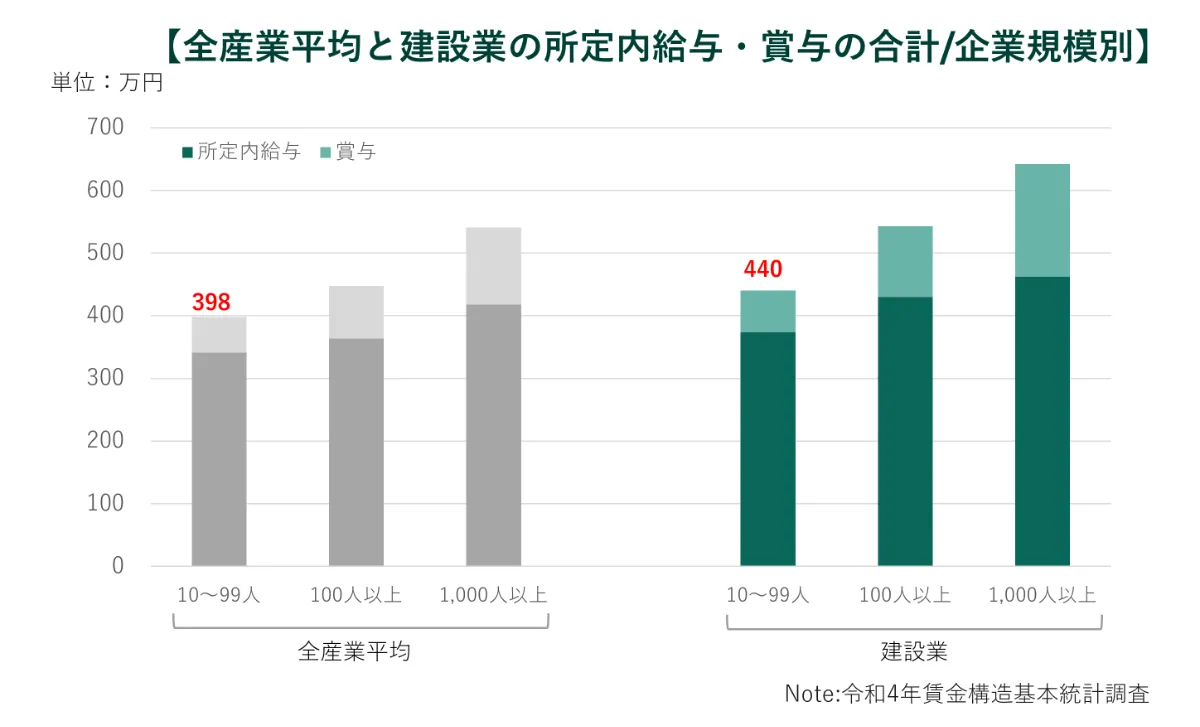

令和4年賃金構造基本統計調査から企業規模別の年収(残業代除く、全国平均)を全産業平均と建設業で比較してみると、10~99人の企業規模でも、全産業平均より建設業の年収が高いことが分かります。(ただし他産業よりも長い労働時間を前提にしています)

B個人事業主(一人親方)/全体の12%

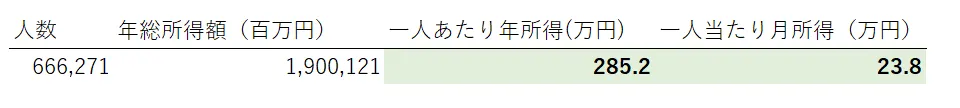

国税庁統計年報(145回)から、建設業の個人事業主の月収の平均値を見てみます。一人親方は厚労省の統計でカバーされていないため、国税庁のデータを参考にしました。

この場合の月収の定義は税金などの経費を除いた後の所得です。

▼建設業一人親方の所得水準(国税庁統計年報)

A建設会社に勤務する社員(月40万円、税金控除前)とBの個人事業主(月24万円、税金控除後)とでは給料のもらい方が違うため、単純比較はできません。

しかし、Aの社員には給与や賞与以外に福利厚生や手当があること、2023年10月から始まるインボイス制度等も踏まえると、データ上「一人親方は簡単に稼げない」と考えるのが妥当です。(国税庁統計を見ると、高年収の一人親方がいるのも事実ですが、平均値は低いです。多くの稼げない一人親方と、一握りの高年収の一人親方がいるのが実態です)

「都内一人親方の1/3は生活保護以下の給与水準で暮らしている」という論文(2015中央大学)もあります。

経営者の方は社員に「無計画な独立」を勧めないことが大切です。個人負担の社会保険料とは別に、会社が社会保険料を負担しているなど、基本的な仕組みから説明する必要があるでしょう。

工事マッチングプラットフォーム・クラフトバンクの掲載案件を分析しても、「経験年数に関わらず、一人親方は法人に勤務する職人よりも低い単価で仕事を請ける」傾向があります。

工事はチームで行うものなので、「一人親方よりもチームの法人が有利」なのです。

工事単価については「建設業の職人の単価の決まり方」もご覧ください。

「地方・常用で十年経験を積むより、首都圏や名古屋の案件を材工で請けた方が単価は上がる」実態を分析しています。

②建設業の給料はこの10年で増加傾向、特に若手は賃上げ進む

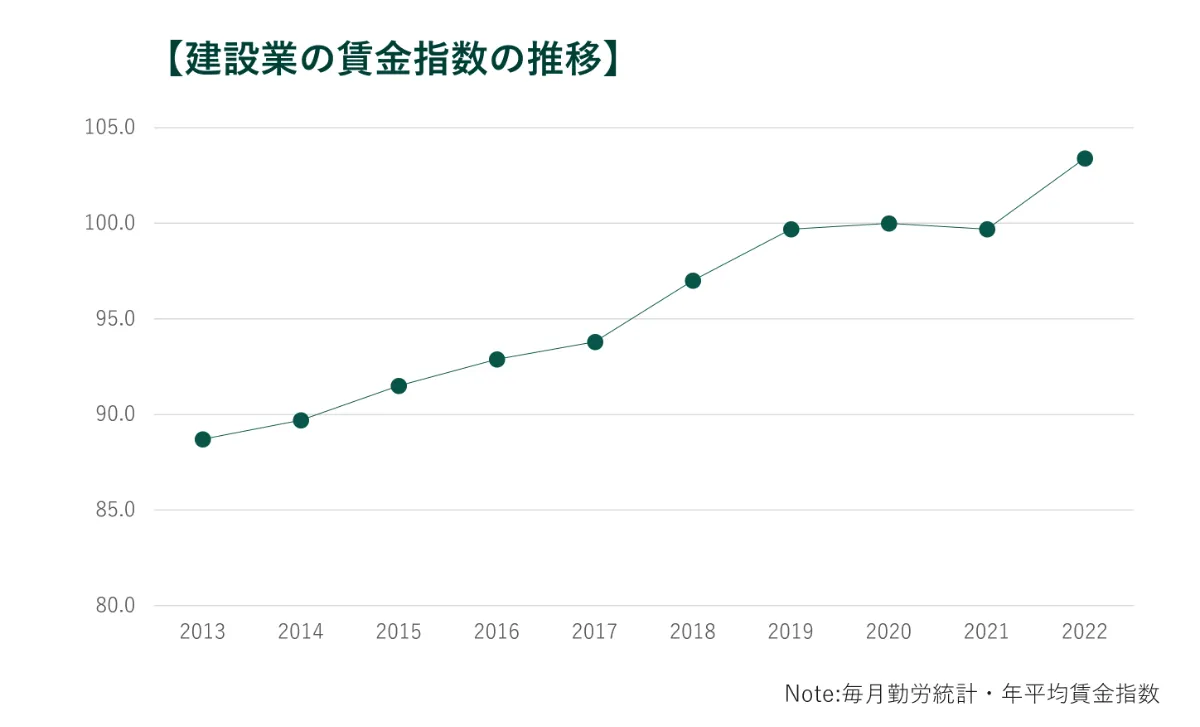

次に、毎月勤労統計の年平均の賃金指数から、建設業に勤務する社員(一人親方除く、5人以上の事業所)の給料の上がり方を見てみましょう。

上記の通り、給料は10年前の2013年と比較して15ポイント上昇しています。

建設業では資材高が目立っていますが、人件費も確実に上昇しているのです。最低賃金もこの10年で上昇を続けていますので、当然、建設業もその影響を受けます。

「未経験者でも確実にもらえる最低賃金」と「危険を伴う建設業の職人の給与」を冷静に比較する必要があるでしょう。

更に、給料の水準は2023年以降、さらに上がると予測されます。

理由としては、帝国データバンクの最新の調査で32%の建設会社が2023年の賞与支給額を増やすと回答しているからです。

最低賃金も2023年、2024年とも上昇すると予測されています。

また、建設投資は増加しながら、建設業就業者は減少しているため、「就業者1人あたりの建設投資」は増加しています。

そのため、2015年と2022年を比較すると、建設業で働く人たちは一人で4~8%多く仕事をしていることになります。

DXなどの効率化が求められる理由はこの「一人一人が以前より多くの仕事をこなしている」ことにあるでしょう。

また、建設業就業者の7人に1人が65歳以上(労働力調査)と高齢化も進んでいるため、現役世代の負担も増しています。給与水準の高い都市部に若手人材が流出し、地方中心に「人手不足」で仕事を断る会社が増えています。

建設業界の若者離れについては「建設業の職人不足の原因と影響について”きちんと”データと事例に基づいてまとめました」をご覧ください。

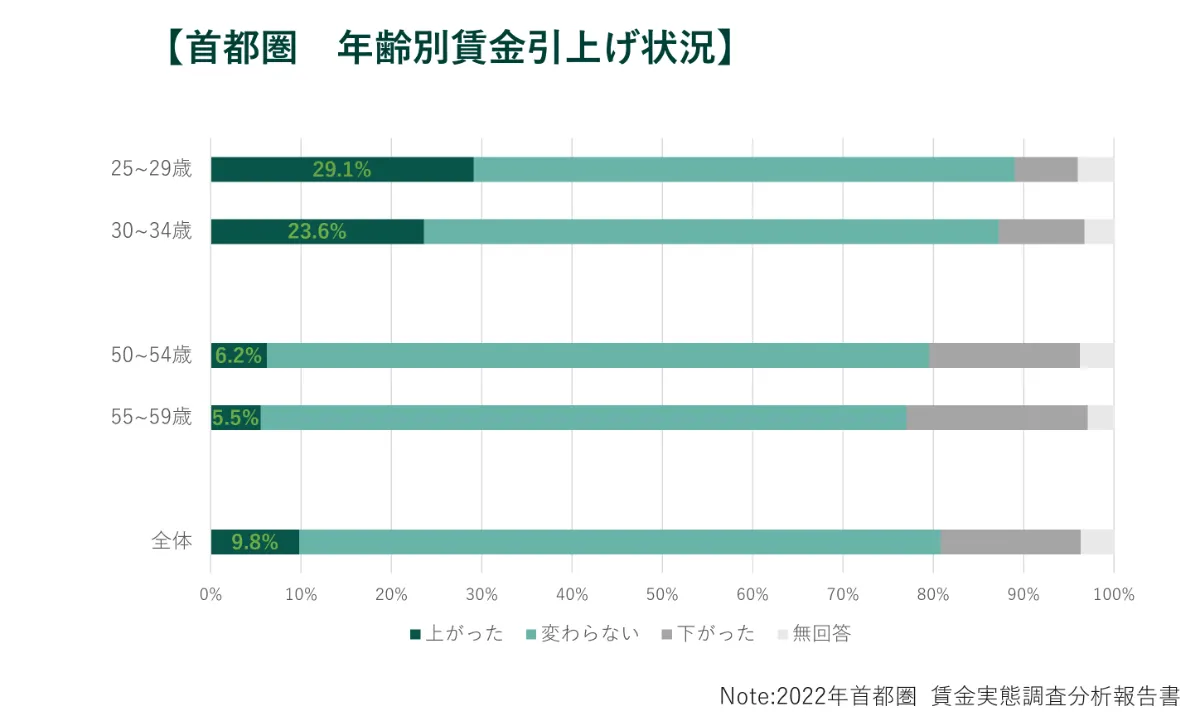

2022年首都圏 賃金実態調査分析報告書を見ると、首都圏では20~30代の若手職人の23~29%が賃金が上がったと回答しています。

(総回答数1.1万)現場の高齢化を危惧し、各社若手の給与水準を上げていることが分かります。

50代の職人で賃金が上がったと回答しているのは5~6%で、現場で求められているのは「経験より若さ」「長時間労働に耐えうる体力」であることが分かります。

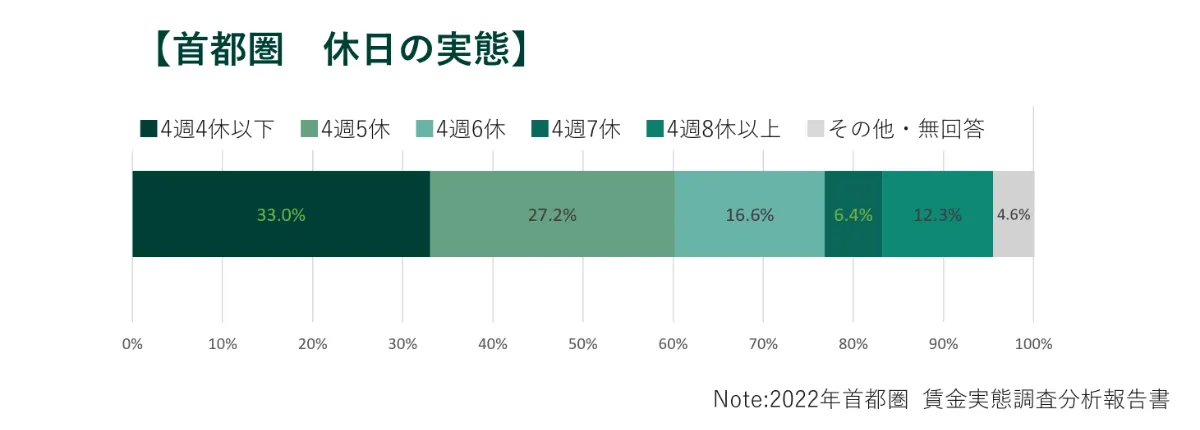

③課題は労働環境 日給月給、道具代の自己負担、休みの少なさ

他産業と比較して給料が高い建設業の「働き方」の課題は何でしょうか。

データを見てみると、問題は労働環境にあり、単純に給与水準を上げれば解決するわけではありません。

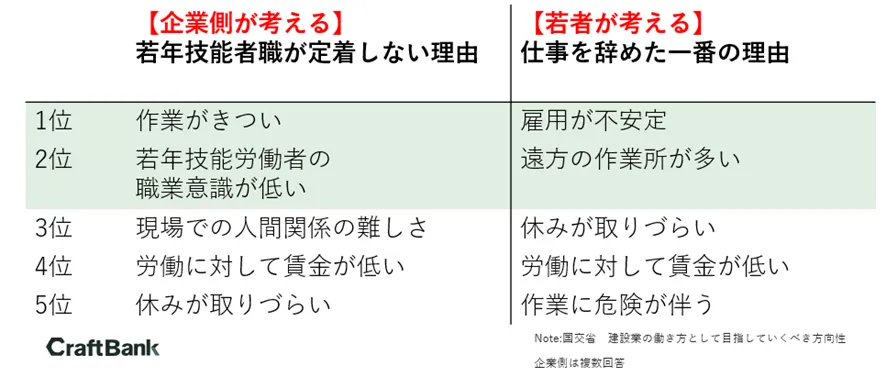

国交省の資料から「会社が考える若年労働者の辞める理由」と「若手が会社を辞めた一番の理由」のギャップを見てみましょう。

会社は「作業がきつい」「若手の職業意識が低い」と考えていますが、実際に退職した若者にとっては

- 日給月給(月額固定ではなく、労働時間に応じて給与が変動する)に代表される雇用の不安定さ

- 移動の多さ(拘束時間が長い)

- 「休日の取りにくさ」

などが大きな不満であることが分かります。

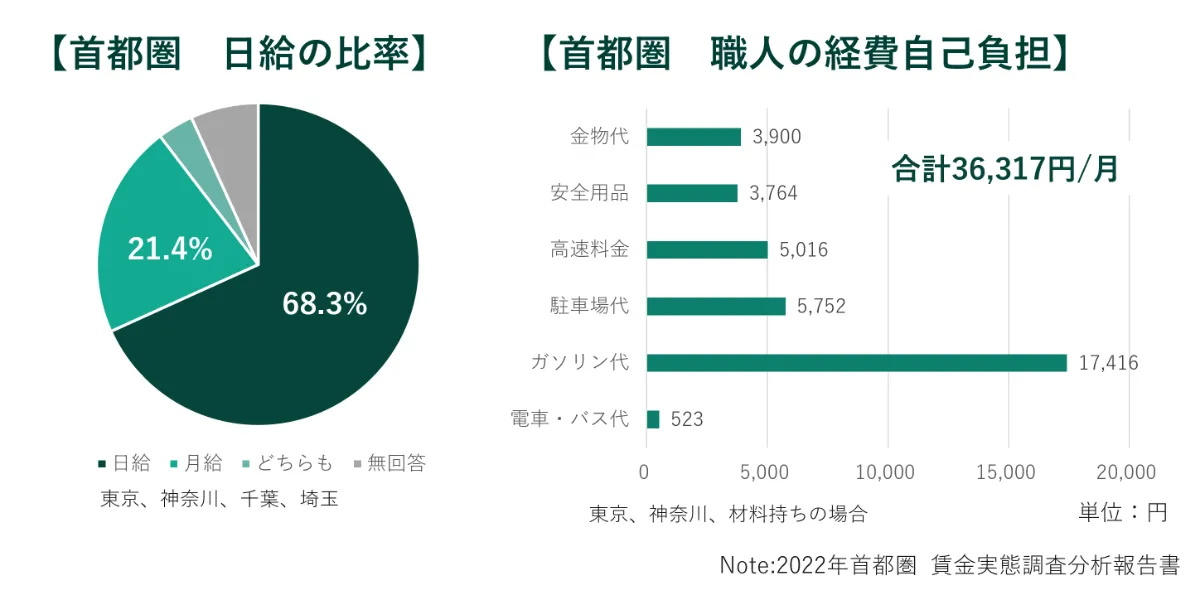

次に2022年首都圏 賃金実態調査分析報告書を見てみましょう。

「日給月給」が68%、さらにガソリン、工具などの経費自己負担は月平均3.6万円です。

「建設業は給料が安い」のではなく「給料は高いが、日給月給で給与が月によって変動し、道具代の自己負担があり、拘束時間の長さに比して割に合わない」という「労働環境の問題」なのが正確なところです。

この労働環境の問題を解決せずに、給料を上げて新規採用をしても、離職者が出てしまい、「穴の開いたバケツに水を入れる」ことになります。

「正社員の日給月給」は他産業ではあまり見られません。建設業界に転職し、給与明細を見て驚く人も多いのです。

「日給月給」は海外でも珍しい制度であるため、特定技能などの外国人人材を受け入れる場合、日本企業は月給制とする必要があります。(国交省指針)「日給月給」が建設業における外国人人材の活用時の壁になるのです。

しかし、先ほどの図の通り多くの会社は退職者が出る理由を「若手の意識が低い」で片づけてしまっています。

他産業と比較しながら現実的に給与制度や労働環境を見直さなければ「人手不足で仕事を断る」ことになってしまいます。

求人票を「日給」「日払い」ベースで記載する会社もあり、まだ業界内では「日給で考える」職人も多いです。

一方で、土木を中心に職人を雇用(取引先の一人親方含む)する動きも進んでいますので、今の建設業界は「日払いの職人」と「サラリーマンと同じ月給の職人」が混在する過渡期と言えるでしょう。

▼建設会社の事務所で使用されるホワイトボードや紙の帳票の例

また、「スケジュール管理が紙やホワイトボード」「現場終わりに事務所に戻ることを強制させ、書類業務をさせる」など、業務がアナログ・非効率であるために現場と事務所の移動を強いる会社は、人材採用・定着で不利になります。

また、現場と事務所が離れているのが建設業ですから、直行直帰できる業務の環境整備が重要です。

毎月固定額を支払う月給制と違い、毎月支給額が変動する日給月給制は給与計算を行う事務部門の負荷も大きいのです。

いくつものエクセルの計算式を立ち上げ、工数をかけて給与計算をしている工事会社も多いです。

「職人3人あたり事務員1人必要」と言われるほど、事務員を多く抱えているのが建設業です。(建設業の正社員の22%が事務職)

さらに、職人にも日報作成などの事務が発生し、現場が終わってから夕方~夜に残業して事務作業をしているのが実態です。

弊社クラフトバンクが提供するクラフトバンクオフィスでは、上記のような

- スケジュール管理

- 勤怠管理

- 給与計算

- 日報作成

など、さまざまな業務効率化が可能です。

サービスの詳細については以下のリンクからお気軽にダウンロードしてみてください。

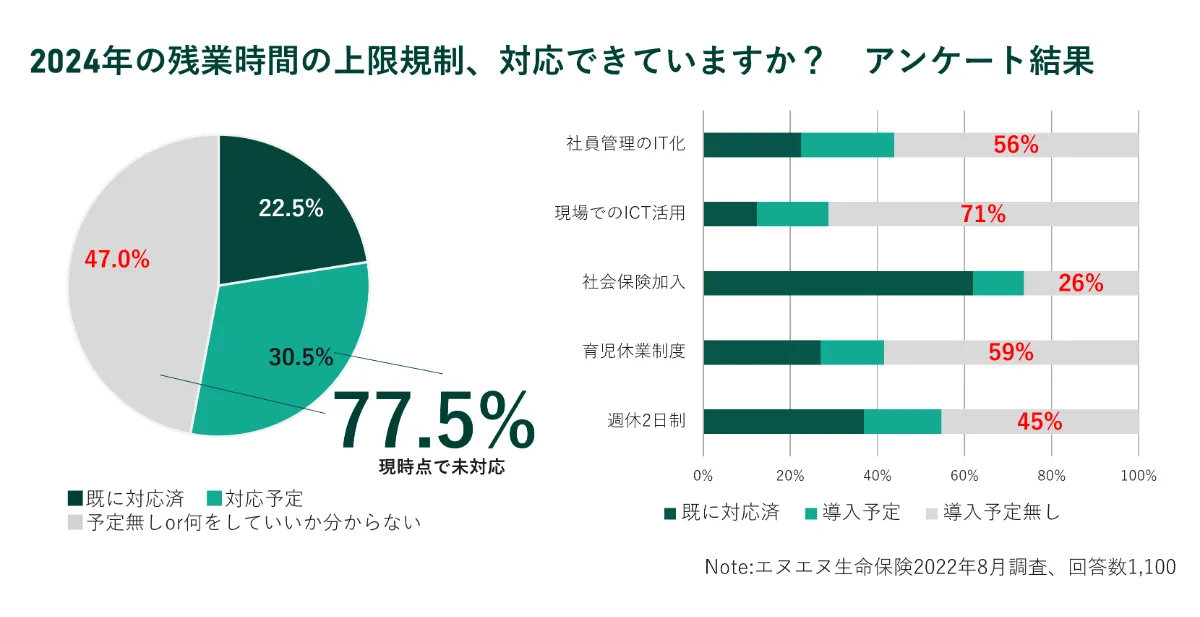

残念ながら、2024年問題(残業時間の上限規制)に関して生保会社が行った2022年8月の調査では47%の会社が2024年問題の対策をする予定はないと回答しています。

ICT活用についても71%が対策予定なしと回答し、「人手不足倒産」が起きる時代に「人やITにお金や手間を投じる」会社・経営者が多くないことが分かります。

人が減っていく業界において、設備や環境にお金や手間を投じれない会社の未来は明るいとは言いにくいですね。

④年齢別、請け方別、工種別、地域別の給料の決まり方

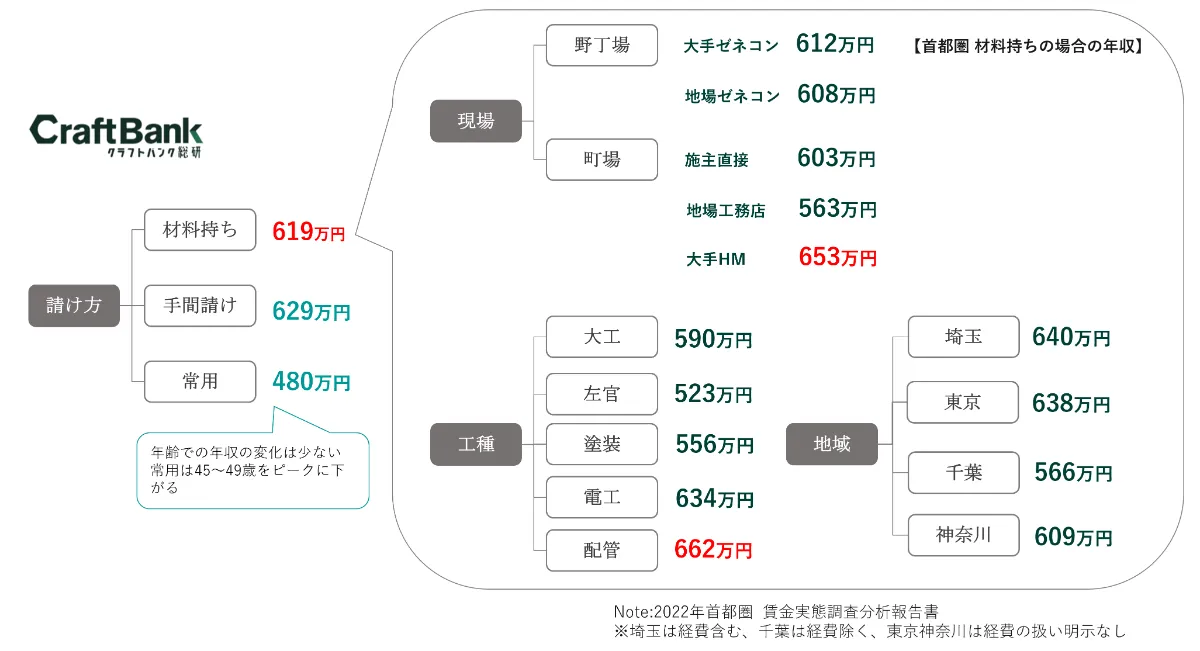

建設業の給料がどうやって決まるのか、2022年首都圏 賃金実態調査分析報告書から分析してみましょう。

結論は、以前「職人の単価レポート」でもまとめた通り、「年功序列で給料は上がらず、請け方、工種、現場で決まる」のが実態です。(材料持ちの総回答数2,500)

ただし、上記の年収の前提となる勤務日数は以下の通りで、祝日もなく、土日どちらかは稼働して、サラリーマン以上の年収になっているのが実態です。(総回答数8,700)

職人が現場で工事をするだけでなく、出面管理や日報記入などで非効率なアナログの事務仕事をしている場合、勤務時間はさらに長くなっていきます。(職人の事務サポートをする協会もあります)

そんなアナログ業務で疲弊する会社を救うためにも、弊社クラフトバンクでは『クラフトバンクオフィス』の提供に力を入れております。

先ほどの「50代の職人の賃上げが進んでいない」とも関連しますが、少ない休日数が他業種より高い年収の前提になっているので、加齢による体力の衰えが年収のダウンにつながってしまうのです。

先述の全国平均の給与水準よりも上記の図の年収が高め(600万円~)なのは、「材工請け」「首都圏」のデータだからです。「常用」「地方」の年収水準が低いため、全国平均でみると400~550万円になります。

ここまでは客観的にデータから実態を明らかにしてきました。以降は建設会社向け経営コンサルタントとしての筆者の見解です。

職人不足に対する見解 その1 経営者向け:今後の見通しとポイント

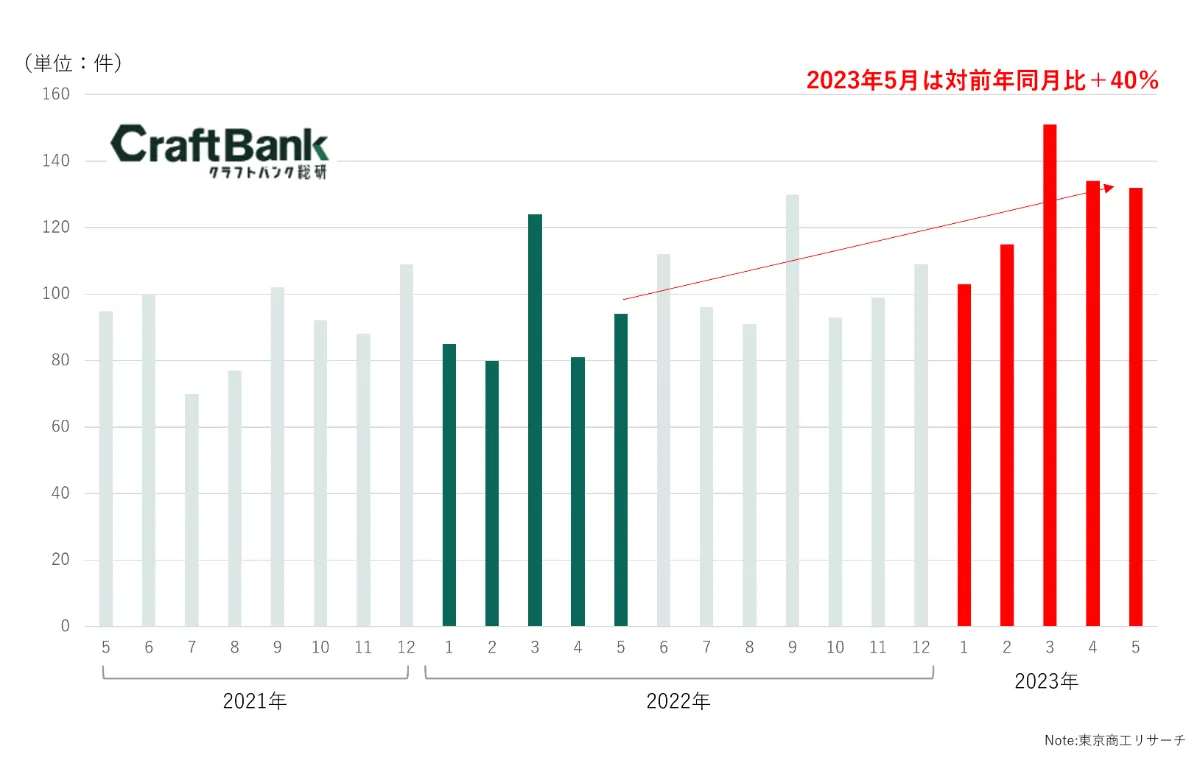

建設投資が伸びる中、建設業の倒産は増加しています。

特に「元請」で仕事を請けることの多い会社の倒産が増加しています。建設業の場合、資材高の影響を真っ先に受けるのは協力会社ではなく、元請です。(例:どのゼネコンが入札しても、結局施工する工事会社は同じなので、「下請」と呼ばれる専門工事会社の方が業績が安定する)

▼解説動画

https://youtu.be/hDpJCXmCDa4

そのため、生き残った会社に仕事が集中し、「二極化」が進行しています。

コロナ禍の前よりも大きく業績を伸ばす会社もあり、今後は成長する会社に人材も集中していくことでしょう。

そして、Indeedなどの求人媒体、SNS等を通じた転職、引き抜きも活発になると考えられます。

経験のある職人、資格のある職人は業績の悪い会社から成長する会社に転職し、給料を上げていくでしょう。

また、鹿児島、熊本のように大規模な開発プロジェクトが進むと、地域の枠を越えて職人の奪い合いが発生します。

この奪い合いによって工事会社や職人の選択肢は全国に広がっていきます。

「元請」と呼ばれるゼネコン、ハウスメーカーはこれまで以上に「協力会社戦略」の見直しが求められます。

「職人不足」に起因する手戻りや是正工事で「安物買いの銭失い」をしているケースも多く聞きます。

この辺りは「建設業の倒産増加の解説」もあわせてご覧ください。

「職人がいなくて仕事を断っている」経営環境で、建設会社の経営者にとって職人の給料や業務効率化などの労働環境は「売上確保のための投資対象」と言えます。

2023年の割増賃金率のアップを踏まえると、労働環境整備はコスト増加を抑える施策でもあります。

建設会社は重機などの「目に見えるもの」への投資決定は速いですが「人材」「IT」といった「目に見えないもの」への投資は苦手な傾向があります。しかし今は「目に見えないもの」への投資が勝負の鍵になっています。

筆者はコスト削減の相談を受けることも多いですが、建設業のコストには見直しの余地が多いです。案件別の採算が見えない「どんぶり勘定」で「忙しいわりに儲かってない工事」を抱えていたりします。

そんな現状を改善するためにも、弊社クラフトバンクが提供するクラフトバンクオフィスでは

- 案件管理

- 顧客管理

- 売上管理

- 原価管理

など、さまざまな会社経営に必要な機能を提供しております。

クラフトバンクオフィスのサービス詳細については、以下のリンクからお気軽にダウンロードしてみてください。

職人不足に対する見解 その2 「職人の給与」の制度上の課題

「職人の単価レポート」でも分析しましたが、現状、職人の給料は「常用・地方で何年も経験を積むよりも、東京や名古屋の仕事を材工で請けた方が上がる」構造になっています。

経験と給料はあまりリンクしていません。「腕の良い職人と儲け方のうまい職人は別」になっています。

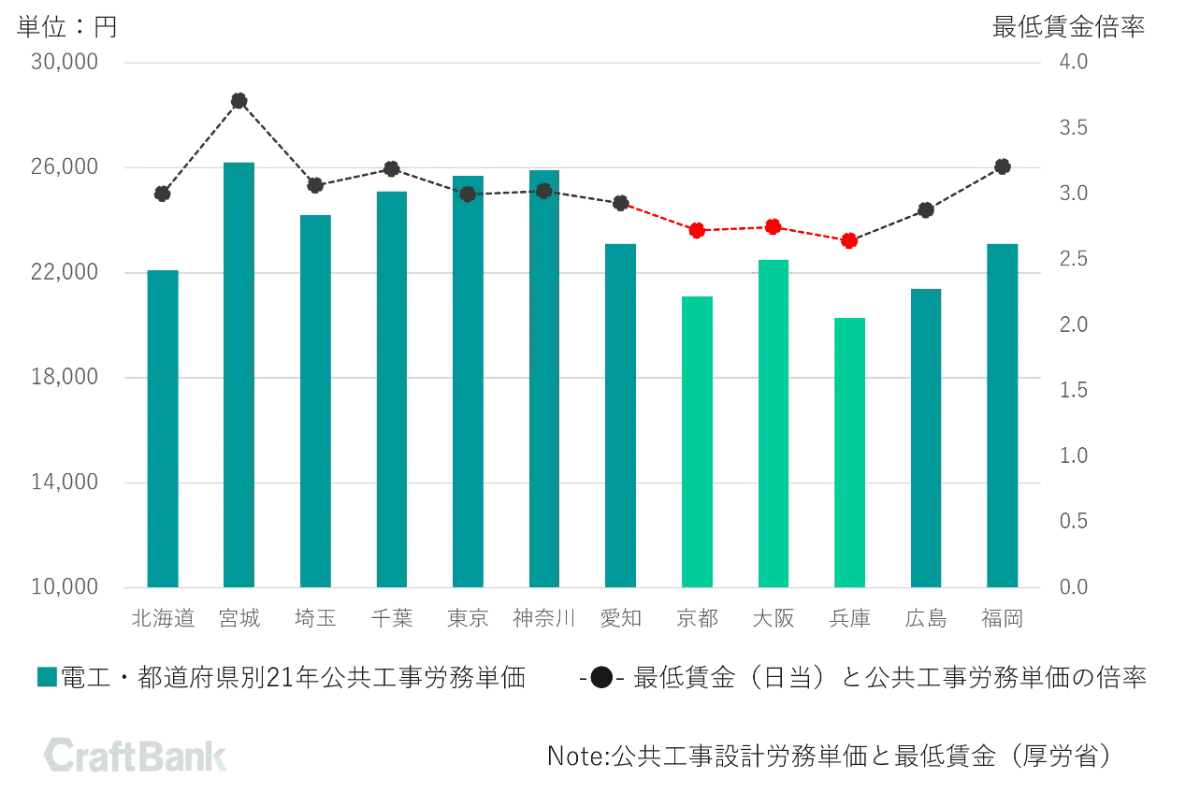

理由は不明ですが、地域別に最低賃金と公共工事設計労務単価を比較すると、なぜか関西地域の職人の単価が低い傾向にあるなど、地域間の「ひずみ」が大きいのです。

筆者は東日本大震災の際、東北で被災し、地元の建設会社の災害後の活躍を目の当たりにしてきました。

災害の多い日本では、建設業(土木、建築双方)は自衛隊とともに各地域に不可欠な存在です。

大阪も名古屋も職人も価値は同じはずですから、「全地域、公共工事設計労務単価は最低賃金の〇倍を必ず維持する」など、地域間の「ひずみ」を是正していくことが重要と考えています。

また、民間も含め実際に現場で職人支払われている単価は、公共工事設計労務単価の0.8倍前後です。

これは、民間サイドで公共工事と同等の単価が支払われていないことが背景にあると考えられます。

たとえば、民間で工事をすることの多い大工や左官と、公共工事にも従事する電工などの設備系工種の間には単価のギャップがあり、設備系の方が高いのです。(筆者はこの工種間格差も課題と考えています)

「職人がいなくてプロジェクトが進まない」市況ですから、今後は公共工事設計労務単価だけでなく、民間も含めた実際の単価を注視し、施主となる不動産デベロッパー等にもデータを示し、理解を得る必要があります。

たとえば、左官は技術に比して単価が低いこともあり、希少性の高い工種です。にもかかわらず、ベテランの左官職人を必要とする意匠性の高い物件を、無理な工期・単価で作ろうとすれば、うまくいきません。

「毎年3月に民間・公共の受注が殺到する」「職人不足を計算に入れていない非現実的な工期設定で施工不良が増加」など、施主側の課題の詳細は「職人不足」の構造分析のレポートもご覧ください。

いかがでしたでしょうか? 具体的な改善策、各社の成功事例などTwitterでも情報発信をしていますので、ぜひフォローをお願いします。公式LINEでは工程表、請負契約などの会苦セリフォーマットの無料配信もしています。

youtubeでの解説動画はコチラ

安全大会等の講演依頼はコチラ

建設業で絶対に必要となる工程表。ただ、「工程表を作るのがめんどくさい…」という声をよく聞きます。

そこで、クラフトバンクでは1,200人以上の専門工事会社の方にお使いいただいた工程表のテンプレートをご用意しました。

毎月多くの人に読まれている記事の中で、どんな作りなのかも合わせて解説しています。ぜひ1度ご覧になってみてください。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演