施工管理は長時間残業で睡眠不足×職人は定時帰りだが日給制? 建設業の残業時間をデータで考える

更新日:2025/6/2

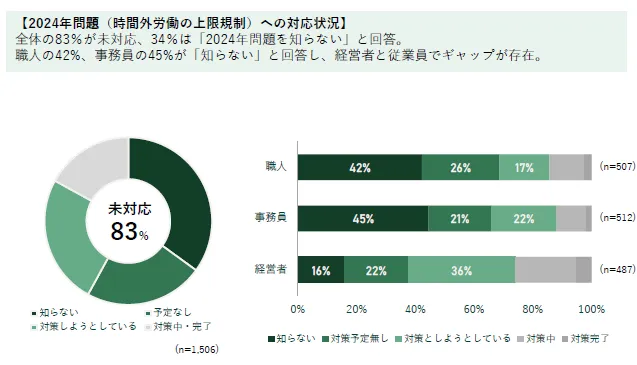

2024年問題(時間外労働の上限規制)まで残り2か月となりました。

2024年4月以降は建設業も時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となります。

しかし、建設業界の対策は進んでいません。

弊社が2023年9月に公開したレポートでも社員数5~100名の工事会社の83%が2024年問題の対策ができていない、と回答しています。

他方で、施工管理、職人とも人手不足が進み、「受注があっても職人がいなくて請けられない」という声も多くなっています。東京商工リサーチのレポートでは「社員の退職等で受注できない」「建設業許可を維持できない」「後継者不足」などの建設業の人手不足倒産も相次いでいる、とあります。

残業時間を減らし、労働環境を改善し、職人不足に対処することが経営上、不可欠になってきています。

では、対策を考える上で、建設業で残業時間が長いのは誰か、データで検証してみます。

施工管理(技術者)か、職人(技能者)か? 土木か建築か? 大手か中小か?

残業時間はどちらが長く、45時間/月をオーバーしているのは誰なのか?

建設業の過労死防止のために行われた厚労省の委託調査にそのヒントがあります。

250ページのレポートの内容をまとめると以下の4点になります。

-

大手・建築系施工管理の残業時間が最も長く、睡眠時間が短い

-

職人、特に公共土木の職人は残業時間が施工管理よりも少なく、睡眠時間も長い

-

ただし、職人は中小企業中心に日給月給が多く、現場までの移動負担も大きい

-

休みの取りやすさは施工管理の方が改善が進んでいるが、ハラスメントは施工管理、職人とも改善遅れ

実態は

月給制で給与水準が高めだが、残業が多く、睡眠時間が短く疲弊する施工管理

×

定時帰りだが、日給月給で移動が大変、休みがとりにくい職人

「監督も職人もちょうどいい職場が少ない」のが調査で明らかになった実態です。

最も建設業界にとって良いのは「残業の少ない施工管理」「月給制で移動に手当が出るor移動負担の少ない職人」「月給制でも職人の給与水準が減らない会社」が増えること、と言えます。

出所:平成30年度厚生労働省委託 過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業(建設業に関する調査 みずほ情報総研)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000511995.pdf

本記事の統計は基本、上記調査から引用しています。

以下、詳しく見ていきます。

▼目次

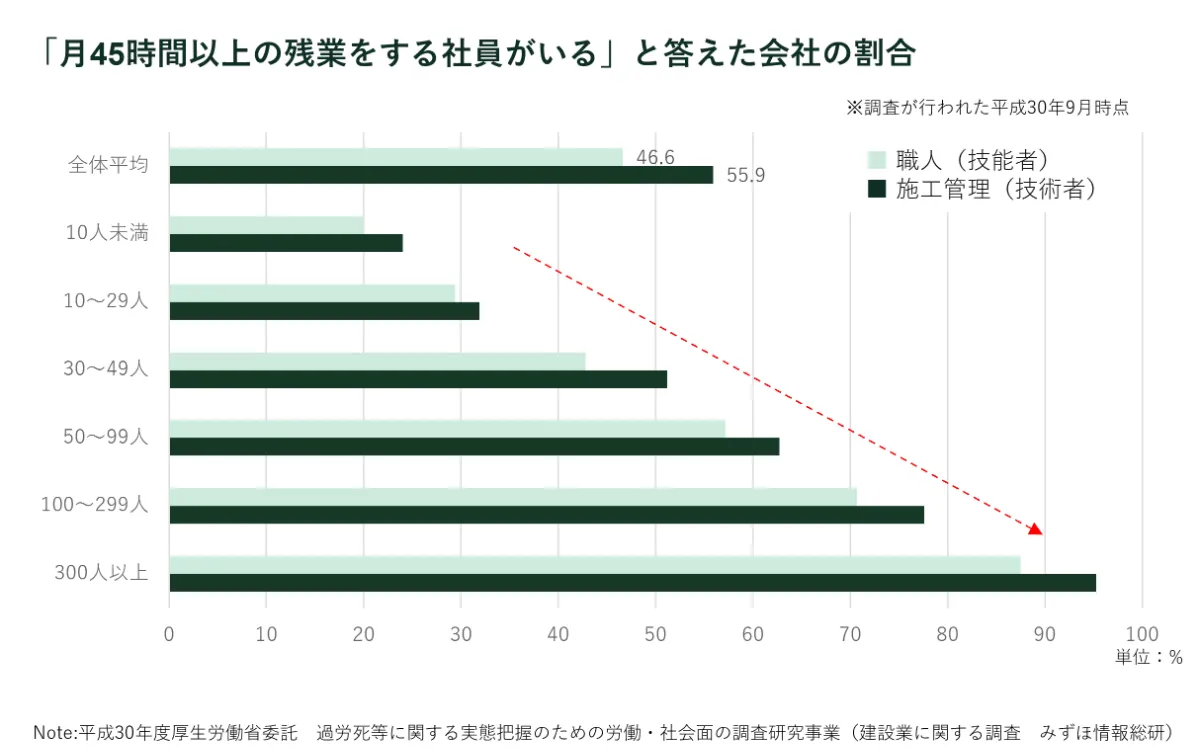

時間外労働45時間/月超えは”大手の施工管理”が多く、職人は比較的定時で帰っている

調査が行われた平成30年9月時点の「時間外労働45時間/月」を超える社員がいる会社の比率を見てみます。

施工管理は所属する組織の社員数が増えるほど(大手になるほど)「月45時間越え社員」がいる比率が増えていきます。社員数300人以上の大手の場合、95%以上の会社に月45時間越え社員がいます。(95%の社員が45時間以上残業しているわけではありませんのでご注意を)

職人も所属する組織の社員数が増えるほど「月45時間越え社員がいる」が増えますが、すべての規模で月45時間越えの社員がいる比率は施工管理より職人の方が少ないです。

平成30年9月の時間外労働時間で見ても、施工管理の残業時間は、職人より21%長いことが分かります。

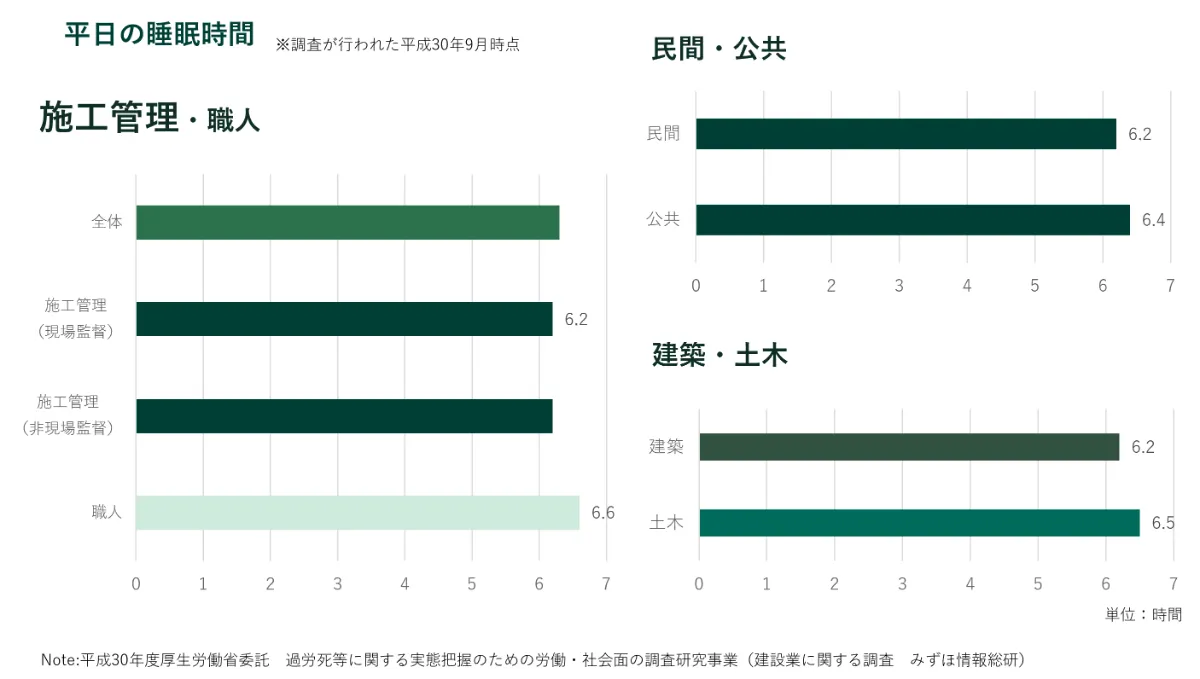

施工管理・大手・建築が最も睡眠時間が短く、公共土木・職人は睡眠時間長め

次に平日の睡眠時間に注目します。本レポートでは睡眠時間が短いほど、現場での事故や過労死のリスクが高まる、と指摘されています。

- 施工管理or職人

- 所属する組織簿規模

- 土木or建築、公共or民間

この3点で比較してみると、施工管理、大手、建築が最も睡眠時間が短く、職人、中小、公共土木の睡眠時間が長いことが分かります。監督と職人の睡眠時間を比較すると、毎日24分、職人の方が長いのです。(週の稼働日が5日の場合、24×5=120分、2時間/週、監督より職人は寝ている計算になります)

よく建設業界では「土木建築格差」が指摘されますが、睡眠時間でも土木と建築の差があるのです。

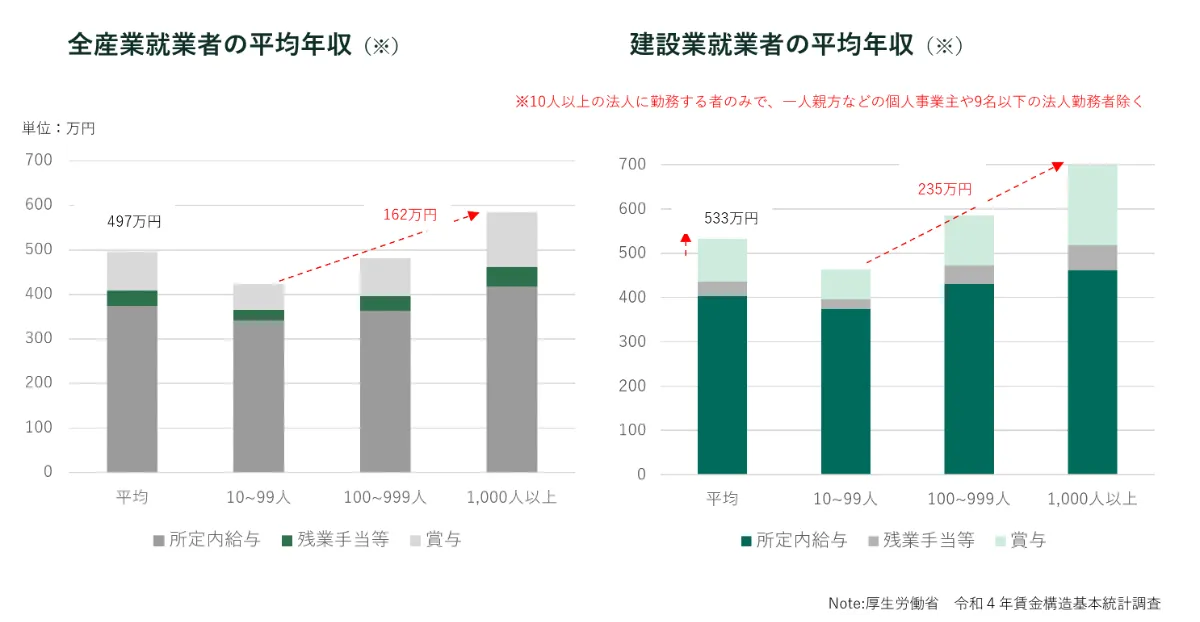

施工管理は月給制で給与水準が高めだが、過労死リスクが高い

建設業ではよく「大手の施工管理と中小の職人の給与格差」が議論されます。

国交省の資料を見ると、2019年時点の残業代を含まない年間賃金水準で

建設業男性全労働者(施工管理含む):572.9万円

建設業男性生産労働者(職人):462.3万円

職人の方が全体平均より110万円低いです。

https://www.mlit.go.jp/tochifudousankensetsugyo/const/content/001493958.pdf

厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査でも、建設業就業者の年収は平均値では全産業平均と比べて残業代・賞与込みの給与水準が37万円高いものの、企業規模による給与格差が大きいことが分かっています。(中小と大手の年収の格差の全産業平均が162万円なのに対し、建設業は235万円)

施工管理は大手所属、職人は一人親方~中小所属であることが多いため、「施工管理と職人の給与格差」が生まれます。

※下図の年収は10名以上の法人が調査対象で、9名以下の法人、一人親方などの個人事業主は対象外です。一人親方に関する統計は限られていますが、国税庁の調査で「法人に勤務する職人」より年収が低いことが分かっています。

しかし、それでも現場で「施工管理不足」が指摘されるのはこれまで見てきたような「職人は定時で帰るけど、施工管理は残業で睡眠時間が短い」という「労働環境」があるのではないでしょうか? 施工管理は残業時間が長いため、高い給料を払わないと人材が定着しない労働環境とも言えます。(厚労省の統計でも建設業は企業規模が大きくなるほど、給与に占める残業代の比重が大きくなります)

建設現場ではよく職人が「大手の監督さんは大変だね…監督はやりたくないなあ…」と監督(施工管理)に同情する光景がありますが、データ上も「大手の施工管理の過酷さ」が明らかになっています。

施工管理の残業の背景ついて、アンドパッド社のレポートで、「報告書・図面・見積などの書類作成」に追われ、本来の役割である現場業務に集中できない実態が明らかになっています。

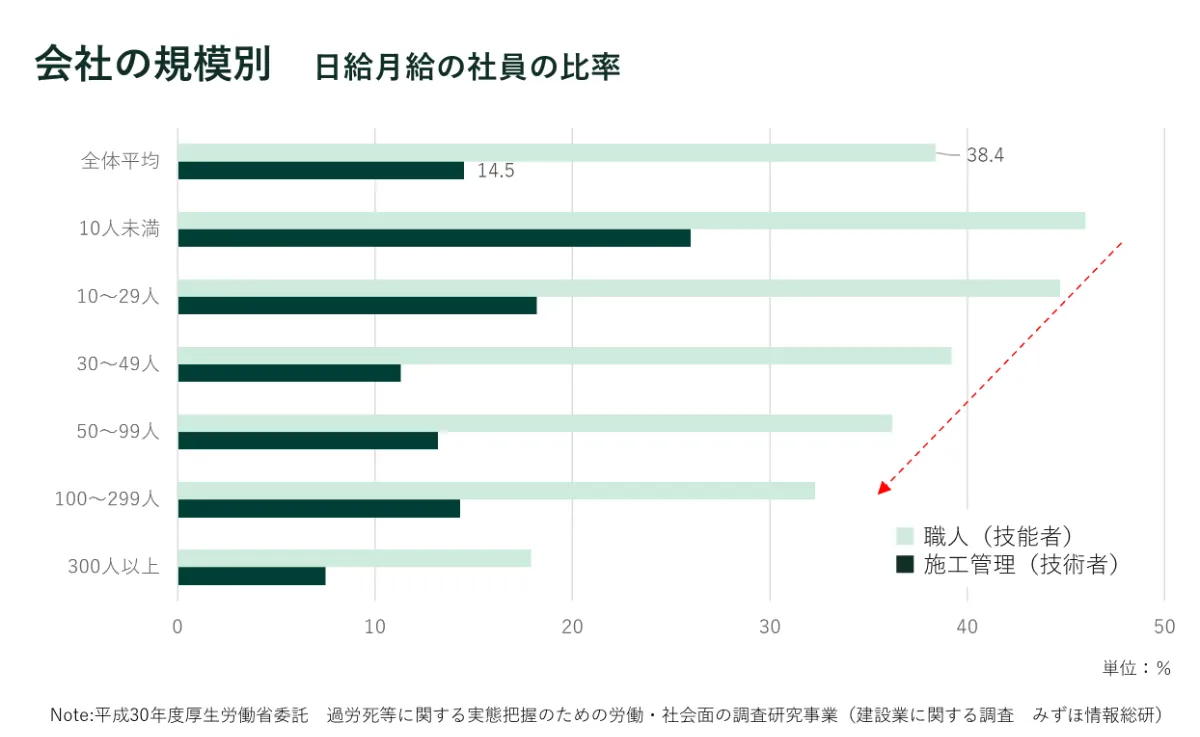

職人は中小企業ほど日給制の比率が高く、平日は定時で帰るが土日も出勤する

では、「監督より残業が少ない」職人側の課題を見てみます。

企業規模別の月給制・日給制の比率を見てみると、施工管理は中小でも月給が多く、職人は中小企業ほど日給制が増えることが分かります。

職人は平日の残業時間は少ないものの、この調査では平均38%が日給制なので土日、祝日も出勤しようとします。

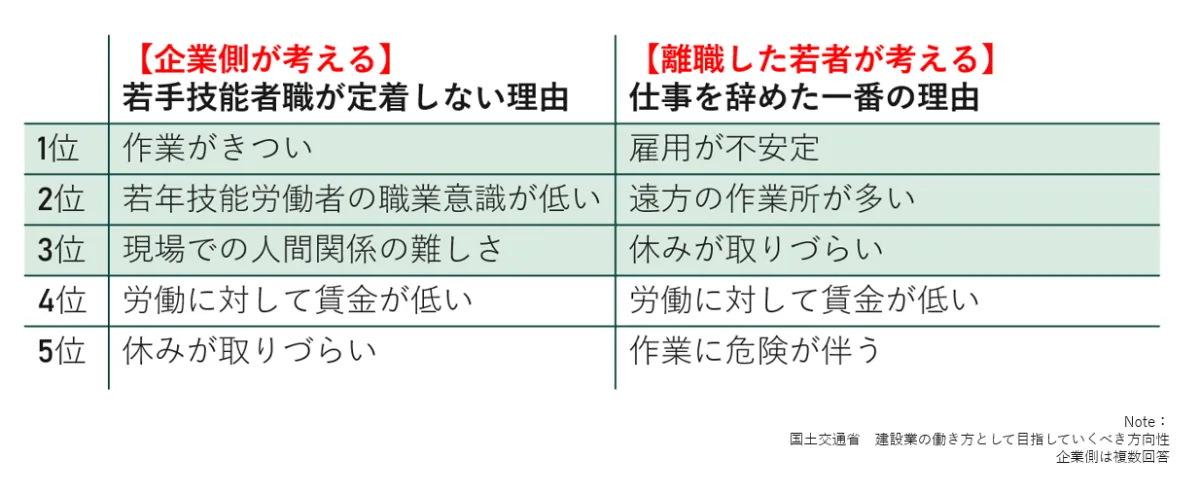

以前の「職人不足の理由」の記事でも書いた通り、建設業の人手不足は「日給月給を始めとする雇用の不安定さ」「休みの取りにくさ」「移動の多さ」を不満にした転職で起きています。給与水準は離職理由の4位です。

少子化にも関わらず建設業に入職する新規学卒者は増えていますが、日給月給を続ける中小企業から離職し、月給制の中堅大手に人材が流れている、と言えます。

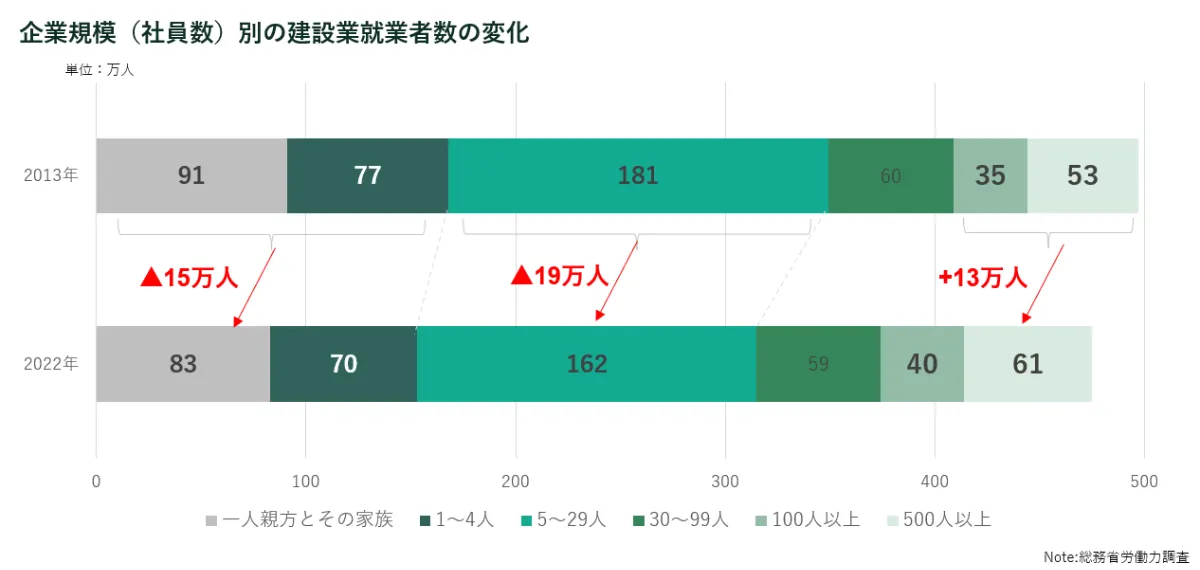

実際に2013年からの10年で建設業就業者は20万人減少していますが、減少は高齢化した一人親方や中小企業で起き、社員数100名以上の規模の会社はむしろ13万人就業者が増加しているのです。

建設業の人手不足は「日給月給の中小企業からの人材流出」で起きていると言えるでしょう。

「日給月給の中小企業からの人材流出」の結果、建設業の人材は東京、名古屋、大阪などの都市部に流出し、北海道、四国などの地域から高齢化が進んでいます。

職人の残業は少ないが、一旦会社に集まってからの移動負担が重い

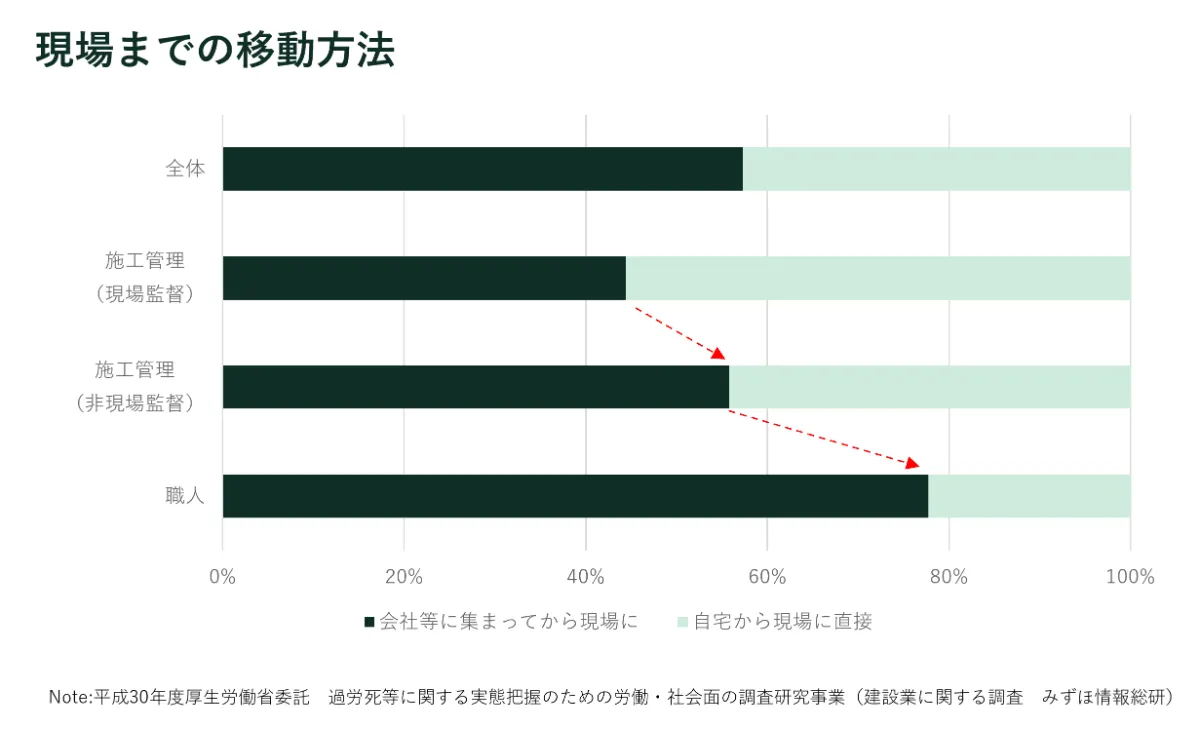

先ほどの「離職理由」で2位に入った移動負担ですが、職人と監督の違いとして通勤方法に差があることが分かっています。

施工管理は自宅から現場に直接行く「直行直帰」が多く、職人は「一旦会社に集まってから現場に向かう」ことが多くなっています。

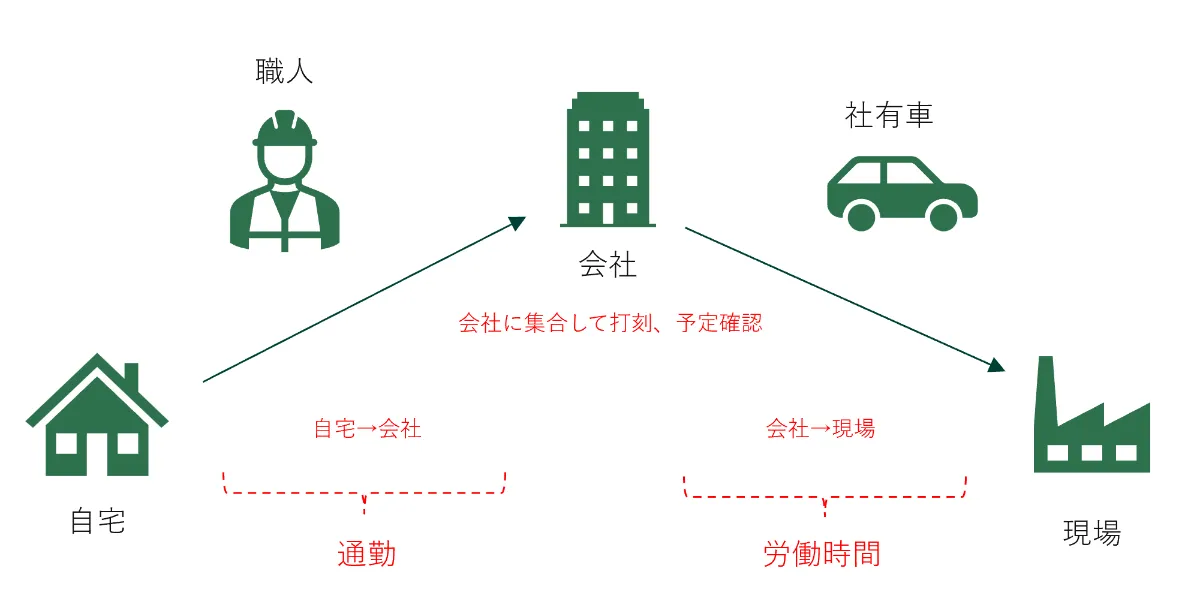

「朝忙しいのに一旦会社に寄る」余計な移動負担が職人にはあるのです。筆者はこれを「職人の三点移動」と呼んでいます。自宅、会社、現場の三点を移動しているのです。

この「一旦会社に集まってから現場に向かう」移動に関する時間は厚生労働省のガイドラインや判例を踏まえると「通勤」ではなく「労働時間」と労働基準監督署に見なされる可能性が高いです。

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

これは勤怠管理がタイムカードなど「会社の事務所でしか打刻できない仕組み」で運用されているからではないでしょうか? また、「今日どこの現場に行くのか」のスケジュール管理がホワイトボードで成されているからではないでしょうか?

【対策例】

クラフトバンクオフィスは「スマホで勤怠打刻が可能」「GPSの位置情報と連動」する仕組みを提供しており、職人の直行直帰を可能にしていますので、詳しくはお問い合わせください。

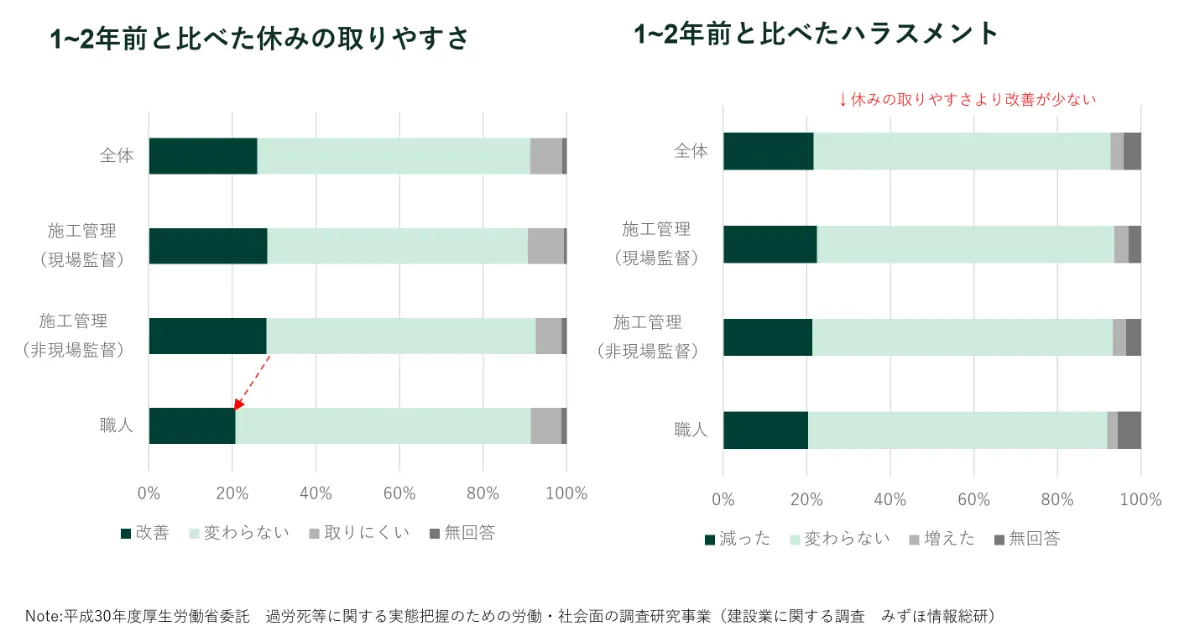

休日の取得しやすさは職人より施工管理の方が改善され、ハラスメントは休みよりも改善遅れ

職人側の課題として、休日の取得のしやすさがあります。離職理由の3位は休みの取得のしやすさでした。

休日の取得のしやすさの改善は若干ですが施工管理の方が進み、職人側は遅れていることが分かります。

ハラスメントに関しては施工管理、職人とも「休み」よりも改善が進んでいないことが分かります。

休みの取りやすさは、職人側のスケジュール管理の多くが未だに「ホワイトボード」で成されていることが原因と考えられます。

職人の仕事は天候や資材の納品時期で急にスケジュールが変更になります。繁忙時と仕事が無い時の差が大きい仕事でもあります。

そのスケジュールをホワイトボードで管理していると、「繁忙期が見えないので休みが取りにくい」問題が起きます。

【対策例】

スケジュールが全て、パソコンやスマートフォン上で管理され、見える化すれば、休みは取りやすくなり、先述の移動負担も軽減できます。

クラフトバンクオフィスを導入すればこの「スケジュールが見えない問題」を解決することが可能ですし、導入企業では実際に離職率も改善しています。

対策は? どうやって月給制に移行する?

「月給制の職人」の話をすると、「受注が安定しないから難しい」という意見が出ます。

https://souken.suke-dachi.jp/blog/202401-report01-survey01

しかし、助太刀総研が826名に対して行った、建設会社の「元請取引先数」に関する調査を見ると、取引元請数10社以下の会社が全体の84%、取引元請数が直近10年で増加した企業は30%しかないことが分かっています。

「取引元請数が少ない、増えないために受注環境が不安定」なのです。取引元請数が少なければ、工期や単価の無理も飲まざるを得ません。

しかも、足元では倒産が増えているので、何も対策しなければ取引先は減っていきます。

単価や支払条件など、元請に不満を持ちつつも、営業に対し腰が重い工事会社が多いのです。

「取引先を増やせと言っても社長に営業の時間が無い」という意見もあります。

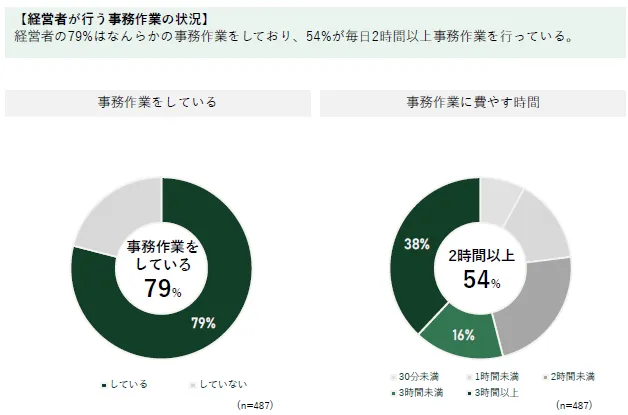

弊社が行った調査(1500社対象)で5~100名規模の工事会社の経営者のうち54%が「見積作成」「実行予算」など毎日2時間以上の事務作業をしており、「第二の事務員」状態であることが分かっています。

経営者が事務を減らし、「営業活動」に時間を使えるように事務を効率化していくことが重要です。

取引先をどう増やすのか?ですが、弊社の職人酒場®は会費6千円で元請・協力会社の確保につながる機会を全国で提供しています。

①システムを入れて業務を効率化し、社長が営業に時間を割けるようにする → ②職人酒場で取引先を増やす。③ただし、未払いも起きるので、取引信用保険を活用する。

この3つを筆者はおすすめしています。

あと、筆者は多くの会社の相談を今受けていますが、「何もしない」間に大手、競合がどんどん改善していくので、「判断の先送り」「決めない」が後から痛手になっていると感じます。

まとめ:”残業の少ない施工管理”と”月給制+移動負担を軽減した職人”が増えることが大切

建設業の働き方改革に注目が集まっていますが、これまで見てきた通り、調査で明らかになったのは

- 残業の少ない施工管理

- 月給制で移動負担が軽減され、休みがとりやすい職人

が増えることの重要性です。

またハラスメントについては業界の根深い問題ですが、人手不足が進む中で、改善の進む会社に人材が移動していくものと考えられます。

若手が辞める理由の上位3位が「日給月給」「移動負担」「休みの取りにくさ」であることを踏まえると、これらの「労働環境」問題を放置して給与水準だけ上げることは本質的な人手不足の解決策にならない、と言えます。

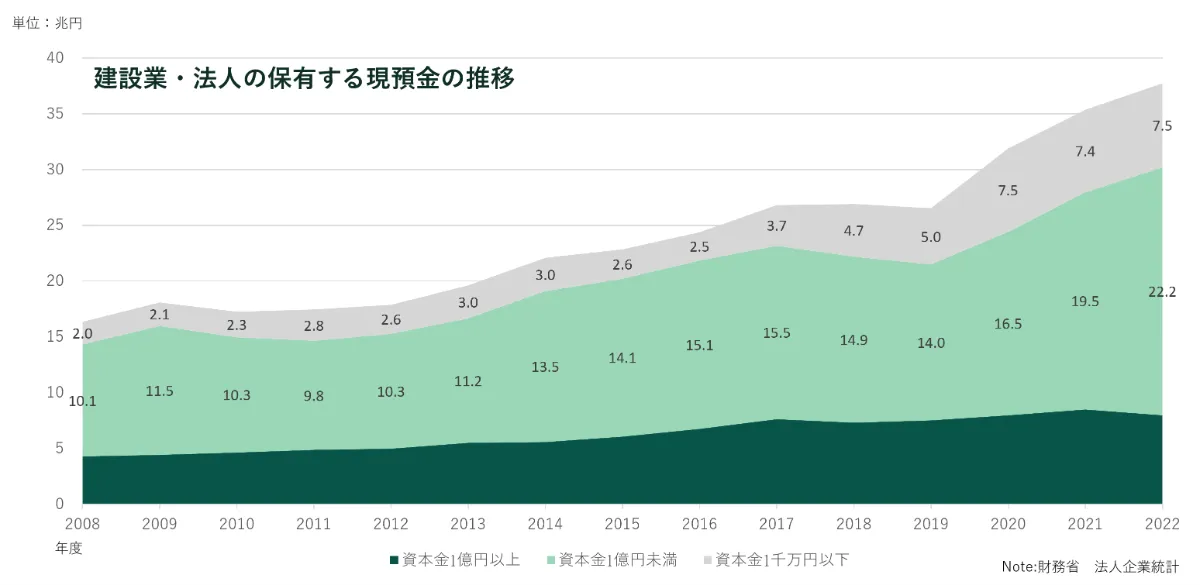

以前公開した「大工不足」の記事の通り、建設業はこの15年で21兆円もの現預金を溜め込みましたが、中途採用予算は他業界より少なく、接待交際費は全産業で最も使うことが分かっています。(増えた21兆円の8割は中小企業が保有していますので、大手にだけお金が集まっているわけではありません、また現預金から銀行借入を差し引いた”純キャッシュ”も8兆円増加しています)

建設業就業者の2割以上が事務員、役員が1割で、施工管理・職人の現場職は6~7割しかいません。事務員が多いのはホワイトボード、FAX、手書きの管理を続けているからです。

人手不足倒産が起きているにも関わらず、建設業界は会社にお金を溜め込み、接待交際費は使うものの、人材とITに投資せず、紙とホワイトボードで業務をして事務員が多く、残業施工管理を中心に残業し、職人は移動負担が大きいのです。

この「人手不足なのにお金が回っていない、職人への賃金行き渡り問題」についても別途記事にします。

関連記事

▼ 建設業の「人手不足」「職人不足」を「職人の給料」のデータから考える2023.6

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kyuryo2023

▼ 2024年問題は「人手不足」の建設会社の経営にどう影響するのか? をデータできちんと検証する2023.10

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/tenshoku2024

▼ 4割は残業管理に課題あり? 2024年問題と建設会社の勤怠管理【労務コンサルタント監修】

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kintaikanri

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップ・クラフトバンク株式会社に入社。

2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。

テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演