2025年 建設業界動向予測 ~ 人材獲得戦国時代へ

更新日:2025/6/2

- 2024年、建設業の倒産件数は過去10年で最多だったが、2025年はどうなのか?

- 担い手三法、4号特例廃止は業界にどう影響するのか?

- 2025年、建設業界の景気や受注はどうなるのか?

- 団塊世代の大量引退「2025年問題」を控え、業界の人手不足はどうなるのか?

毎年の人気企画「建設業界動向予測」です。

2025年の建設業界はどうなるのか? 結論から申し上げると

- 倒産:社員数10名未満の小さな会社の人手不足倒産増加

- 人材:地方、小規模の会社から都市部、大規模の会社への転職が進む

- 受注:建設投資は公共、非住宅中心に伸びるが特定の地域に偏り

- 法改正:工務店など小規模元請に不利に働き、元請と協力会社の力関係変化

- 業界再編:M&Aと世代交代が加速し、多重請負解消、商慣習が変化

カギになるのは人材です。既に「東京の大企業が山形の工業高校で採用活動をする」「熊本の半導体工場の案件のため宮崎の職人が熊本に移動してしまう」など全国レベルの争奪戦が始まっており、今後はさらに県をまたいだ「人材獲得戦国時代」になっていきます。

建設業界ではこの10年、様々な遠隔施工や事務作業の効率化ツールなどのテクノロジー(モノ)が発達しています。また建設業界全体での財務状態(カネ)は大幅に改善しています。

ヒト、モノ、カネで見たときに圧倒的に「ヒトへの投資」が足りていません。最新のテクノロジーがあってもヒトがいなくて持ち腐れているのです。

【重要な対策】

-

元請:施工管理の採用に加え、協力会社の人材採用支援などに踏み込まないと施工力を確保できない+M&Aで規模拡大しないと財務的に厳しくなる

-

業界全体:トレーニングセンターなど人材育成への投資も不可欠+ICTは努力義務化

また担い手三法の改正で2024年12月より特定建設業者、公共工事受注者はICT、DX活用による効率的な現場管理が努力義務化されています。ICT、DXに遅れを取っている会社は今後人材採用、受注面で厳しくなるものと考えられます。

2025年問題(団塊世代の引退)を控える中、ICT、DXによって若い人材をひきつけ、採用・育成できる会社以外、存続は厳しくなっていくでしょう。実際に銀行から長期の融資を受ける際、受注計画だけでなく、人材採用・育成計画を求められることが増えています。

以下、詳しく見ていきます。

▼目次

倒産:十名未満の小さな会社の人手不足倒産増加

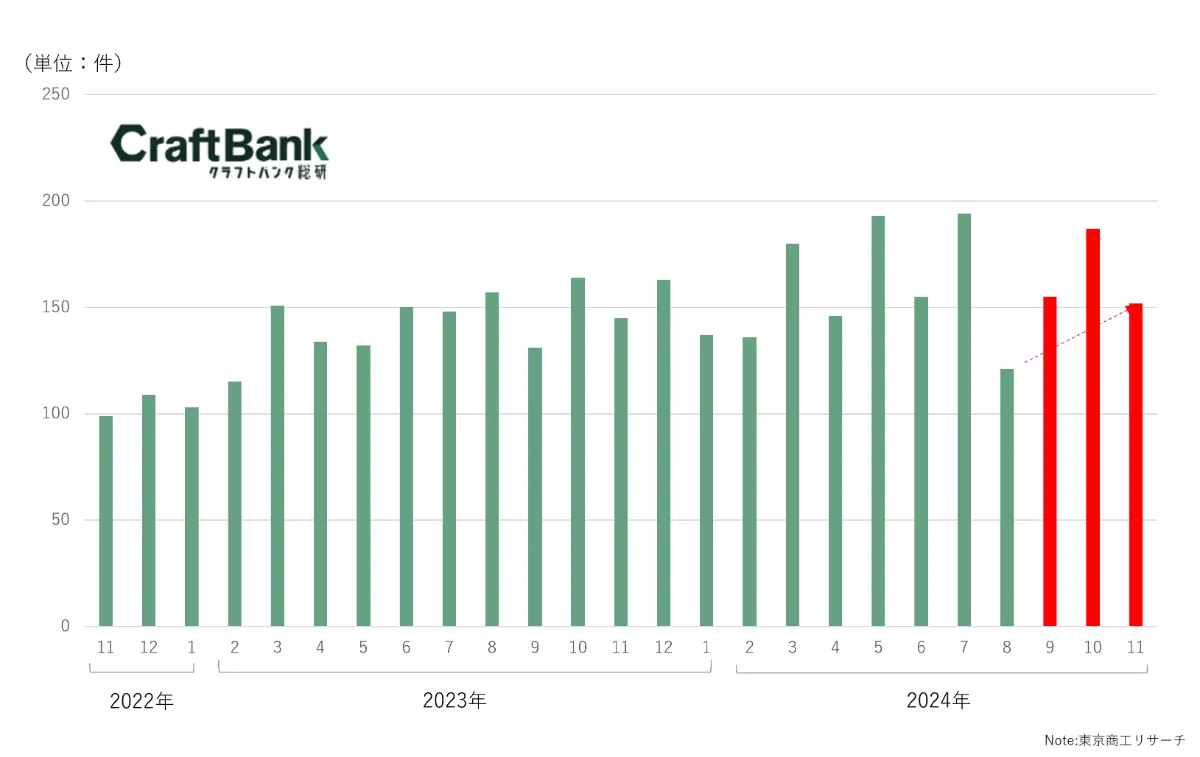

「2024年は建設業の倒産件数が3月以降増加する」と筆者は昨年末予測していましたが、結果は予測通りで2024年は建設会社の倒産件数が1,700件を超え、過去10年で最多となる見込みです。

倒産増加の背景として以下4つが挙げられます。

・資材費、物流費のアップ

・コロナ関連融資の返済開始(全体の約9%の企業が返済に不安)

・社会保険料負担(年金機構等による督促)

・社員の転職・退職

特に最後の「社員の転職・退職」による倒産、「人手不足倒産」が増加しています。

建設業は一定金額以上の工事を請け負う場合、建設業許可と言われる行政許可が必要です。建設業許可を取得するには、専任技術者と呼ばれる国家資格者もしくは一定年数以上の経験者を配置しなくてはなりません。公共工事の受注のためには様々な人材の配置基準を満たす必要があります。「人がいないと売上が立たない産業」が建設業です。

その専任技術者が一人しかいない小さな会社で、その一人が高齢のため引退もしくは他社に転職してしまうとどうなるでしょうか? 許可を維持できず、廃業もしくは倒産になってしまいます。全産業ベースですが、人手不足倒産の8割以上が社員数10人未満の会社です。

建設業界の人手不足は「人数」で語られがちですが、許可を維持するための「資格者数」「経験者数」などの「育成」の視点も重要です。

そして建設業は最も人手不足倒産の多い業種です。いくつか理由はありますが、歴史的経緯と「経営が難しいのになぜか皆独立したがる」ため、社員数10人未満の小さな会社の数が市場規模に対して大きいことも影響しています。

「建設投資が伸びて、賃上げが進んでも恩恵は一部にしか波及しない」背景については以下の動画でまとめています。

建設業界は全産業で最も接待交際費を使う産業で、なんと接待交際費だけで年間6,300億を超えます。「キャバクラには行くのに人材や技術に投資しない」会社は今後厳しくなるでしょう。

https://youtu.be/0q-dLdi30ug?si=m5T_6W5OrE6f127H

人材:地方、小規模の会社から都市部、大規模の会社への転職が進む

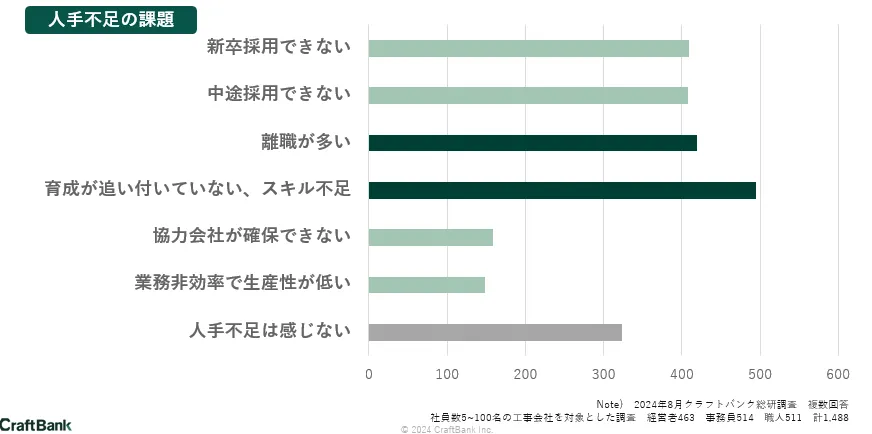

弊社が2024年8月に行った調査(社員数5~100名の工事会社対象に約1500社を調査)で、「人手不足が受注に影響している」と答える会社は79%となっています。

「人手不足の課題」を複数回答で聞いてみると、最も多いのは「人材育成」で次いで離職、新卒・中途人材の採用となります。「人が採れない」と言われますが深刻なのは人材育成と離職で、「育てられないから辞める」「辞めるから採用に困っている」の順番であることが分かります。育成に関しては公的な訓練施設である職業訓練校の閉鎖・統合が全国で進んでいるため、技術を学びたくても学ぶ場が減っていることも問題です。

参考記事:「建設業の2025年問題」迫る危機 大工職人の高齢化と人手不足が招く未来

https://news.ntv.co.jp/category/society/42338b02d8ef4d349636ba94151aa115

しかも建設職人の有料人材紹介と人材派遣は法令で禁止されているため、一度社員が辞めてしまった後に再度採用して穴埋めするのは極めて難しいです。ハローワークも非正規化が進みマッチング力が低下しているため、企業の求人数も求職者数も減少傾向にあります。

つまりIndeedなどの民間のウェブサービスを使いこなせない会社は採用は困難です。

「資格者を辞めさせない工夫」「無資格者の資格取得を推進する工夫」が不可欠です。

建設業に限らず転職市場は活性化しており、給与アップ・労働環境改善の機会を求めて人材がより規模の大きな会社に転職しています。2024年問題=時間外労働の上限規制によって、大手企業は「人を多く雇って残業させないようにする」ので、採用活動を活発化させています。

ゼネコン最大手の鹿島建設が茨城県の工業高校の1年生に対して出前授業をするなど、大手企業が工業高校や高専の学生との接点を増やしています。「大阪の会社が奄美大島で採用活動をする」など専門性を持つ若手の採用は「大手による青田買い」「全国規模化」が進んでいます。特に資格を保有する工業高校、高専、大学の工学部出身の学生の採用は中小企業にはかなり難しくなっています。「即戦力人材」はほぼ大手に集まっていると考えましょう。中小企業は普通科・文系の学生の採用育成に取り組むことが重要です。

参考記事:「工業高卒」を奪い合う建設業界。求人倍率は大学生に比べ約10倍

https://www.businessinsider.jp/post-288539

「若者の建設業界離れ」と言われますが、建設業界に新卒で入る学生は10年前と比較すると、少子化にもかかわらず増加傾向にあります。牽引しているのは女子で、女子大や専門学校が建築学科を相次いで開設しています。これは東京を中心とした都市部の減少で、地方では工業高校や高専の建設科の統廃合が進んでいるため、建設を学びたい若者はわざわざ上京してその学校に通うことになります。

一部の地方では工業高校や高専の統廃合への反対の声が上がっています。業界として「学びの場」を減らさないために声を上げることが重要です。

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academics/undergraduate/kende/special/

増えた新卒人材の多くは社員数100名以上の都市部の大手企業に流れているのです。「若者の建設業界離れ」ではなく「若者が都会の大手企業に流れている」が正確な実態です。

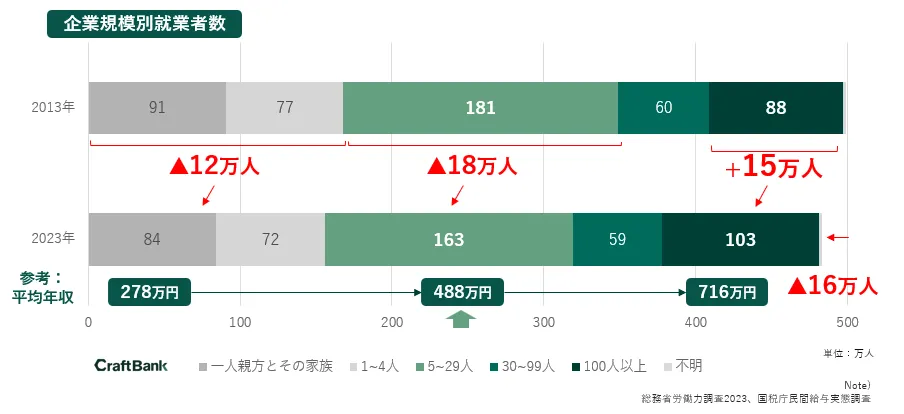

建設業就業者はこの10年で16万人減りましたが、社員数100名以上の企業で働く人は15万人増加しています。就業者数が大きく減ったのは一人親方や家族経営の小さな会社です。

経済同友会の新浪幹事は職種別最低賃金を導入し、物流、介護、建設などの職種の最賃を引き上げるべきとの考え方を示しています。今後、上がった最賃を払えない小さな会社は更に厳しくなるでしょう。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025010100023&g=eco

そして倒産が増加しているにも関わらず2023年、建設業就業者数は前年から減っておらず微増し、給与水準は改善しています。

「小さな会社が倒産し、大手に人材が集まることで人が増え、業界全体で待遇が良くなっている」のです。「有料人材紹介が禁止されているなら会社ごと買う」「採用力強化のために大手の傘下に入る」ためのM&Aも増加しているので、人材はさらに大手に集約されていきます。

しかもその小さな会社は消費税や固定資産税、厚生年金保険などの「公租公課」を納付できない、または滞納による差押さえで経営に行き詰まっているのです。

2025年以降もこの「都市部大手企業への人材シフト」は進むものと考えられます。地方や10人未満の企業の人手不足倒産とM&Aによる統廃合が加速するでしょう。

倒産件数増加のニュースに対して

・人手不足倒産を止めるな

・新陳代謝が進み、賃金も上がって結果的に良い

・そもそも会社の数が多すぎる、会社数が減れば多重請負解消になる

・小さい会社では人材も育たないので、集約すべき

などという有識者やメディアのコメントも増えています。「以前ほど社会は小さな会社を助ける気が無い」と読み取れます。

経営者保証という商慣習がある以上、倒産は経営者の自殺にもつながります。経営者保証(個人保証)の問題をクリアしないで「倒産を止めるな」はどうかと私個人は思いますが、現実は直視しなくてはなりません。弊社では「建設会社への融資のポイントと個人保証の外し方」のセミナーも過去開催しています。

受注:建設投資は公共、非住宅中心に伸びるが特定の地域に偏り

2023年度の国内建設受注は過去20年で最高でした。災害対策、半導体工場、データセンター、物流倉庫、都市部の再開発など「住宅以外」の領域で投資が活発化しています。

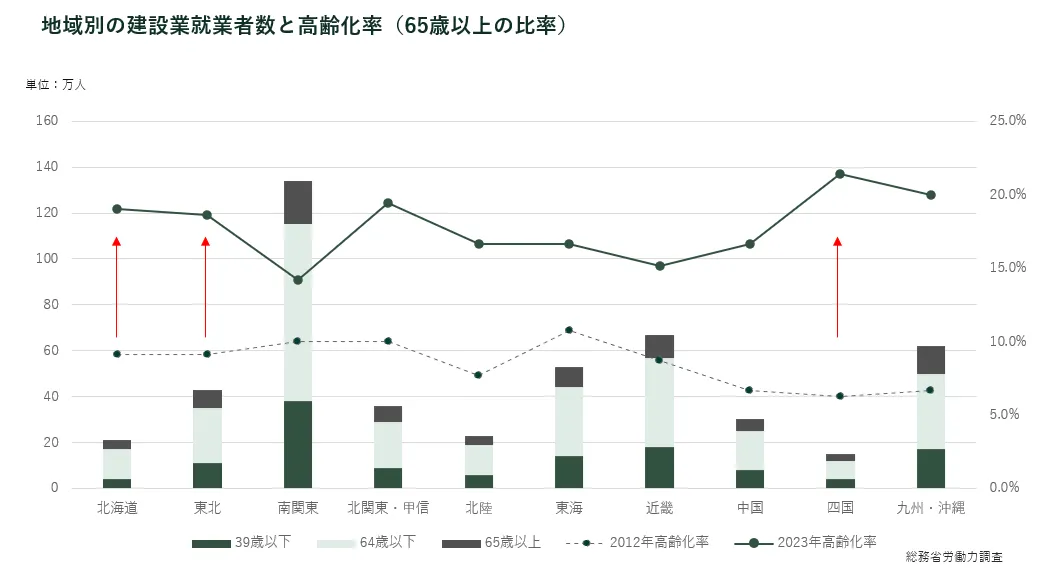

しかし、地域間格差は拡大しています。景気は良くなっても全国に広く波及することはありません。地域間格差があります。また、新設住宅着工戸数は減少傾向にあり、戸建て住宅に関わっている会社は「脱住宅」がカギになります。

例として皆さんのお住いの地域の「地価」を見てみましょう。

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/land-value-map/

地価の上昇を表す「黄色や赤の柱」が東京都の中心部や札幌から千歳にかけての北海道の道央エリア、熊本など、特定の場所に集中しています。

逆に千葉の外房エリアや、北海道の室蘭などは地価の下落を表す「青の柱」になっています。地価は人口が増加する地域で上昇します。

日本全体では東京とその周辺、北海道では札幌周辺など、特定の地域に人口が集中しているため、同じ県内でも格差は拡大します。

例えば長野県では富裕層の流入する軽井沢周辺とその他の過疎地域の格差が広がっています。建設業は10㎞違えば、別世界なのです。

よく「少子化問題」が報じられますが、出生数から死亡数を引いた自然減は2023年時点で年間83万人なのに対し、引っ越し(市区町村間の人口の移動、社会移動)は526万人。北海道の全人口に匹敵します。社会全体に影響が大きいのは実は「引っ越し」なのです。

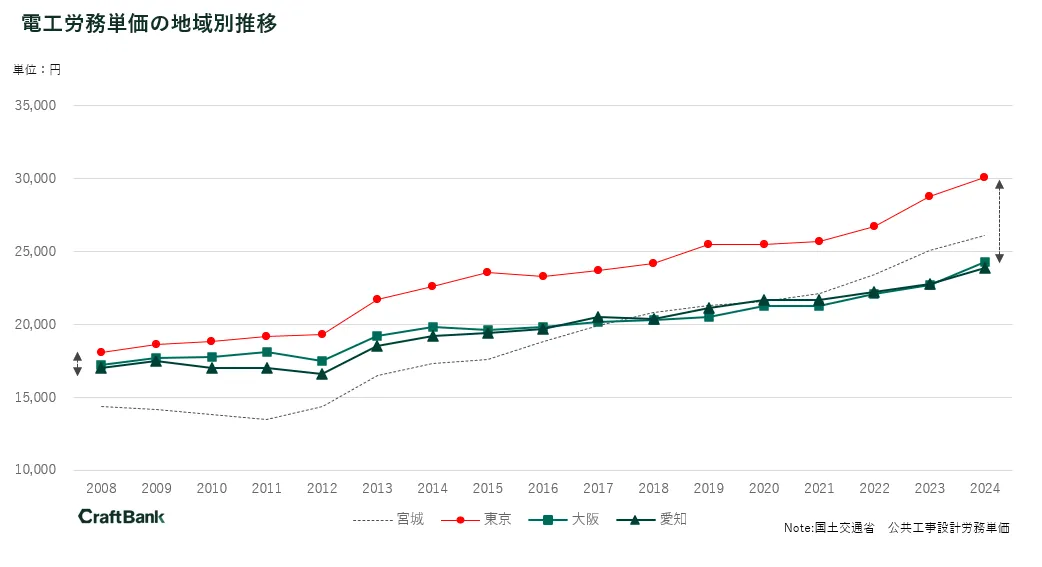

また、電工の公共工事設計労務単価(公共工事の労務費の見積基準となる指標)を地域別に見ると、東京や宮城などの東日本や福岡中心に上昇し、大阪や愛知で上昇が遅いなど、「東西格差」も広がっています。「大阪の仕事は請けたくない」という関西の会社もあります。

工事会社の業績改善を提案する私の立場でも「関西系の発注者には気をつけろ」と言わざるを得ません。

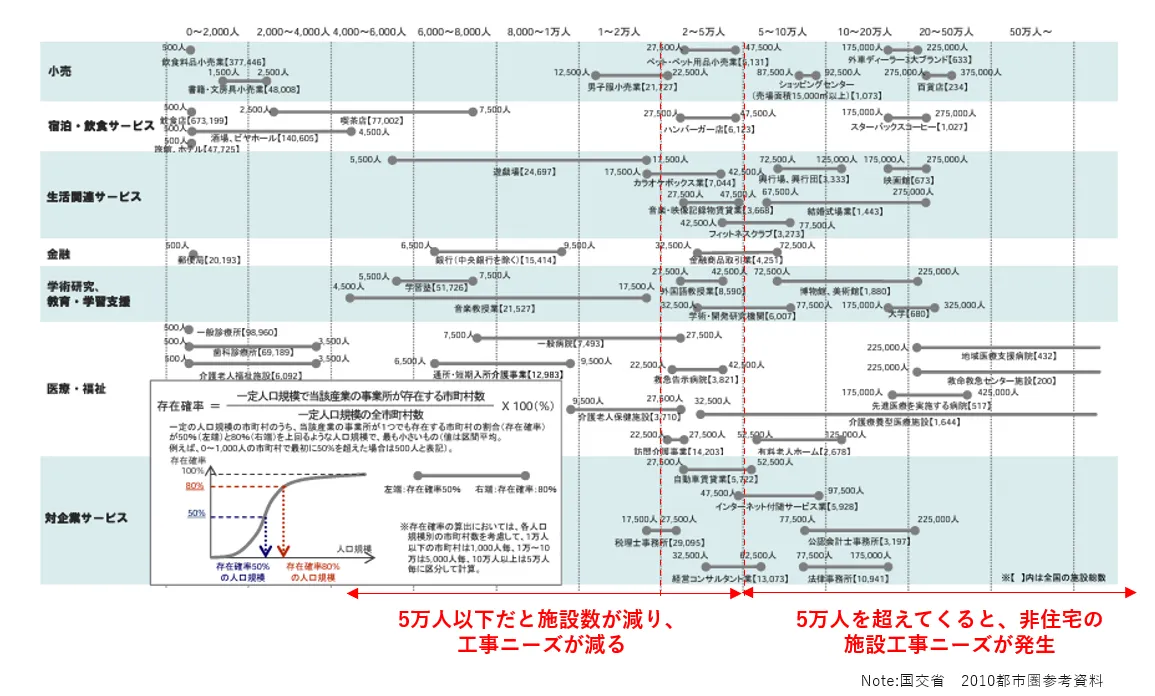

地価が上がる地域では工事案件も増加します。私が「建設会社は営業エリアが大事」と言うのはそのためです。国交省の試算ではエリア人口が2~5万人を下回ると病院などの施設が減っていきます。人口が減る町で家は建ちませんし、税収も減るので公共工事も減ります。

そのため人口の少ない地域に立地する工事会社は営業エリアを広げることが重要です。「地域密着」という言葉も状況によっては考えものなのです。

https://www.mlit.go.jp/common/001042019.pdf

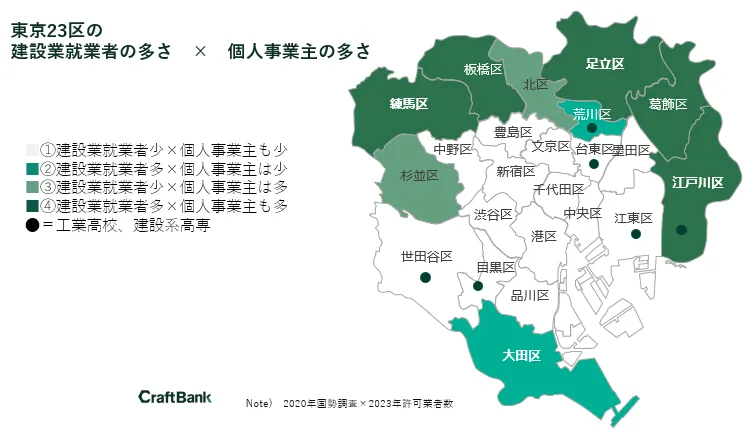

また、建設業就業者や建設会社は「足立区・江戸川区に多く、港区と千代田区に少ない」など、地域的に偏りがあります。特に個人事業主の多いエリアでは単価が下がりやすくなる傾向にあり、「何区、何市で営業するか」は極めて重要です。「立地」の重要性を意識せずに経営している会社が多いと私は感じます。

法改正:工務店など小規模元請に不利に働き、元請と協力会社の力関係変化

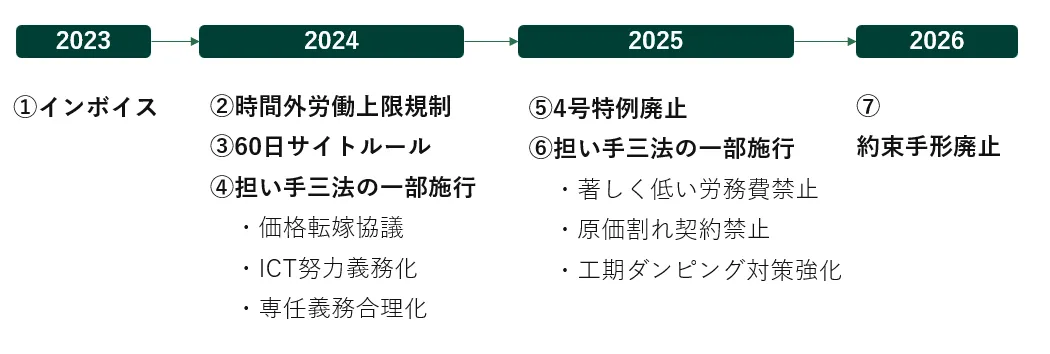

以下の図のように建設業界は2023年から法改正ラッシュです。基本的には小規模の元請に不利に働く法改正が続いています。例えば、資材価格が高騰した際に、元請は下請との価格変更協議に応じることが努力義務化されます(一方的協議拒否はできない)。

また「紙の手形」も2026年の廃止に向けて規制が進んでいます。協力会社の立場では、2025年時点でも未だに「手形払い」にこだわる元請とは取引を縮小していく方が良いでしょう(元請が社会の変化に適応できていないサイン)。

建設業は元請から倒産するので、協力会社側は未払いに備えるための保険に入る、取引先数を増やし、受注選別を進めることが不可欠です。「下請けが元請けを切る」「協力会社に選ばれるゼネコン」の発想が不可欠です。

個別の法改正を詳しく解説すると長くなるので、ポイントのみ解説します。

特に③の「手形60日ルール」⑦の約束手形廃止があまり周知されていません。

①2023年10月:インボイス制度導入 → 一人親方とその発注企業に影響

②2024年4月:時間外労働の上限規制(2024年問題) → 長時間残業の原則禁止

③2024年11月:交付から満期日までの期間(サイト)が60日を超える約束手形、電子記録債権は行政指導の対象に

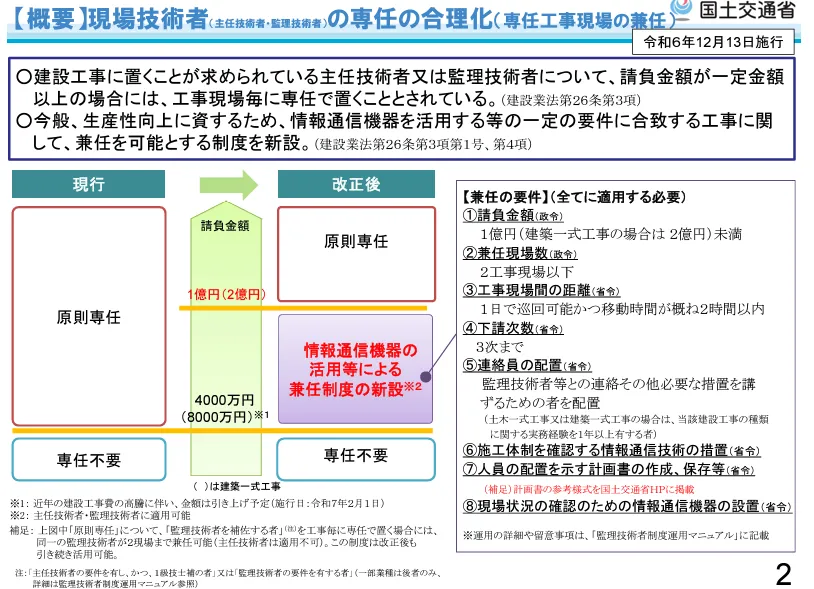

④2024年12月:担い手三法の一部施行 → 価格転嫁協議ルールの変更、ICTの努力義務化、施工管理の専任義務の合理化

⑤2025年4月:建築基準法の4号特例廃止 → 2階以下の木造一戸建て住宅に影響

⑥2025年中:担い手三法の追加施行 → 「著しく低い労務費」の禁止、原価割れ契約禁止、工期ダンピングの対策強化

⑦2026年:紙の手形(約束手形)利用廃止

③④⑥⑦は基本的に「協力会社の資金繰りや利益率を改善する」目的で施行されています。

建設工事では資材費や外注費の支払いが入金よりも先行するため「資金繰り」が特に元請け、一次請けでは重要になってきます。その資金繰りがあと2年で大きく変わり、手元資金が潤沢にある会社しか元請として工事はできなくなります。

担い手三法については詳しく解説するとそれだけでかなりの量になりますので、別記事や動画で別途まとめます。詳しく知りたい方は国交省の説明会にエントリーされることをおすすめします。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyoconsttk1_000193.html

私も説明会に参加しましたが、業界全体に大きなインパクトを与える「著しく低い労務費の禁止」はまだ審議中で、2025年中の施行です。2024年12月の改正で実務に大きく影響するのは以下3点です。

・価格転嫁協議ルール変更=資材価格高騰に伴う下請からの価格変更協議に関し、元請は原則協議拒否できない(協議に応じる努力義務)

・特定建設業者、公共工事受注者はICTを活用した効率的な現場管理に取り組むことが努力義務化(元下間の書類のやり取りなどのバックオフィスもICT活用が望ましい)

・遠隔通信等の活用を前提とした現場技術者にかかる専任義務の合理化

2025.1.20追記

https://youtu.be/NghUfKUNx7U?si=aYIhp9xxlOF-fa-x

建設youtuber石男さんと担い手三法のポイントについて解説した動画です。

対策:昔の感覚では経営はできない+世代交代とM&Aが進む

冒頭の繰り返しになりますが、考えられる対策は以下です。

- 元請:施工管理の採用に加え、協力会社の人材採用支援などに踏み込まないと施工力を確保できない+M&Aで規模拡大しないと財務的に厳しくなる

- 協力会社:元請の倒産に備えるべく、職人酒場®で取引先を増やし、取引信用保険を活用

- 業界全体:トレーニングセンターなど人材育成への投資も不可欠+ICTは努力義務化

「前例がないからやらない」発想だと、毎年売上は無くなっていきます。逆に時代の変化に合わせた経営をしている会社が大きく伸びていきます。

国交省も前例に無い法改正に踏み込んでいるので、「前と同じ発想」で経営すると業法違反と指摘を受けるなど、思わぬ影響を受けるでしょう。

元請:安全大会からまず変えていく

建設業の安全大会はこれまで、安全に関する講師か元アスリート、コミュニケーション系の講師などが多かったのですが、「マンネリ化」の声も多く、最近は「経営に役立つ実戦的な内容」に関するご要望が増えています。法改正がどんどん進む中、その周知も重要です。

弊社への安全大会講師、業界団体のセミナー講師のお問い合わせが増加しております。私一人では対処できないため、講師を増員して対応しています。

弊社の安全大会講演の内容は「宮城県仙台市における建設業の人材採用と具体策」「工業高校の進路指導室から考える若手採用・育成」のように各地域事情や最新データも踏まえた極めて実戦的なものです。2024年問題の対策や担い手三法の業界への影響など、最新の法改正にも対応しています。

登壇事例:宮城県 令和6年度建設産業振興支援セミナー

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/seminar2024.html

弊社への講師お問い合わせ

https://tayori.com/f/craft-bank

協力会社:人材育成できる会社が伸びる

福島県西郷村の東陽電気工事(社員数13名)は2021年、思い切って研修棟に投資をしています。「見て覚えろ」ではなく「安心して失敗できる場所の提供」を目指しました。

https://smbiz.asahi.com/article/15545811

研修棟では、新入社員にまず1カ月間の新人研修をします。壁天井墨出しから天井内配線、電柱昇降、ケーブルラック配線、分電盤結線などの電気工事の知識や技術、マナーを自社の職人がひと通り教え込みます。すると、早期から新人を現場に送り込めるようになり一定の成果が得られました。

最近は同業者から「社員を預かってほしい」という問い合わせが増え、「有料研修パック」が少しずつ事業化しています。これからの建設業界では「育成」がビジネスになっていきます。

このように人材を軸にした戦略が中小企業でもカギになります。社会全体でリストラも増えていますので、どう業界未経験者を育成するのかも重要です。

例として挙げた東陽電気工事も三代目社長に代替わりして新たな手を打っているわけですが、このように経営者の世代交代が進むことで、新たな取り組みが広がっているのです。

建設業の経営者の平均年齢は60歳。現場では団塊の世代の引退も控えています。経営者も人手不足ですので、後継者が不在の会社はM&Aで他社の傘下に入ることが当たり前になっていくでしょう。高齢経営者の体調不良や認知症などの相談も増える中、早めの判断が重要です。

2024.1.9公開後の追記

東京商工リサーチ

建設業の倒産 過去10年間で最多 資材高、人手不足に「2024年問題」が追い打ち

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200839_1527.html

業種小分類別は、建築工事業が301件(前年比18.5%増)で最多。次いで、土木工事業249件(同15.2%増)、とび・土工・コンクリート工事業179件(同21.7%増)が続く。

従業員数別は、5人未満が1,446件で約8割(同75.1%)を占めて最多

都道府県別では、大阪府255件が最多。東京都199件、神奈川県126件、愛知県122件が続く。

↑おおむね12月末に書いた予測に近い内容になっています。

元請で工事を請ける会社から倒産する、社員数5人未満の会社が厳しい、大阪が厳しい等ですね。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップ・クラフトバンク株式会社に入社。

2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。

テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演