4週8閉所問題 – 現状のまま休みだけ増やすと建設業の現場はどうなるか?

更新日:2025/3/26

2024年問題(時間外労働の上限規制)が迫る中、4週8閉所(週休2日)に関する議論が活発化しています。

「日建連など4団体、週休2日定着に向け、”土日一斉閉所運動”開始 残業規制目前に」

公的発注者である国土交通省、全国知事会、市長会だけでなく、経団連、商工会議所など民間発注者にも後援を呼びかけ

https://www.s-housing.jp/archives/343553

最近は、土日祝日に加え年末年始と大型連休も休む「4週9休+α」という提言もあります。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2998P0Z20C24A1000000/

一方で、休みを増やそうという業界団体の呼びかけに対し、「日給制の職人は手取りが減ってしまう!」という意見が出ています。

では、そもそも何割の職人が日給制なのでしょうか?

日給制などの問題を放置したまま、休みだけ増やすとどうなるのでしょうか?

移動問題、パワハラなど休みの他に問題はないのでしょうか?

そして、なぜ建設業は日給制という独特の給与制度を続け、どうしてやめられないのでしょうか?

建設youtuber石男さんとのコラボ動画でも解説をしていますが、筆者は国交省、厚労省他のデータから「休みを増やすのは重要だが、休み以外の本質的な問題が建設業にはある」と分析しています。

以下、詳しく解説していきます。

▼目次

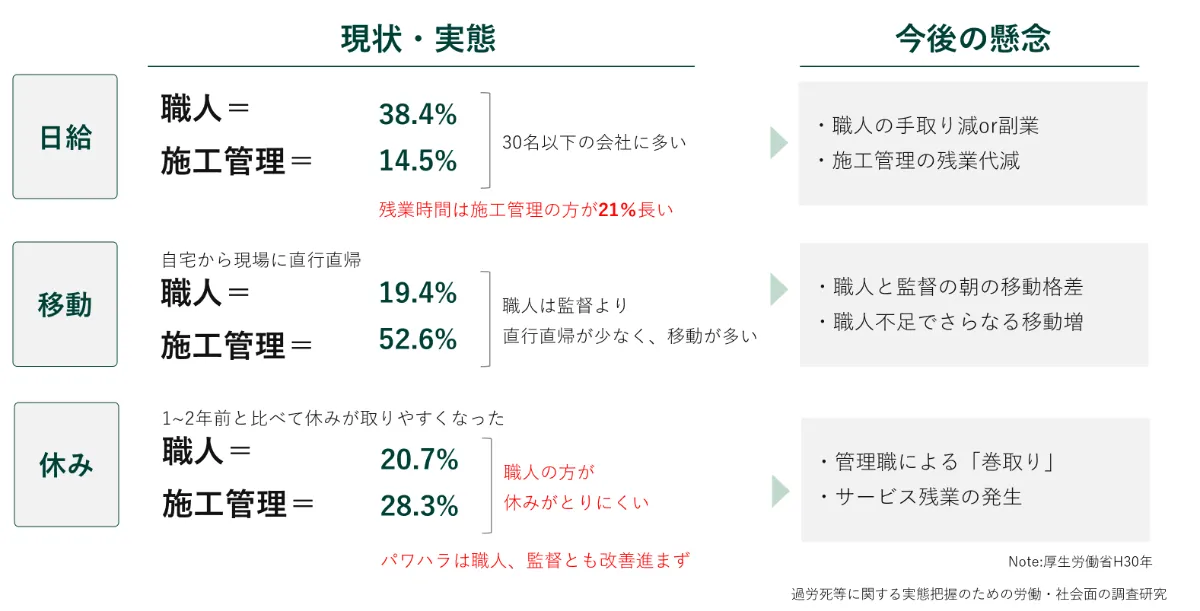

日給、移動、休みの取りやすさの実態と「休みを増やした時の影響」

上記の図は日給、移動負担、休みの取りやすさに関する実態と、休みを増やした時の影響についてまとめたものです。

出所:平成30年度厚生労働省委託 過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業(建設業に関する調査 みずほ情報総研)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000511995.pdf

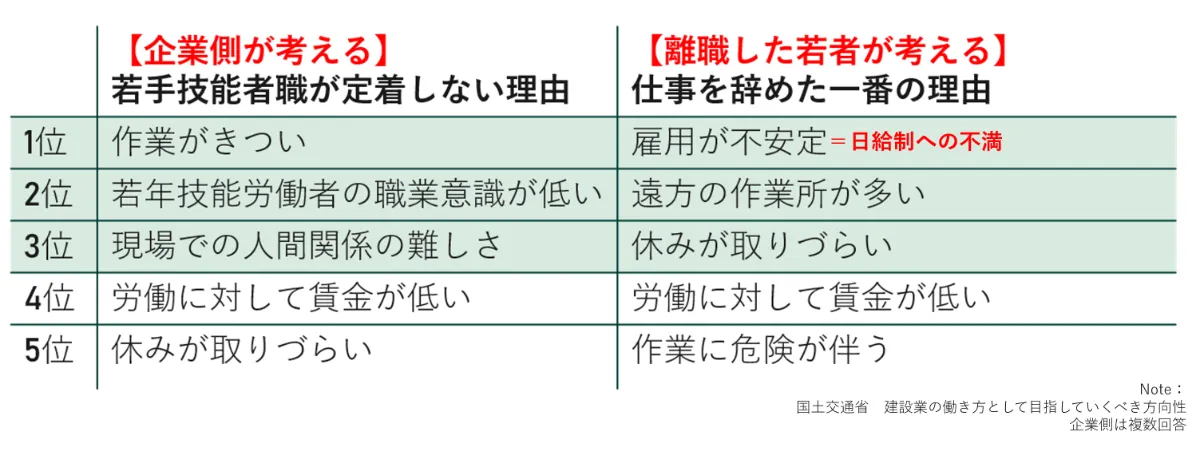

まず、不安定な雇用(日給)、移動、休みの3点を筆者が重要視して取り上げたのは、国交省の「若者が離職していく理由」ランキングの上位がこの3つだからです。「賃金」は離職理由の4位です。筆者が「賃上げだけで建設業の人手不足は解決しない」と考える背景の一つです。

▼会社が考える若手の離職理由と実際に辞めた人の離職理由

会社側は離職理由を「作業がきつい」「若手の意識が低い」「人間関係」と答えており、そもそも「なぜ人が辞めるのか」の理由を会社側がよく理解していないことが分かります。

建設業の人手不足は「採用できない」ことよりも「入った人が辞めている」ことで起きています。「辞める理由」を考えずに採用予算を割くのは「穴の開いたバケツに水を入れる」行為と言えます。

その点も踏まえて、この3つを詳しく見てみます。

日給、移動負担、休みの取りやすさの実態

①日給

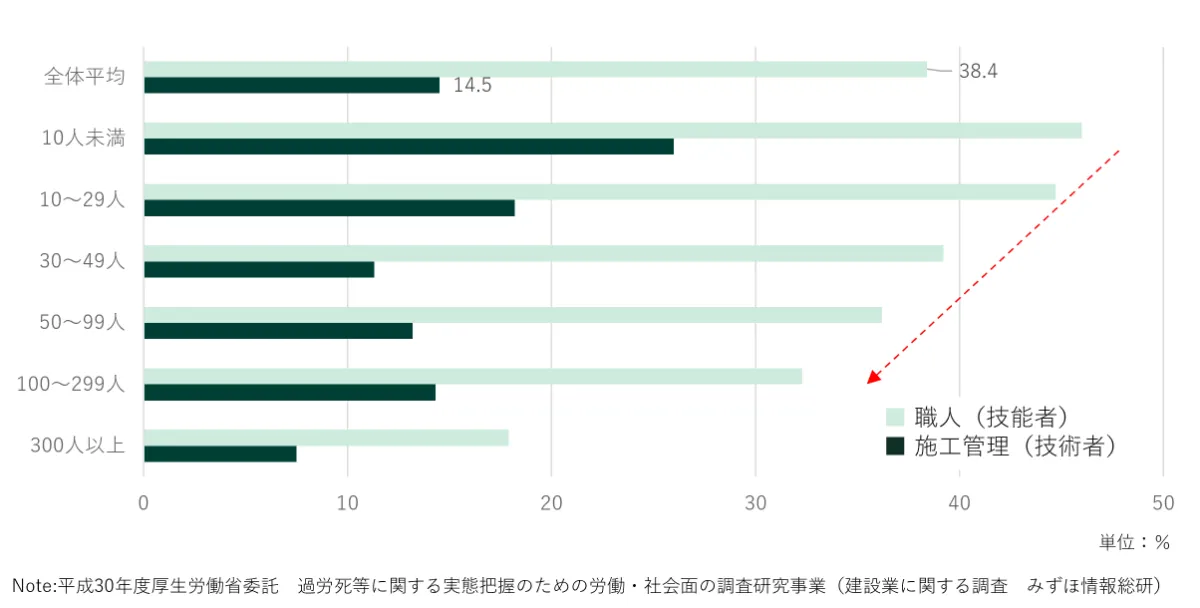

職人の日給の比率は38.4%、施工管理は14.5%です。

この比率には一人親方は含まれておらず、一人親方を含めると日給比率はさらに上がります。特に職人は会社の規模が小さくなる(社員数10名未満)ほど、日給で働く比率が上がります。

施工管理は職人よりも日給の比率は下がりますが、残業時間が長いため、給与に占める残業代の比率が10%~と高くなっています。

▼企業規模別日給社員比率

②移動負担

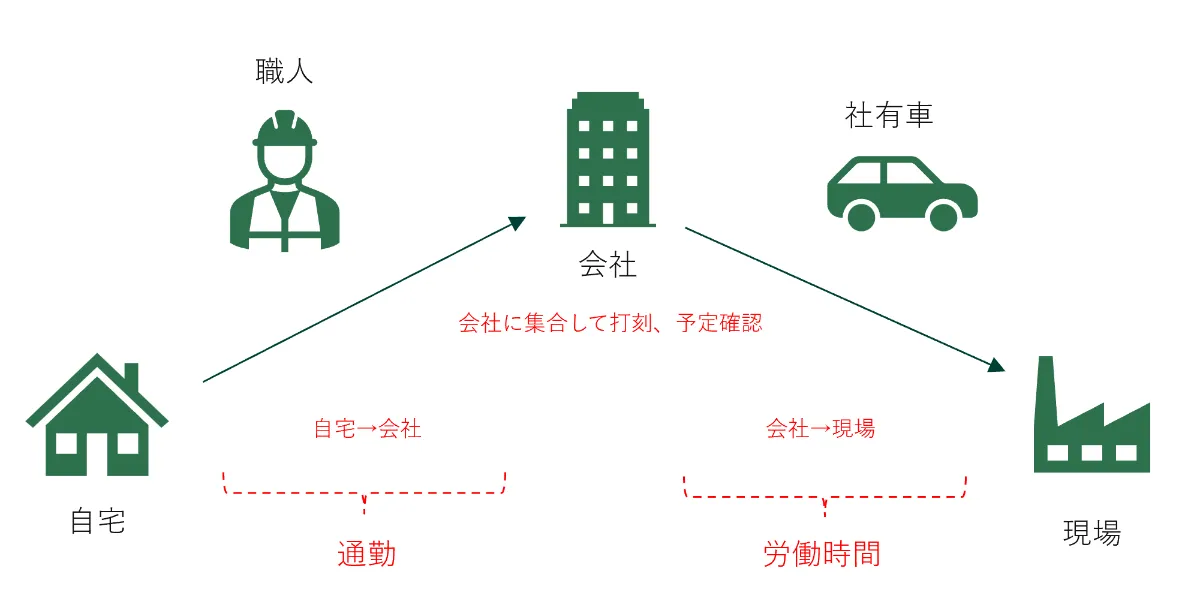

施工管理は自宅から現場に直接行く「直行直帰」が52.6%と多く、職人は「一旦会社に集まってから現場に向かう」が19.4%と多くなっています。

「朝忙しいのに一旦会社に寄る」余計な移動負担が職人にはあるのです。

筆者はこれを自宅、会社、現場の三点を移動する「職人の三点移動」と呼んでいます。

この「一旦会社に集まってから現場に向かう」移動に関する時間は厚生労働省のガイドラインや判例を踏まえると「通勤」ではなく「労働時間」と労働基準監督署に見なされる可能性が高いです。

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/kensetsu-2024

▼職人の「三点移動」問題

筆者がヒアリングした会社では「埼玉県在住の職人が朝、東京都中野区の会社に出社し、新宿区の現場に向かう」移動が多く発生しています。職人不足で職人の仕事範囲が広域化し、朝の移動負担が増しているのです。

対策として、現場でスマホで勤怠打刻できるシステムを導入し、直行直帰を促す会社、長距離移動に手当を出す会社が増えています。

③休みの取りやすさ

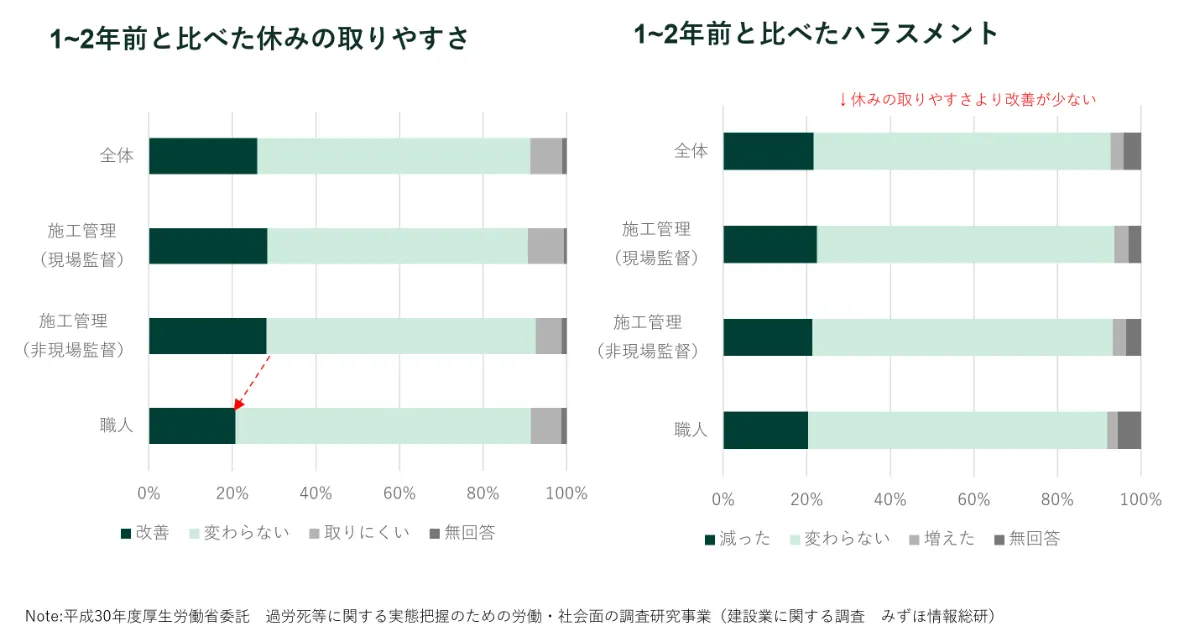

休日の取得のしやすさの改善は若干ですが施工管理の方が進み、職人側は遅れていることが分かります。

ハラスメントに関しては施工管理、職人とも「休み」よりも改善が進んでいないことが分かります。

問題を放置したまま休みを増やすとどうなるか?

①日給

日給で働く38%の職人は手取りが減るため、土曜日などに副業を始めると考えられます。(職人は大型免許を持ち、車の運転が得意な方も多いので、運送業などに従事すると言われています)

また、給与に占める残業代比率の高い施工管理も、残業が減った分を副業等で補う動きをする可能性があります。

そのため「4週8閉所とセットで単価を上げる」という現場もあります。

②移動問題

2024年問題で残業や休みについては議論されているものの、移動負担についてはあまり議論されていません。そのため、休みが増えても移動負担は変わらない、という結論になる可能性が高いです。

長距離移動がある場合は移動手当を出す、としている会社もあります。

③休みの取りやすさ

▼休みの取りやすさ、ハラスメントは1~2年前と比べて改善したか?

業界のパワハラ気質は施工管理、職人とも変わっていないため、「サービス残業」の発生が懸念されます。

また、大手ゼネコンの日経新聞インタビューで内勤社員や管理職による業務の「巻取り」が発生すると予測されています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC151ZZ0V10C24A2000000/

建設会社はなぜ「日給」をやめられないのか?

「日給制の職人は手取りが減ってしまう!」という意見もありますが、「なぜ日給制をやめられないのか?」の議論は不足しています。

考えられるのは以下です

3月1ヶ月に受注の2割以上が集中する季節性

職人の有料人材紹介、人材派遣が法令で制限されているため、「正社員を変動費化」する日給制を採用する会社が生まれた

社員数10名未満、取引先数の少ない零細企業が多く、その層の財務的余力が無い

人事評価制度が機能していないので、「たくさん現場に入った方が儲かる」分かりやすさを支持する年配職人がいる

他にも「月給制=休んでも給与が減らない」と考えて現場に来なくなる職人がいるから、サボらせないために日給制なんだという意見もあります。

筆者がヒアリングした先では「日給制から月給制に移行することに反対して退職してしまう社員がいた」という例もありました。

非常に難しい問題でSNS上でも賛否あります。世代間の考え方の差もあります。

建設業は財務体力がある(借入返済後現預金が豊富)にもかかわらず、採用予算が製造業の半分以下、など「人に金をかけたがらない」体質もあります。

今は過渡期で、今後は月給制(及びM&Aによる組織の統廃合・大型化)と日給制が二極化していくものと考えられます。

なお、給与の計算方法について、実は法律上の明確な定義はありません。

法令上は最低賃金、勤務時間の客観的な把握、有給付与、残業代の支払い等が義務であり、給与計算方法は会社の裁量に任されています。

厚労省のモデル就業規則によれば以下の定義になっています。

時間給:時間に応じて支払い

日給制:1日当たり給与が決まっており、出勤日数に応じて支払い

日給月給制:基本となる月の給与は決まっているが、休むと給与と手当が減る

完全月給制:休んでも給与は減らない(年俸制に近い)

https://tsukunobi.com/columns/daily-wagemonthly-wage

多くの会社で「日給制=日給月給制」と呼ばれており、筆者もその理解でした。

しかし、社労士の先生に確認したところ、「日給制」の呼び方が正確と分かり、本記事では「日給制」という呼び方に統一しています。

上記4つの他に「規定日数よりも多く出社した日数分、手当を加算する変形歩合制」という会社もあります。

どこまでが法令上、企業の裁量で決めることができ、どこまでは法令上違法になるのか?

などの労基法の基本については要望も多かったため、別途社労士の先生の監修のもと、まとめます。「会社によって給与計算の方法があまりにバラバラである」ことも建設業の課題ではないかと筆者は考えています。

また、給与に関する不満の根幹には「そもそも労基法を守る意識が低く、勤怠管理や残業代の支払いがいい加減である」があるのではないでしょうか?

細かな給与計算方法の違いは会社によってあるものの、日給でも月給でも適正に管理と支払いが成されていれば不満は出にくいのではないでしょうか。

そもそも売上1億円以下の会社には賃上げの原資が少ないなどの「賃上げ」についての分析は以下の通りです。

https://corp.craft-bank.com/cb-souken/chinage2024

休みがとりにくく、移動が多いのはなぜか問題

施工管理と比較して、職人の方が休みがとりにくく、移動が多いのはなぜでしょうか?

要因はいくつかあります。

移動に関しては職人は事務所の近くに資材置き場があることが多く、資材の運搬も伴うため、移動が自宅→会社→現場になることが多いです。

しかし、資材運搬に関してはやむを得ませんが、勤怠がタイムカード管理、スケジュール管理がホワイトボードであるために、わざわざ自宅から会社に寄らなくてはならない場合もあります。これは明らかに非効率です。経営者がデジタルに理解が無いために発生する移動とも言えます。

スマホで勤怠打刻やスケジュール管理が出来れば直行直帰が増え、移動は減らせます。

また、スケジュール管理がホワイトボードであるために繁忙期が見えず、休みがとりにくい、なども防がなくてはいけません。

システムでスケジュールを見える化していけば休みの取りやすさも改善できます。

この「移動問題」についても当総研ではデータで深く分析していきます。

詳細は以下の事例をご覧ください。

https://corp.craft-bank.com/cbo

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学在学中に塗装業の家業の倒産を経験。その後、事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。その後、内装工事会社に端を発するスタートアップ・クラフトバンク株式会社に入社。

2019年、建設会社の経営者向けに経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。

テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演、建設会社のコンサルティングなどに従事。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演