職人の単価はどうやって決まるのか? データに基づいて”きちんと”まとめました

更新日:2025/4/17

「他産業では賃上げが進んでるのに、なぜ職人の単価は上がらないのか?」

「実は”相場”が分からず、勘で単価を決めてきた」

筆者が全国の建設会社と関わる中で「単価」についてよく聞く話です。

「値決めは経営」と言われますが、意外とこの「値決め」が「勘」で「属人的」に行われているのが建設業です。資材の”相場”と違って意外と見えないのが”人件費”です。

そこで、どうやって単価が決まるのか?を発注側、受注側ともデータに基づいて”きちんと”整理した方が良い、と考え、

・2021年度公共工事設計労務単価(国交省発表、公共工事の積算に用いる)

・2021年首都圏賃金実態調査分析報告書(建設政策研究所の実態調査)

上記2点の統計に基づいて整理しました。(データの定義は記事の最後にあります)

本記事における「人工単価」は「1日仕事をして発生する労務費/日当」のことで、資材費は含まれません。また、詳細データが揃っている首都圏をベースに分析しています。

今後の見積作成時や積算の参考にしていただければ幸いです。

筆者の所属企業は全国2.7万社(2023年5月時点)が登録する工事マッチング事業を展開しているため、全国の「職人不足」「発注単価」についてデータと実例に基づいて日々検証をしています。筆者の分析(何が問題で、どう解決するか)は後半にまとめています。

youtubeでも解説しています ▼

▼目次

①人工単価の決まり方(首都圏)

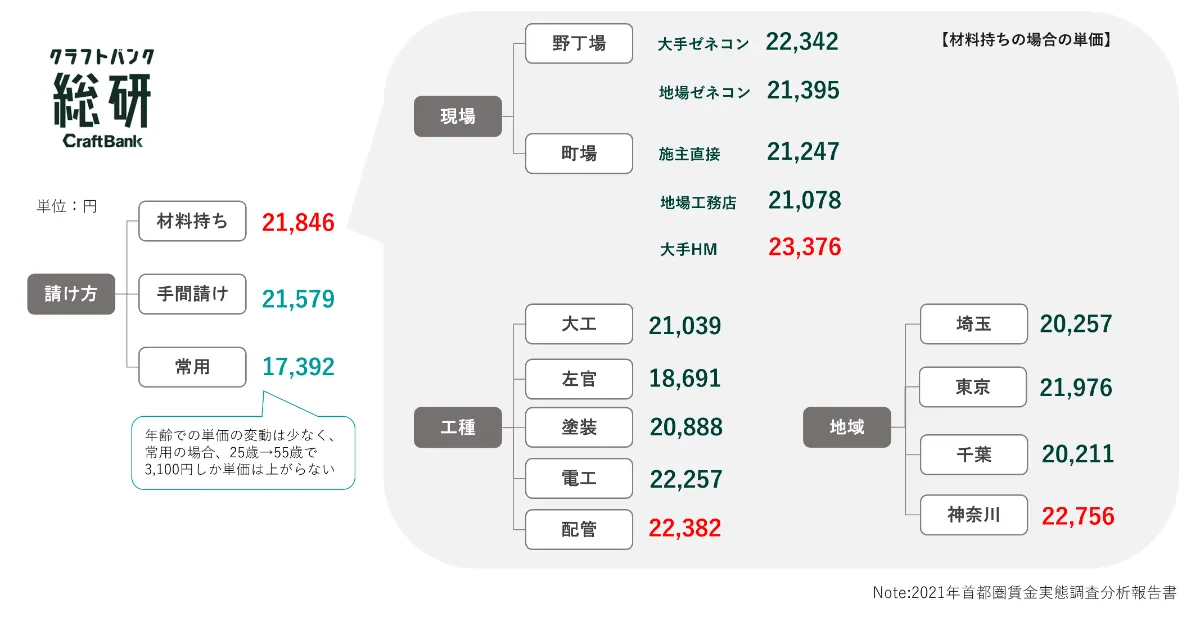

人工単価の決まり方を整理すると、上記の図の通りになります。

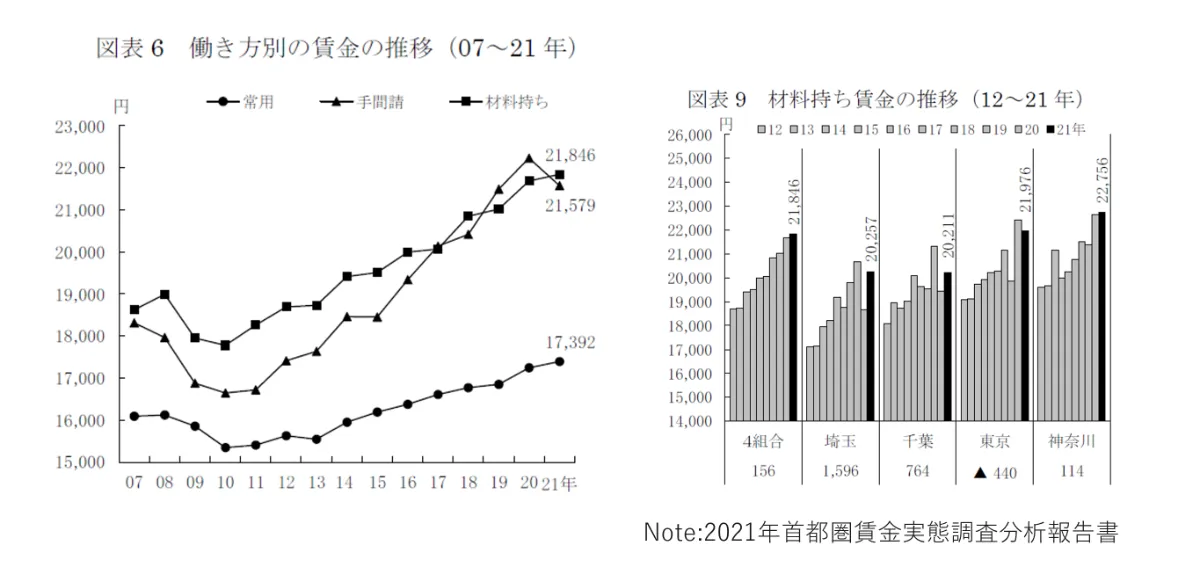

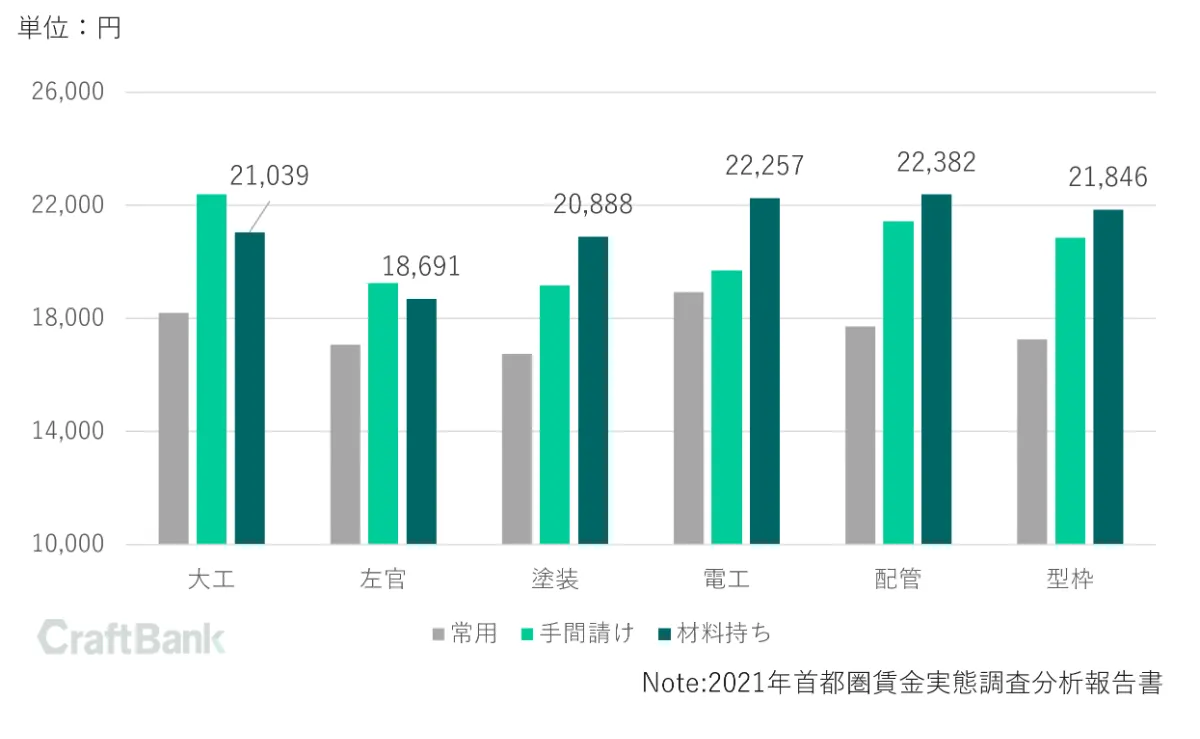

町場・野丁場の差は大きくなく(2,298円)、むしろ、工事の請け方(4,454円)、工種(3,691円)の方が単価の差が大きいのが実態です。

また、同じ首都圏でも千葉と神奈川で2,545円の開きがあります。

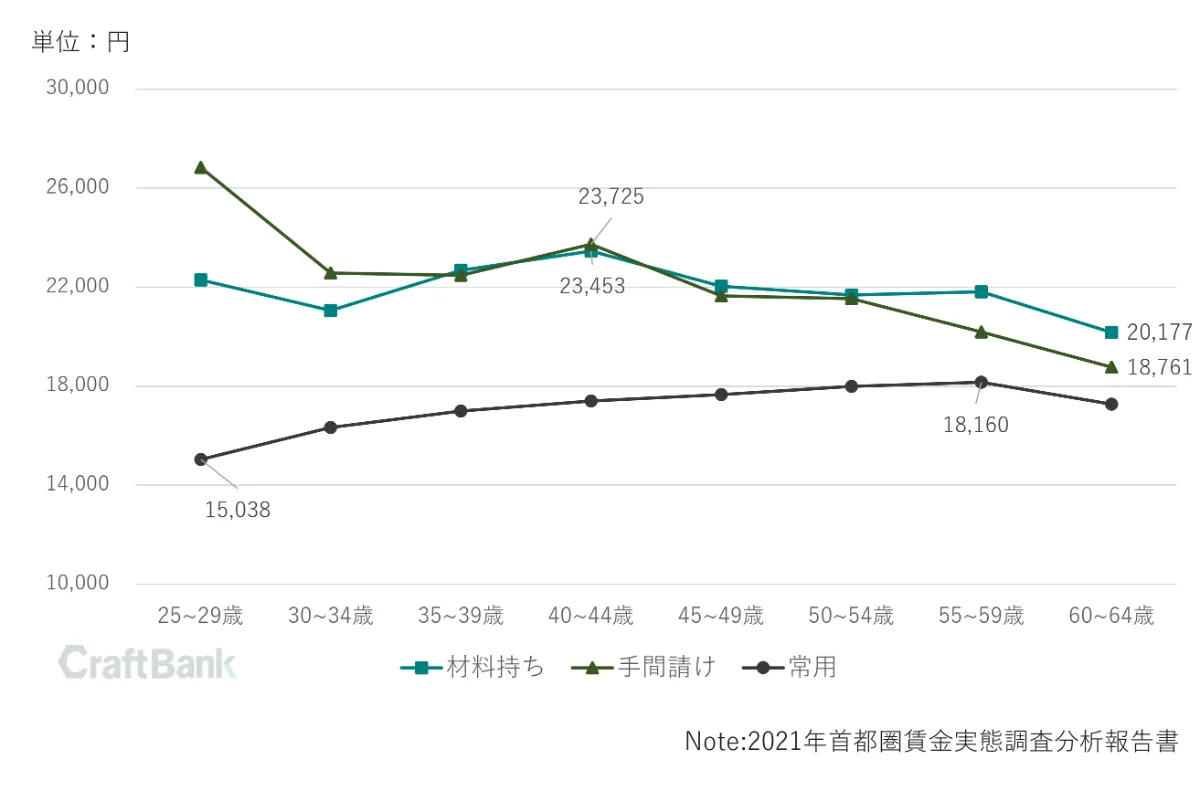

年齢と単価の関係を見てみます。上記の通り、年齢による上昇は実は少ないのです。常用の場合、30年で3,122円しか変わりません。30年待つより請け方を変えるか、隣の町に移動したほうが単価は上がります。

データを踏まえると「地方で特定の会社だけと取引し、年齢を重ねた職人」よりも、「他地域の仕事も柔軟に請けて、様々な取引先の現場に入り、材工も含めて取引できる若い職人」の方が単価は高いのです。

また、地方でも「材料持ち」で請けていれば単価は高く、都市でも「常用」なら単価は上がりません。

見方を変えると職人の世界に年功序列は要素は薄く、若くてもやり方次第で稼げる、とも言えます。「若いから」と相手の年齢で発注価格を下げようとする行為はあまり合理性がありません。

なお、金額は首都圏の水準、税抜きです。

コスト負担の比率など詳細は元データ内にありますが、ガソリン代、駐車場代、安全用品等は自己負担(単価に含まれず)というケースが多いようです。(普段、坪や平米で見積もっている方は人工で読み替えてください)

【業界用語解説】

・町場(ちょうば、まちば):主に住宅工事の現場

・野丁場(のちょうば):公共工事などのゼネコンの大規模工事の現場

・常用 :労務費のみ、特定の発注者専属で常時仕事を請けること

・手間請け:労務費のみ、複数発注者の現場に入る請け方

・材料持ち:材料も工事会社側で調達する請け方(材工とも言う)

②10年間の推移と発注者側、受注者側双方に必要なこと

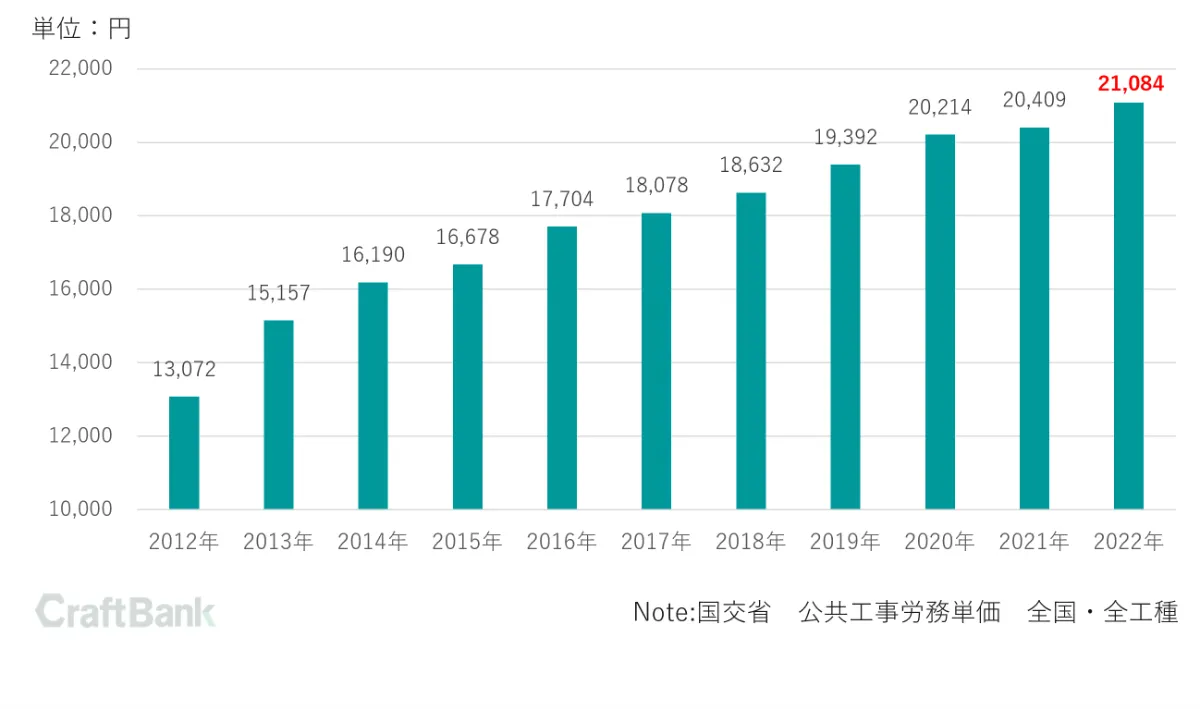

以下は、公共工事労務単価の全国・全工種平均の推移です。

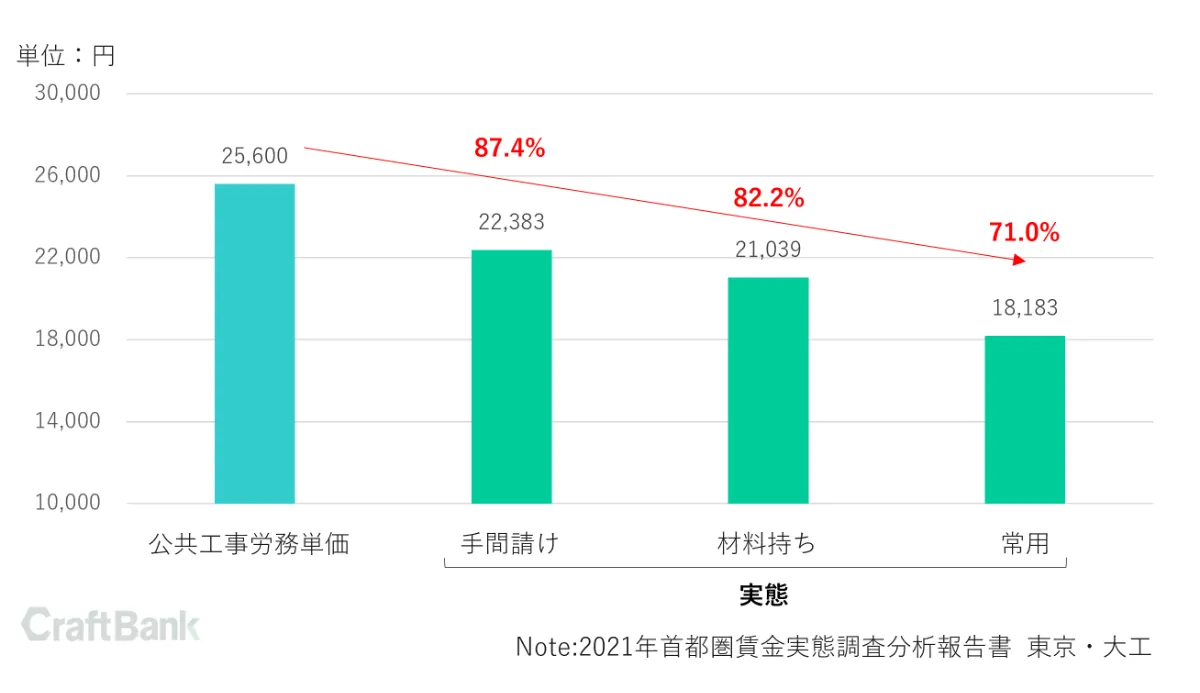

公共工事労務単価はこの10年で上昇を続けてきました。それと連動して賃金実態調査によれば民間含む単価も上がっています。

残念ながら公共工事労務単価の71~87%が民間含めた賃金実態調査の単価なので、まだ、「国の設計」と実態には乖離はあります。これは、元請完工高に占める公共工事の比率が28%ほどしかなく(国交省)、72%を占める民間への波及は限定的であるためと考えられます。

補足:2023/2/14公開の最新の労務単価までは反映できていません

発注側で単価の基準や発注方法を10年前から検証していない会社や「理屈のない値下げ」をする会社は、協力会社が見つからず売上が減る「職人不足」に陥っていると考えられます。不足と言われる左官などの工種にきちんと単価を払っていない、なども現場では起きていないでしょうか。

資材コストが上がり、「職人不足」も重なって最大手ゼネコンも受注を抑制する方針です。

「職人不足」が進めば「協力会社との向き合い方」は経営戦略上必須になってきています。「適正価格と条件」で発注することで業績を伸ばす会社も増えています。

逆に受注側は「職人不足」の市況を踏まえて交渉をしていく事が必要です(調査でも2~3割の企業は交渉していると回答)。

ただ、そのためには複数の取引先を確保することが必要です。また、違う工種の工事会社とも交流して情報交換をしていく必要があります。クラフトバンクに掲載されている案件を見て「相場観」を確認するのも有効です。

「1社専属の常用」より「1社に依存しない手間請け」の方が単価が高いです。「売上が大きくても一社に依存している会社」よりも「多数の取引先を確保している会社」の方が強いのです。

また、先ほどのように単価には「地域差」がありますので、「千葉の職人はアクアラインを使って横浜の案件を請ける」方が利益が出る場合もあります。(もちろん、建設業許可と交通費を計算に入れる必要がありますが)

筆者の所属企業は「職人酒場®」という、様々な地域の発注者、工事会社の交流の場を提供しています。

この先の分析は長くなるので、関心のある方だけお読みください。

本記事に関するお問い合わせやコンサルティングのご依頼はフォームかTwitterにて承っております。

④筆者の分析1「公共工事労務単価を上げる」でいいのか?

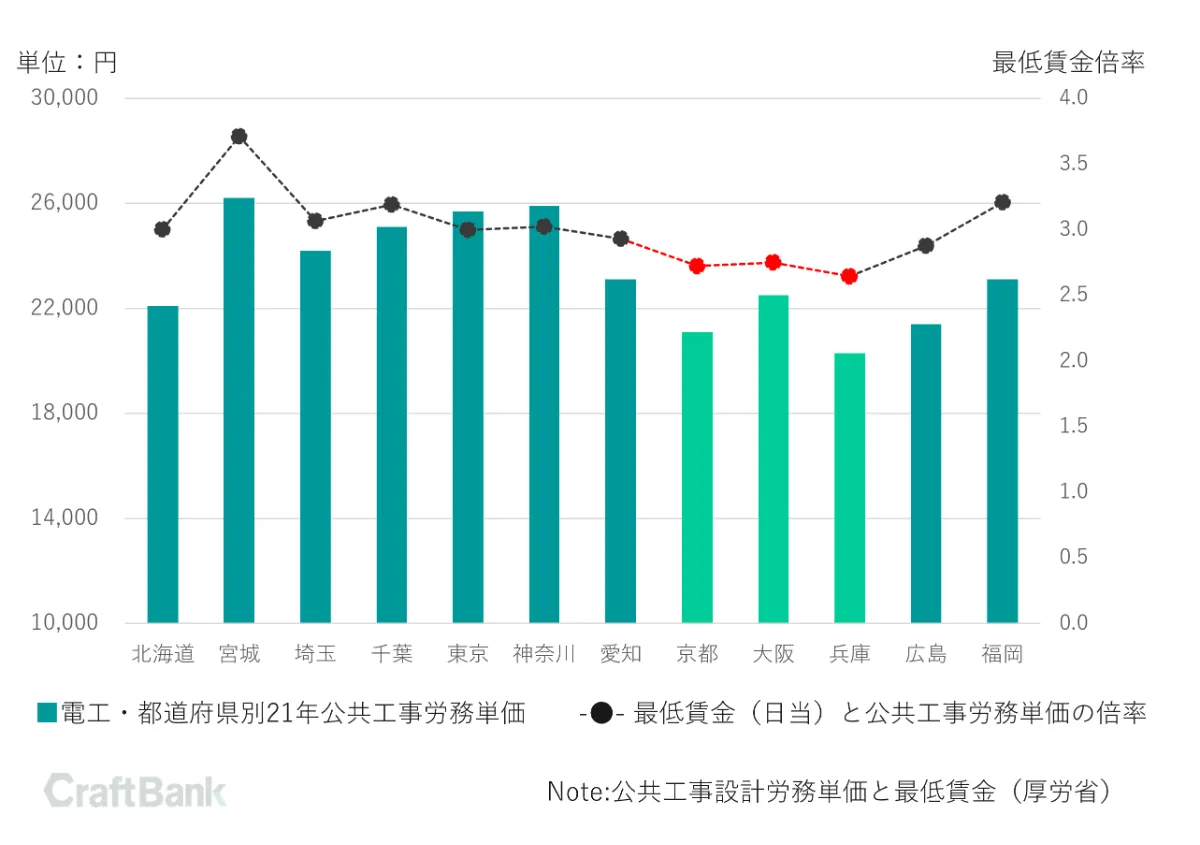

「職人不足の解消のため、公共工事労務単価を上げるべき」という意見があります。筆者も賛同しますが、問題は上げ方です。筆者個人の見解は「地域差のゆがみを維持したまま、全体を上げない」です。

以下に、公共工事労務単価と最低賃金の8時間分(日当)の倍率(最低賃金倍率)を整理してみます。最低賃金1,000円の場合、8時間働くと日当8,000円です。公共工事労務単価が24,000円であれば最低賃金日当との倍率は3倍になります。

建設業は時に危険も伴いますし、技術も必要なので、「未経験者でも必ずもらえる金額」である最低賃金との差は全地域で担保されているのが望ましいと筆者は考えています。

この「公共工事労務単価と最低賃金倍率」は、上記のように「東高西低」で関西がなぜか低くなっています。これが「地域差」です。大阪は最低賃金が時給1,000円を越えているのに、なぜか公共工事労務単価は他の都市より低いのです。(東京、神奈川、福岡が3倍なのに、大阪は2.7倍)

この「東高西低」現象が関西万博の入札不調にも繋がっているのではと筆者は仮説を持っています。西の職人も東の職人も価値は変わりません。最低賃金も踏まえて「地域差」を解消する必要があると考えています。むしろ、南海トラフなどの災害リスクを踏まえると、戦略的に「西を上げる」ことも必要ではないでしょうか?

「地域差が固定された」まま、公共工事労務単価を上げると、歪(いびつ)な状態が維持されてしまいますし、各地で入札不調も続くはずです。

⑤筆者の分析2「資材も上がっているし原資は無い」のか?

「資材コスト、電気代が上昇しているし、人件費と協力会社には回せない」という意見があります。筆者は全国の建設会社のコスト削減相談に乗り、実際に引き下げてきましたが「建設業はまだ無駄が多い」です。

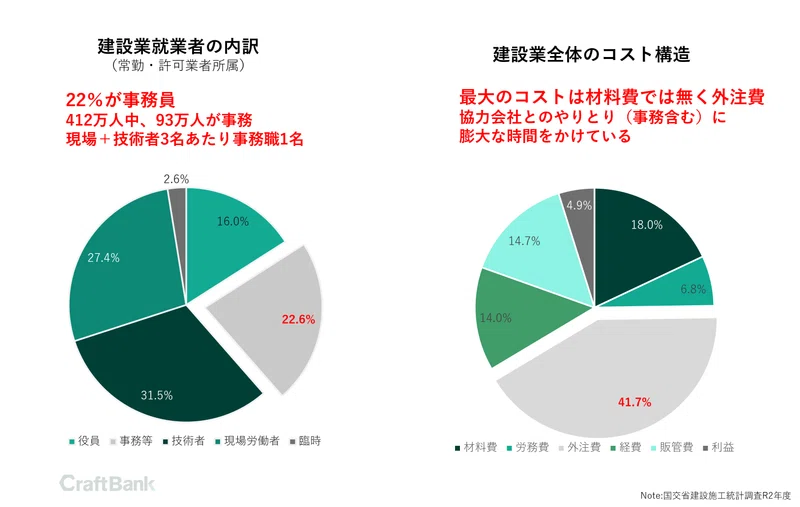

まず、建設業は正規雇用者412万人中93万人が事務職で、「職人3人当たり事務員1人」と言われるほど、事務コストが高いのです。受発注は未だにFAXで、デジタル化の遅れ、書式や基準の不統一等から、資材高騰の中で膨大な事務コストを大手から中小まで払っています。事務職の方も紙の書類の集計などに忙殺され、採用などの前向きな仕事が出来ていません(事務職の採用も困難です)。

そして、紙と電話の運用では数字の把握が出来ず、データの蓄積も無く、見積が属人化し、大手から中小まで価格交渉が困難です。元請はデベロッパーなどの発注者との交渉もこの資材高の中では必要です。

また、資材費は完工高に対しに対し18%しかなく、協力会社に対する外注費が42%です(大手ではさらにこの外注費比率が上がる)。筆者の分析では「発注者の段取り」で外注費も変わることが分かっており、「協力会社体制」「単価」の知見で大きくコストに差が出ます。

他にも、資材調達方法、保険料などの見直しなど、コストの引き下げ余地は大いにあります。(年商10億円の会社で年間コストを600万円引き下げた実績もあります)国税庁の調査では建設業は全産業で最も「売上に対し接待交際費が多い」ことも分かっていますし、法改正などの適切な助言の無い士業や”自称コンサルタント”に高額の報酬を支払っているケースも多いのです。

資材高騰と「職人不足」で改めて「無駄なものは何か」を考えるタイミングです。そして、コストの見直しが進まず「賃上げが出来ない会社から人材が流出して倒産」は建設業が最も多いのです。単純に人工単価を上げるだけでは無く、様々な商習慣の見直しも必要です。

筆者も家業の建設会社の倒産を経験していますが、何か誤ったことをしたというより「十年間何もしなかった」ことで人材や取引先が離れ、倒産しました。「何もしないで倒産する」くらいならこの市況変化のタイミングで経営判断をした方が良いと筆者は考えます。

コスト削減に関しては過去セミナーも行っております。お問い合わせいただければご説明いたしますほか、各種コンサルティングも行っています。

他にも課題の多いテーマですが、皆さんのご意見をお待ちしております。

データの定義

公共工事労務単価

・調査対象は全国都道府県及び政令指定都市の公共工事

・1,000万円/件以上の工事、9,740件を抽出調査

→ リフォームなどの民間小規模工事が含まれていない

賃金実態調査分析報告書

・調査対象は首都圏の職人13,962人

・経験5年未満を見習いとして除外

→ 公共、民間双方が含まれているほか、ハウスメーカー、ゼネコン別の単価等も公開されている。

建設業で絶対に必要となる工程表。ただ、「工程表を作るのがめんどくさい…」という声をよく聞きます。

そこで、クラフトバンクでは1,200人以上の専門工事会社の方にお使いいただいた工程表のテンプレートをご用意しました。

毎月多くの人に読まれている記事の中で、どんな作りなのかも合わせて解説しています。ぜひ1度ご覧になってみてください。

この記事を書いた人

クラフトバンク総研 所長 / 認定事業再生士(CTP) 髙木 健次

京都大学卒。事業再生ファンドのファンドマネージャーとして計12年、建設・製造業、東日本大震災の被害を受けた企業などの再生に従事。2019年、建設業界の経営に役立つデータ、事例などをわかりやすく発信する民間研究所兼オウンドメディア「クラフトバンク総研」を立ち上げ、所長に就任。テレビの報道番組の監修・解説、メディアへの寄稿、ゼネコン安全大会、業界団体等での講演などに従事。著書「建設ビジネス」。国土交通省「第4回今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」臨時委員。

・YouTube出演

「石男くんの建設チャンネル(@construction-Youtuber)」にて多数出演